Giornalista, poeta, scrittore, drammaturgo, artista, Emilio Isgrò è senza dubbio una delle figure più articolate e prolifiche dell’arte contemporanea del secondo Novecento. La sua è una traiettoria operativa che dagli esordi a oggi continua a correre “sul filo del linguaggio”, per citare Filiberto Menna, tenendosi spesso a distanza dalle correnti dominanti. Questa sua predisposizione all’autonomia e al distanziamento dagli incasellamenti tendenziali non ha pregiudicato la possibilità di essere presente nei racconti dell’arte, anzi ne ha fatto emergere un carattere di originalità che riesce a posizionarlo all’incrocio tra varie direttrici, di cui poesia visiva e arte concettuale rappresentano sicuramente le affinità meglio riconoscibili.

Il lavoro sul linguaggio e sulla parola, una parola che a partire dai primi anni Sessanta ha avuto sempre meno bisogno dell’immagine, ha trovato nella cancellatura lo spazio ideale, tra gli elementi individuati da Michel Foucault “gioco, utopia o angoscia”, per dare forma a una ricerca metodica e ad azione radiale. La sua prima cancellatura, che quest’anno compie 60 anni di vita, è certamente un’operazione analitica, ma è anche, per sua stessa ammissione, l’effetto di un istinto biologico, la necessità e “il desiderio di respirare”, una volontà di creazione di nuovi spazi e soluzioni espressive.

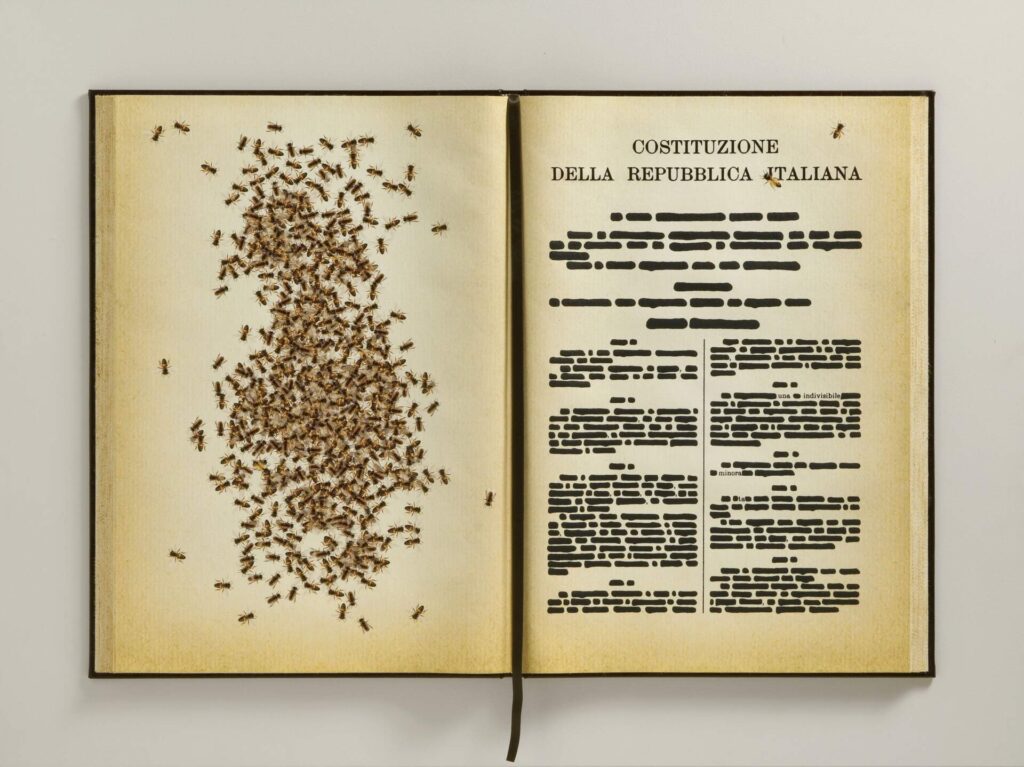

Non deve ingannare la storia culturale dell’atto della cancellazione, perché in Isgrò questa è ricerca del nuovo, non annullamento semantico o visivo. Un’azione che è inoltre spazio di autodefinizione e autopresentazione. Un’autonomia ricorrente: dall’autointervista del 1971 al suo noto auto-curriculum. L’attualità di Isgrò, autore dell’opera per i vent’anni di Inside Art, e selezionato per iniziativa della direttrice Cristina Mazzantini quest’anno come artista dell’anno ospite della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, si conferma anche nella sua ricerca tesa a monitorare continuamente gli sbalzi della storia, e, in particolare, della storia italiana e dei suoi codici: il 75esimo anniversario della Costituzione è occasione per recuperare la quinta tavola dei Dieci Comandamenti e innescare un processo di cancellatura che ponga in primo piano l’unico messaggio possibile in un tempo di gravi conflitti: Non uccidere, realizzata con Mario Botta per il MAXXI di Roma nel 2023.

Nella sua autointervista del 1971 si legge: “Non ci interessa conoscere l’atteggiamento dei critici perché sappiamo leggere e scrivere abbastanza da poterne fare a meno. Ci presentiamo da soli e non chiediamo aiuto a nessuno”. Avendo esordito come artista nei primi anni Sessanta attraversando quindi anche le grandi stagioni della critica in Italia, cosa pensa dell’attualità della critica?

Sul terreno della critica militante non riesco a intravedere dei nomi che possano avere una certa incidenza. Tendenzialmente oggi c’è una buona informazione critica, quando c’è, ma la stagione in cui il critico determinava il valore di un artista o il suo peso è finita. È il mercato a essere giudice implacabile. Questo accade in tutto il mondo, naturalmente, non solo in Italia.

Qual è, invece, il suo pensiero sulla figura dei curatori, che hanno gradualmente sostituito i critici nei meccanismi di funzionamento del sistema dell’arte contemporanea?

Sicuramente riconosco una certa centralità alla figura del curatore oggi. Ma in questo avvicendamento non mi pare che la figura del curatore riesca ad essere così determinante come lo è stato, ad esempio, Germano Celant, che era prima critico e poi curatore, e che riusciva a determinare le linee del discorso artistico. Riusciva a condizionare anche il mercato. Oggi quelle linee è il mercato a segnarle. Questo è chiaramente il riflesso più evidente di una società “onni-profittuale”. Ci sono sicuramente delle eccezioni, ma a me pare che il curatore sia una figura nelle mani del mercato. Intendiamoci però: il mercato in sé è importante, quelli di cui ci sarebbe bisogno in questo momento sono artisti che rispondano prima alla cultura delle loro azioni e solo secondariamente alle esigenze commerciali.

In un libro del 2021, lo storico Adriano Prosperi parla di “un tempo senza storia” in cui stiamo vivendo, dove la distruzione del passato, le intermittenze della memoria e la cancellazione della storia trovano nella scuola, purtroppo, terreno fertile. Una posizione che fa pensare al suo auto-curriculum in cui lei stesso dichiara che è stato inutile il Corso di cancellazione generale per le scuole d’Italia tenutosi al Mart tra il 2012 e il 2013. Come, secondo lei, si può mantenere un rapporto sano con la storia, in tempi in cui tra l’altro le minacce dell’oblio indotto e della strumentalizzazione sono sempre in agguato?

Teoricamente l’artista è nella storia e ha nel contempo la possibilità di farla. Oggi il mondo è pieno di artisti che stanno nella storia ma che rinunciano a farla. Con questo voglio dire che ci sarebbe bisogno di un impegno più profondo. Quando ero giovane il rapporto con la storia era egualmente un tema, ma il sostegno che una società intellettualmente attrezzata dava agli artisti non è lo stesso che viene dato oggi, a mio parere. È assolutamente possibile resistere all’oblio.

courtesy Archivio Emilio Isgrò, photo Ela Bialkowska OKNO studio

C’è una linea all’interno del suo percorso artistico che riguarda l’Italia e una questione identitaria nazionale mai risolta. Penso a opere come Fratelli d’Italia, L’Italia che dorme, Un’indivisibile minorata, Modello Italia, tutte appartenenti a un periodo storico che ha fatto da viatico alle celebrazioni del 150esimo anniversario dell’Unità nazionale. Lei stesso ha dichiarato nel 2013 che il “modello Italia” è “un modello identitario che, partendo dall’arte, vuol recuperare quella unicità culturale che dal Rinascimento al Futurismo ha imposto l’Italia al cospetto del mondo”. Quanto quella speranza di centralizzare l’esperienza artistica nazionale ha inciso sulla situazione attuale?

È una domanda molto complessa, cerco di sintetizzare il mio pensiero. In primis ci tengo a specificare che sono alieno da ogni visione nazionalistica dell’arte e della cultura. Sono un europeista convinto, tuttavia riconosco i guasti di una globalizzazione soprattutto economica. Alla luce di questi guasti credo che l’arte debba vivere su una qualità di differenza reale. Mi interessa quindi capire da dove viene realmente un francese – o un cinese, o un americano, o un africano ecc. –, mi interessa capire cosa rappresenta culturalmente. La qualità di differenza serve a scampare i mali peggiori della globalizzazione, ovvero un conformismo e una omologazione assoluta che non possono essere coltivati dall’arte. L’arte è differenza, è capacità di differenziarsi dalle altre attività umane.

Scrivendo di lei e in particolare dell’Ora italiana nel 1986 Filiberto Menna ha parlato della sua arte come “un’acqua carsica” capace di riaffiorare all’improvviso anche quando le mode e le tendenze vanno da un’altra parte, come nel caso della pittura di quegli anni. Cosa pensa delle mode nell’arte e quanto queste incidono sulla produzione degli artisti più giovani?

Non voglio mettermi nella posizione di chi elargisce consigli ai più giovani, ma quello che posso dire è che la mia indifferenza verso le mode e le tendenze più in voga è stata sempre alimentata dall’illusione di poter aprire dei varchi verso nuove conoscenze e nuove soluzioni nel campo dell’arte. Credo che oggi gli artisti, in un mondo fatto di transiti veloci di mode e tendenze, manchino di ambizioni reali. L’obiettivo non può essere quello dei listini della Borsa, la vera ambizione deve essere comunicare il proprio stato d’animo al mondo. Deve esistere una missione culturale che travalichi ogni ideologia. C’è poi un bisogno creativo da salvaguardare che è innanzitutto biologico: è come il desiderio di respirare.

In una delle sue ultime mostre, a Brescia (Isgrò cancella Brixia, 2023), il processo di cancellatura si è avvalso della tecnica digitale. Qual è il suo rapporto con le nuove tecnologie?

Ho un rapporto sereno con le nuove tecnologie. Ne riconosco i limiti ma anche un ampliamento notevole delle nostre possibilità, anche espressive. In fondo è una costante dell’arte: un tempo gli artisti avevano il problema di misurarsi con le scoperte e le conquiste della fotografia, oggi accade lo stesso con il digitale. Capisco anche il rischio mistificatorio che le nuove tecnologie possono provocare, ma accolgo anche le energie che scatenano in chi ha immaginazione. L’immaginazione resta una conditio sine qua non, il mezzo da utilizzare è un passaggio secondario.