.Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere: la scelta del tema

Tra le legittimazioni di Adriano Pedrosa sul del tema della 60. Esposizione Internazionale d’Arte prodotta da La Biennale di Venezia, Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere, si rintraccia un riferimento interessante e a suo modo curioso, al perturbante di Freud, il cui titolo originario, Das Unheimliche, viene sottolineato essere stato tradotto con il portoghese “o estranho”, “lo strano”. Rileggendo le pagine freudiane alla luce della scelta tematica di questa Biennale, e dopo averla visitata, soprattutto, non si può non notare una discordanza di fondo tra la citazione e un primo ritratto dell’Esposizione. Il riferimento stesso risulta, in qualche modo, perturbante, ma nell’accezione unicamente non-familiare, non nell’originaria compenetrazione degli opposti che la parola heimlich sulla quale la teoria di Freud si sviluppa, possiede di per sé. Termine che – scrive Freud – non è univoco, ma appartiene a due cerchie di rappresentazioni che, senza essere antitetiche, sono tuttavia parecchio estranee l’una all’altra: quella della familiarità […] e quella del nascondere.

È forse qui, nell’avere un senso ambivalente fino a coincidere con il proprio contrario, che il termine perturbante potrebbe rifarsi all’accezione dello “straniero ovunque”: accanto alla condizione del sentirsi fuori dal proprio nido, l’avverbio ne riscatta quasi l’innaturalità; è lo stato esistenziale per eccellenza della realtà contemporanea. Ci sentiamo stranieri, sì, ma ovunque, perfino a casa nostra, perfino con noi stessi. È una lettura diversa e decisamente più gravosa rispetto al senso, invece, di un’espressione più consunta, ma ugualmente efficace, con la quale può essere altrimenti sintetizzata la scelta curatoriale: siamo cittadini del mondo. In questo quadro, il riferimento freudiano rimane sospeso; è piuttosto nella condizione di sentirsi stranieri, ma ovunque, che giace l’affinità con il perturbante, con qualcosa che ci è noto pur rimanendo allo stesso tempo celato, e che determina una condizione esistenziale scomoda prima di tutto per noi stessi. Dilungarsi sulla questione del riferimento al perturbante di Freud è premessa e pretesto utile per affrontare dall’interno la problematicità nella trattazione del tema della 60. Biennale d’Arte. Un tema impegnativo, che suscita aspettative e che appare, invece, non sviluppato a dovere.

La struttura: Nucleo Contemporaneo e Nucleo Storico

La mostra si articola tra il Padiglione Centrale ai Giardini e l’Arsenale in due nuclei: Nucleo Contemporaneo e Nucleo Storico. È specialmente nel primo dei due che la scelta sul tema è evidente nell’intenzione di dare voce ad una serie di soggetti-artista considerati “stranieri” dalla società (o “strani”, come si è detto, nell’accezione, più o meno appropriata che eguaglia le due condizioni): l’artista queer, che si muove all’interno di diverse sessualità e generi ed è spesso perseguitato o messo al bando; l’artista outsider, che si trova ai margini del mondo dell’arte, come l’autodidatta o il cosiddetto artista folk o popular; l’artista indigeno, spesso trattato come uno straniero nella propria terra – si legge nel comunicato ufficiale –. Qual è l’operazione che è stata fatta? Lo straniero è un’auto proiezione, un po’ egoistica verrebbe da dire, della condizione esclusiva dell’artista. Si perde la caratterizzazione universalmente umana che il sentirsi stranieri ed estranei possiede, il sentirsi altri rispetto allo stato accogliente, domestico, della propria intimità confortevole, naturale o artificiale che sia. Manca, insomma, l’accezione esistenziale (e psicologica, potremmo aggiungere) dell’espressione. Se da un lato, è palese l’intento di dare voce a categorie oggi evidentemente svantaggiate perché bistrattate ed emarginate dalla stessa realtà di cui fanno parte – considerazione scontata nell’evidenza dei fatti che riscontriamo ogni giorno nelle sfumature più tristemente svariate –, dall’altro, l’impressione è quella di assecondare il più vecchio dei cliché: è l’artista lo strano, il deviatore dalla norma, quando appare evidente che, più categorizziamo – esito tra i più contemporanei, la categorizzazione –, più alimentiamo, indirettamente, uno stato di esclusività, che risuona anche istituzionalmente nelle scelte, a questo punto. Finché c’è categorizzazione, anche solo ideologica, sono gli stessi soggetti, che non potranno essere svincolati a pieno dall’ideale che li ghettizza. È un cane che si morde la coda.

Nella sezione del Nucleo Storico si fa strada la considerazione probabilmente più interessante. Ci sono tre sale del Padiglione Centrale interamente dedicate alla pittura: una intitolata Ritratti, una Astrazioni, la terza sulla diaspora artistica italiana nel XX secolo. In Ritratti, 112 artisti compresi in un arco di tempo tra il 1905 e il 1990, pongono il problema della rappresentazione umana ma dallo sguardo del Sud globale, dando prova della necessità di rielaborare storicamente il Modernismo europeo – quasi accresciuto di senso – ma soprattutto il bisogno della pittura – specialmente valido per la generazione più recente – di confrontarsi con il tema della mimesi della realtà. Fa da controcanto la sala delle Astrazioni in cui impreviste giustapposizioni e accostamenti contrastanti creano connessioni inaspettate. Si tratta in buona parte di artisti che in passato facevano parte del cosiddetto Terzo Mondo, oppure indigeni. Il bilancio sale di positività se a queste si aggiunge la parte dedicata, all’interno delle Corderie, alla diaspora di quaranta artisti, intitolata Italiani Ovunque. Autori, quasi tutti pittori, che hanno viaggiato e si sono trasferiti all’estero integrandosi nelle culture locali e costruendo le proprie vite in Africa, Asia, America Latina, nonché nel resto d’Europa e negli Stati Uniti. Sono artisti di prima o seconda generazione, le cui operesono collocate sugli splendidi cavaletes de vidro progettati dalla visionaria architetta e designer Lina Bo Bardi, trasferitasi in Brasile nel 1946 (vincitrice del Leone d’Oro speciale alla memoria della Biennale Architettura 2021). Il cavalete de vidro, sostanzialmente un semplice cavalletto di solo cemento e vetro, è più di un ideale allestitivo: all’interno di un piccolo ma pesante cubo di cemento è incastonata una lastra di vetro trasparente dove il quadro sembra fluttuare, sospeso e, tuttavia, statico, totem razionalista con un non so che di metafisico. L’impatto visivo dell’intera sala è spettacolare, un’orchestra di tele tutte schierate davanti l’osservatore che intonano un ritmo piacevolmente dissonante tra figurazione e astrazione. Per la maggior parte sono opere di orientalisti dalle visioni esoticizzate, ma anche di artisti al seguito di convogli inviati durante le brevi ma brutali imprese coloniali – si legge all’ingresso– altri ancora fuggivano dal terrore fascista o emigravano a causa delle disastrose condizioni economiche nel periodo attorno alla Seconda Guerra Mondiale. Il protagonista è indubbiamente anche il Sudamerica, tra le principali destinazioni degli italiani nel XX secolo, in particolare Brasile e Argentina, paesi che hanno ospitato le grandi comunità italiane. Tre sezioni che lasciano riflettere su una presenza del medium pittorico quasi inusuale nel panorama delle recenti esposizioni internazionali d’arte veneziane, che anche in considerazione dell’arco cronologico degli artisti scelti – specialmente nei Ritratti – non è affatto solo una valutazione storica.

Il ruolo (inusuale) della pittura

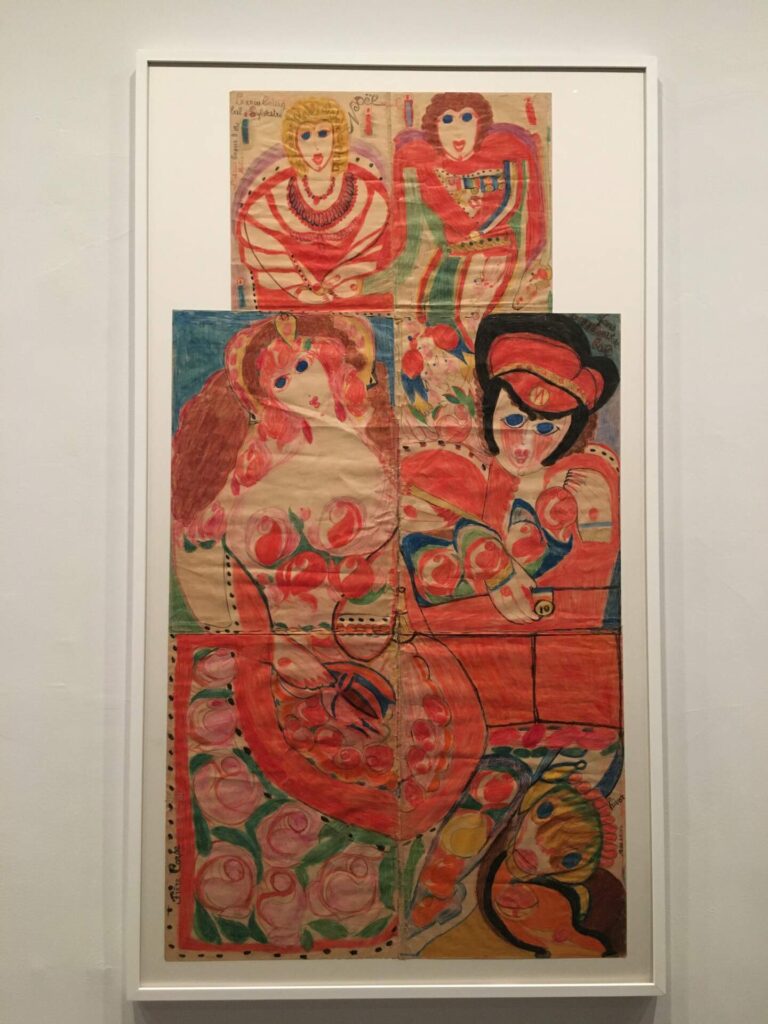

Quella di Pedrosa appare più come una scelta curatoriale mirata, volta dare spazio ad un linguaggio che risolleva nello scenario delle arti contemporanee, la necessità di figurarsi il reale immaginandone la somiglianza empiricamente con la vita che ci appartiene, che viviamo ogni giorno e che scegliamo, mettendo in atto il bisogno di immaginare la somiglianza, avrebbe detto Michel Foucault – che di pittura si è occupato lungamente, lungo tutta la sua carriera – e che il problema della mimesi, sollevato dal linguaggio pittorico, mette inevitabilmente in atto. La pittura è ancora il medium paradigmatico del problema della rappresentazione, ancor più cruciale nell’epoca dove la realtà naturale ha lasciato il posto a quella digitale e virtuale. La pittura esce trionfante dalla mostra di Adriano Pedrosa, e perfino la presenza delle tipiche installazioni ingegneristiche al sapore Biennale risulta drasticamente ridotta, sia alle Corderie che ai Giardini, dove pure ne campeggiano alcune imponenti, realizzate però in tessili o materiali poveri, come il legno o la carta. Tra gli artisti alle Corderie da segnalare è Omar Mismar (1986) con quattro dei suoi Studies in Mosaics (2019-20) in cui il riutilizzo della tecnica del mosaico in rappresentazioni che mescolano scene contemporanee a iconografie dell’antico crea un effetto in questo caso davvero perturbante. Da notare anche il pittore Salman Toor (1983), i cui olii sulle più svariate tonalità di verde ci restituiscono silhouettes sfocate alternate a figure più definite; inquietanti ombre, passeggeri ricordi intrappolati dentro immagini che hanno il gusto dell’impermanenza e il significato pieno, traboccanti di sensazioni e stati d’animo palpabili, creano empatia e immedesimazione. Ai Giardini la sala dedicata all’opera di Aloïse Corbaz (più semplicemente nota con il nome di Aloïse, nata nel 1886) è preziosa. L’allestimento impeccabile, alla luce tenue della sala si ammirano pastelli e olii da colori vividi e sensuali. I quadri della paesaggista cherokee Kay WalkingStick (1935) ricollocano invece la presenza indigena nella storia americana mediante l’inserimento all’interno di paesaggi aerei e ampie vedute, di trame e motivi tipici della cultura degli indiani d’America, che ci aspetteremmo di vedere, ad esempio, sul poncho di Clint Eastwood nella trilogia del dollaro. O ancora, i deserti esistenziali del libanese Aref El Rayess (1928) e le grandi tele di Giulia Andreani (1985), trascrizioni di una narrazione quasi letteraria, ma allo stesso tempo onirica intorno alla figura dell’artista autodidatta Madge Gill, assecondate nella loro natura dai toni tipici dell’inchiostro da stampa.

Padiglioni vuoti e post-colonialismo

In ultima battuta, da segnalare è la scelta di occupare il padiglione della Russia con quello della Bolivia, dopo la chiusura già dichiarata nell’edizione precedente; chiuso anche quello israeliano, sabotato volutamente, sembrerebbe di capire, dall’artista e dai curatori che promettono la riapertura con messaggio affisso dall’interno, solo dopo un ufficiale cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi da parte dello stato d’Israele (dinamica dei fatti alquanto diversa da quella del padiglione russo). Avvicinandosi alla parete a vetri, tuttavia, proprio all’ingresso dell’edificio, è visibile un’istallazione video non meglio identificata. Affiora con forza, come prevedibile per questa Biennale, il tema dello sfruttamento delle popolazioni indigene per mano del colonialismo e dell’imperialismo europeo. Lo si avverte singolarmente nella scelta di grandi paesi ex-colonizzatori, come l’Olanda, ad esempio, di mettere a disposizione la propria identità e i propri spazi al servizio di culture un tempo soppresse proprio a causa della propria supremazia occidentale.