«L’identità degli esseri umani (io, tu), e quindi anche quella degli artisti, non è un valore predeterminato: è come un sogno, una visione, una bolla, un’ombra, lo sguardo, un lampo».

Prima retrospettiva di James Lee Byars presentata in Italia dalla scomparsa dell’artista, l’esposizione aperta lo scorso 12 ottobre nello spazio milanese Pirelli HangarBicocca, ricostruisce l’indagine condotta dall’artista sugli aspetti più profondi dell’esperienza umana, in un percorso fra misticismo, spiritualità e corporeità, riunendo un’ampia selezione di opere scultoree emblematiche e installazioni monumentali realizzate tra il 1974 e il 1997.

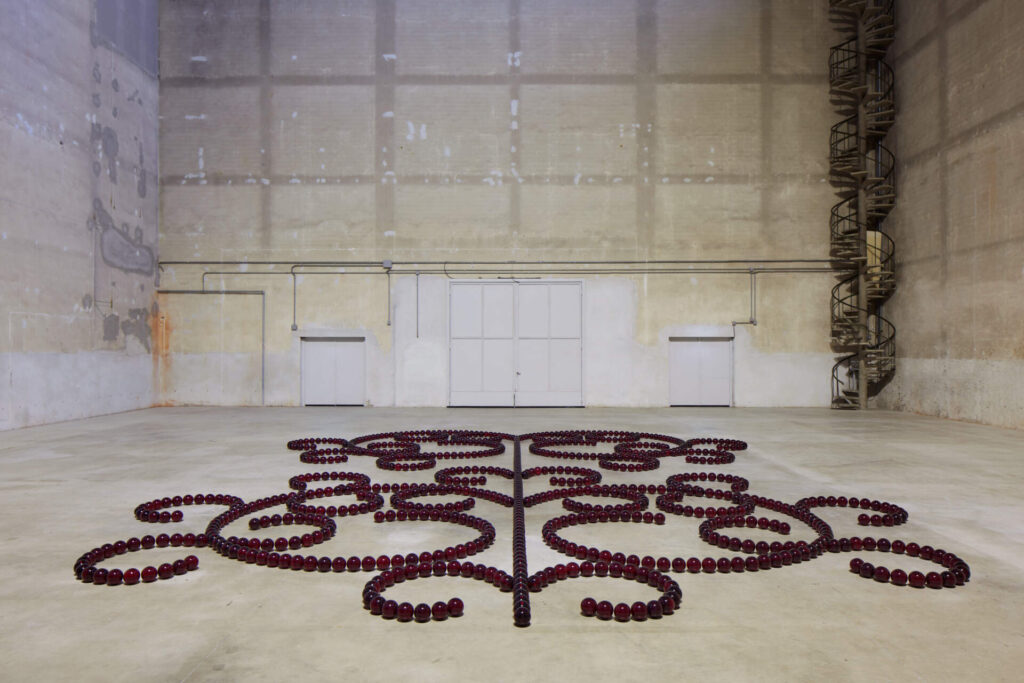

Pinault Collection. Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milan. Photo Agostino Osio

Artista multidisciplinare, pioniere dell’arte concettuale e performativa, Byars (Detroit 1932 – Il Cairo 1997) ha creato nella sua pur breve carriera un corpus di opere in grado di racchiudere le sue conoscenze in ambito psicologico, filosofico, artistico e scientifico. Da sempre affascinato dalla cultura giapponese, nella sua arte, Byars associa motivi e simboli dei costumi e della civiltà orientale, alla sua profonda conoscenza dell’arte e della filosofia occidentale, offrendo una visione unica e personale della realtà e delle sue componenti fisiche e spirituali. «Una riflessione mistico-estetica sui concetti di perfezione e ciclicità, sulla figura umana – sulla sua rappresentazione e smaterializzazione, ma anche sulla stratificazione del linguaggio visivo e performativo in grado di cogliere i limiti della conoscenza e sovvertirne le logiche».

Sin dagli esordi Byars si interessa alla condizione umana, ai suoi limiti e al senso della fine dell’esistenza, traendo ispirazione dagli antichi testi sacri buddisti secondo i quali tutte le cose visibili sono illusioni, manifestazioni temporanee della realtà che è indefinita e vuota. Ma come comprendere questa impermanenza in uno spazio che accoglie il visitatore con forme pure, scintillanti, semplici, primordiali, simboliche, così apparentemente facili da comprendere?

Sì, perché la mostra curata da Vicente Todolí, che con Byars ha a lungo collaborato, tutto è tranne che “facile”: è illusione pura.

James Lee Byars, The Golden Tower, 1990

Installation view at Pirelli HangarBicocca, Milan, 2023

The Estate of James Lee Byars and Michael Werner Gallery, New York, London and Berlin. Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milan. Photo Agostino Osio

Pinault Collection. Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milan. Photo Agostino Osio

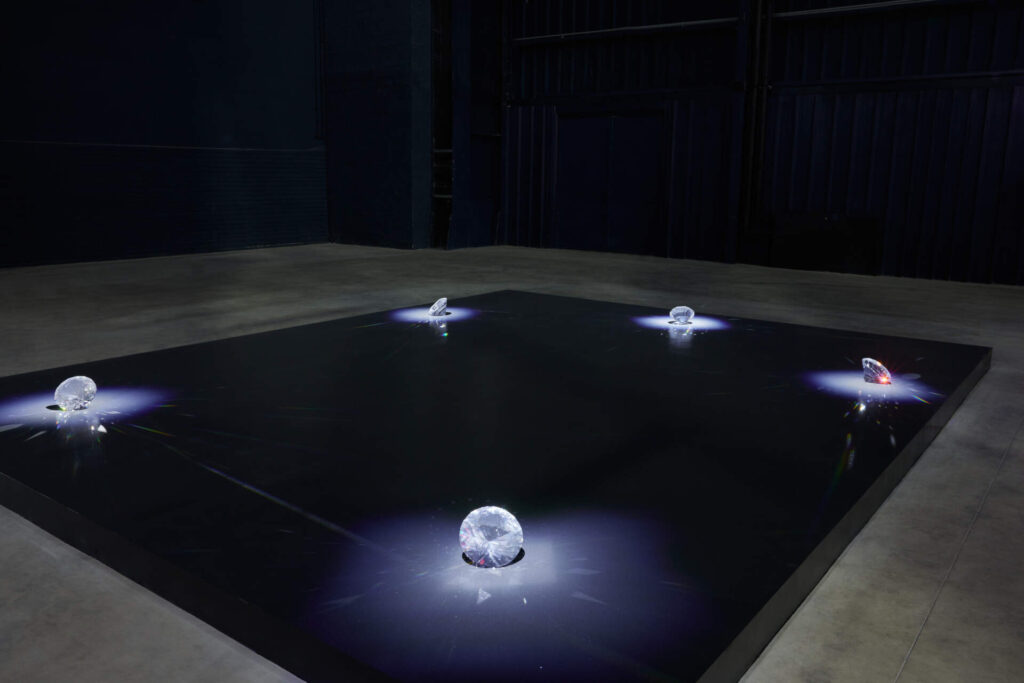

Installazioni con materiali eterni, come la pietra, il marmo, il vetro, l’oro, insinuano il dubbio e riconducono all’artista, che non c’è più. Alla sua assenza. Tutto parla di morte, anche se non sembra. L’incessante ricerca di perfezione, perseguita attraverso l’uso di materiali preziosi e l’impiego di forme perfette, come la sfera, richiama alle pratiche meditative, soprattutto – ma non solo – orientali, in cui la ripetizione gestuale e/o formale aiuta ad entrare nel “flusso” della realtà. Il flusso di Byars porta al dubbio, alla presa di coscienza della transitorietà della nostra corporeità, all’immateriale.

Che cosa resta, dunque, quando si scompare?

Restano delle forme totemiche, granitiche, che evocano una presenza umana, la sua altezza, la sua pesantezza. Restano 3333 rose rosse che, nel loro sfiorire, profumano l’aria. Resta un sussurro. Resta un bagliore, una lacrima che si fa diamante. Una sedia vuota in attesa di essere riempita di nuovo.

Installation view at Pirelli HangarBicocca, Milan, 2023. The Estate of James Lee Byars and Michael Werner Gallery, New York, London and Berlin. Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milan. Photo Agostino Osio

LA MOSTRA

La grande retrospettiva di Pirelli HangarBicocca non ha titolo: James Lee Byars basta come dichiarazione di intenti. Il nome pulito fa comprendere l’importanza e la complessità delle cose semplici. In apertura e chiusura, ovvero nella Piazza e nel Cubo, due monumentali opere collegano il cielo alla terra, The Golden Tower (1990) e Red Angel of Marseille (1993). La prima richiama alle forme totemiche arcaiche e alla costante tensione verso il divino, la seconda sintetizza la figura umana in un arabesco di sfere di vetro rosso, «materiale fragile e traslucido, mezzo ideale per esprimere la trascendenza della bellezza».

James Lee Byars, Exhibition view at Pirelli HangarBicocca, Milan, 2023. Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milan

Photo Agostino Osio

Nel mezzo troviamo delle tracce lasciate dall’artista, sculture che racchiudono la corporeità, in qualche modo rendendola immortale come le sculture totemiche in granito, marmo e foglia d’oro o le sedie vuote. The Tomb of James Lee Byars (1986), per esempio, è un elemento puro e compiuto: una sfera in pietra arenaria levigata, priva di ogni rivestimento, che reca sulla superficie le tracce dello scorrere del tempo. In netto contrasto con altre opere, dove la copertura di foglia d’oro nasconde la struttura portante, per il suo simulacro l’artista decide di non mettere mano alla narrazione, ma di lasciarla scorrere. Se provassimo a mettere una benda sugli occhi, come l’artista era solito fare, e a toccare l’opera riusciremmo forse a leggere la sua storia, a percepire la sua corporeità e, al contempo, ad accorgerci della sua lievità formale. Le tracce lasciate dal tempo, allora, potrebbero quasi parlare, come un oracolo nell’oscurità.

Il profondo interesse per la parola si ritrova in un’altra opera centrale del percorso, The Hole for Speech (1974-81). Originariamente intitolata The Big Glass or the Refinement of Perfection, la grande lastra di vetro circolare incastonata in una struttura di legno, al cui centro è stato realizzato un foro dai bordi in foglia d’oro, fa riferimento alla performance realizzata dall’artista che invitava gli spettatori ad avvicinarsi al pertugio dorato per esprimere verbalmente il loro concetto di perfezione. La parola veniva così filtrata dal foro definito un «ago per il pensiero», uno strumento di comunicazione che i visitatori potevano utilizzare per isolarsi dallo spazio per «brevi istanti di introspezione».

Photo Agostino Osio

Nei libri di pietra chiusi, dove forma e contenuto diventano un tutt’uno, l’assenza di parole apre all’osservatore un’infinita possibilità di immaginare o proiettare i propri significati. La ripetizione e il controllo, partiche perpetrate nell’idea incessante della ricerca della perfezione, sono alla base degli unici due lavori sonori dell’artista: What? e Pronounce Perfect Until It Appears, entrambi del 1979. Mandati in loop in una “stanza delle meraviglie”, i due lavori pongono l’accento sulla preminenza della domanda e non della risposta. Le due frasi “mantra” fanno da sfondo alle teche che mostrano i carteggi tra Byars e Maurizio Nannucci, lettere preziose per materiale e forma, incastonate in un angolo quasi invisibile dello spazio espositivo, un tempo luogo di passaggio tra interno ed esterno.

Lì, in quella bussola del pensiero, nell’urgenza di scrivere, condividere, scambiare, ricamare, forse, risiede la vera essenza della mostra e del pensiero dell’artista. La delicatezza delle cose che restano e che vengono condivise, che passano da una mano all’altra e che, così non muoiono mai.