Leggendo il brillante libro di Luca Beatrice, Le Vite. Un racconto provinciale dell’arte italiana, dedicato agli incontri importanti che l’hanno fatto crescere come uomo e come uomo nell’arte, ad un certo punto mi sono imbattuta in un capitolo intitolato “Formidabili quegli anni Ottanta”. Parla dei quel decennio in termini entusiastici, non solo il mondo ci guardava quasi imbambolato, tanto eravamo belli e fighi – la moda, il design, il calcio, il cibo che ancora non si chiamava food – ma anche l’arte italiana sbarcava e trionfava nelle migliori gallerie del mondo. Soffiava, scrive Beatrice, un vento nuovo. Tutto sembrava possibile, tutto era estremamente bello.

Io, quel decennio, l’ho vissuto in maniera un po’ diversa. Studiavo filosofia e mi arrovellavo su Wittgenstein e la logica, dedicandogli una marea di tempo. E più gli dedicavo tempo e più mi sembrava di non capirci niente. Testarda come sono, intrapresi un corpo a corpo con il sommo Ludwig, che mi prese anni, gli anni Ottanta appunto, e da cui ogni tanto fuggivo in India, portandomi comunque dietro un libro di Wittgenstein (secondo me tra di loro si capivano abbastanza bene).

Poi, poco dopo questa sudatissima laurea, è nato mio figlio. Mentre ero incinta avevo cominciato a collaborare all’Espresso dove, essendo allora un giornale serio e parecchio elitario – se non eri figlio di … soprattutto di giornalisti, avevi diverse anticamere da attraversare – mi misero a fare, non dico le pulizie, ma quasi. Penso di aver firmato il mio primo pezzo dopo più di un anno di gavetta, ovvero: telefonare a tutto il mondo per poi passare le varie e lunghe testimonianze raccolte a un redattore che scriveva e firmava il pezzo. Altri tempi.

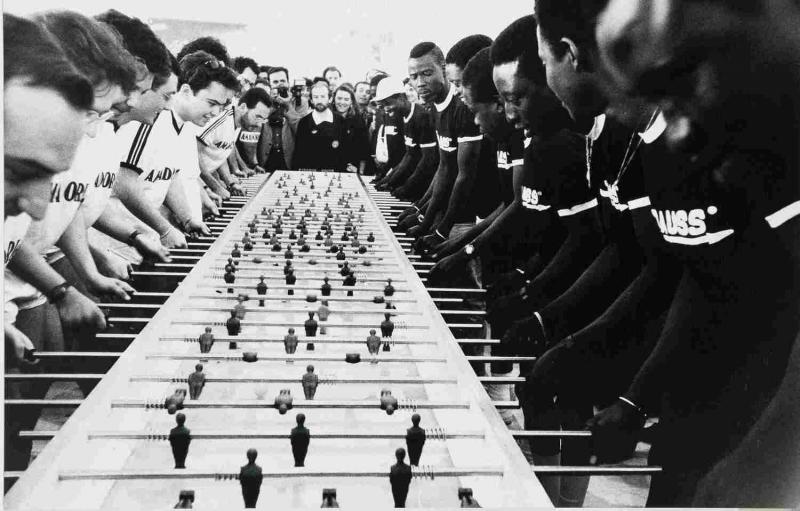

In breve, io degli anni Ottanta quasi non mi sono accorta. Sapevo, perché mi divertì un mondo scendere la sera in strada e fare casino, che l’Italia nell’82 aveva vinto i Mondiali di calcio. Sapevo che esistevano Armani, Krizia, Ferrè e tutti gli altri stilisti maÎtre à penser, all’Espresso me li facevano intervistare, sempre per poi passare il tutto a qualcun altro, una settimana sì e l’altra pure. Sapevo di Tondelli, del pensiero debole di Vattimo, ma non avevo idea che l’arte italiana stesse vivendo un momento così magico.

Eppure all’arte, a mio modo, mi ero già avvicinata. Quando ero al ginnasio, nel fascistissimo e odiatissimo liceo romano Giulio Cesare (il liceo poi, per mia fortuna, l’ho fatto al Tasso) facevo spesso e volentieri sega e andavo a villa e alla Galleria Borghese incantandomi davanti a Tiziano (allora il mio preferito), Raffaello, Caravaggio &Co. Nel 1974, ragazzina precoce, ero andata a vedere “Contemporanea”, la mitica mostra curata da ABO nel parcheggio di Villa Borghese. Non ci avevo capito niente, ma mi era sembrata una cosa da capire, magari in seguito. E così forse è stato.

Ma, tra il mio adorato neonato e l’Espresso dove, prima di avvicinarsi al servizio cultura, dovevi dare prova di conoscere da Adorno a Moravia (quest’ultimo possibilmente di persona), altrimenti potevi pure continuare a strisciare per terra, e io conoscevo solo Wittgenstein di cui non fregava niente a nessuno, tra un neonato e questo nobile giornale, dicevo, il tempo per rendermi conto di quello che succedeva nel fantastico mondo dell’arte contemporanea non mi rimaneva. E quindi mi sono persa l’unico decennio fulgido, dove giravano anche tanti soldi, pare, e opportunità di carriera, destinato alla mia generazione. Ci ho pensato diverse volte e … mannaggia! Che altro dire?

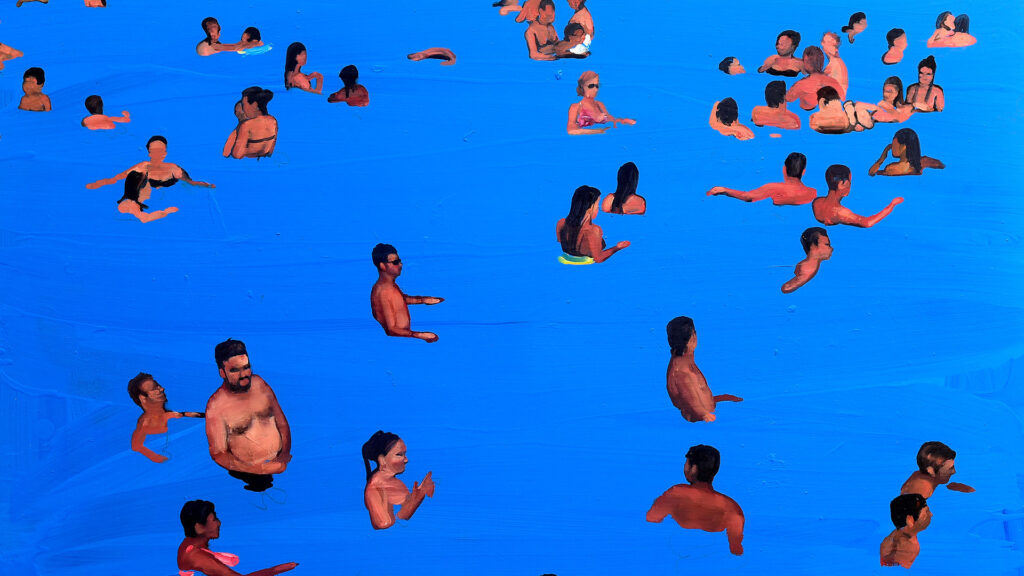

Oggi, che invece “imbambolati” siamo noi, come tristemente ci descrive l’ultimo Rapporto Censis: imbambolati, impauriti, inerti, sonnambuli, la nostra arte non va da nessuna parte.

Mi sono detta, per anni, che il nodo di questa impasse per cui nelle grandi manifestazioni internazionali i nostri artisti sono sempre meno presenti, che nessuno all’estero conosce quello che accade, e che è accaduto, qui dopo l’Arte Povera, che i nostri artisti, pur dopo aver partecipato a Biennali, Triennali nel mondo, Documenta e altro, sul mercato valgono un quinto, un decimo dei loro coevi colleghi stranieri, che il nodo di questa impasse, dicevo, fosse nella latitanza delle istituzioni pubbliche. Troppo poche, troppo fragili, troppo povere, troppo giovani, arrivate cioè a debuttare nella contemporaneità quando tanti giochi ormai erano fatti, quando le opere costavano tantissimo e fare una collezione d’arte contemporanea per un museo che apriva nel terzo millennio era impossibile. E il MAXXI ne sa qualcosa.

Ma, dopo anni, forse c’è da dire qualcosa in più, da cui poi nasce il tutto. Dove può andare la nostra arte se il Paese dietro, o davanti, non c’è? Se siamo noi ad essere imbambolati, come possono essere svegli, con le antenne dritte e il cervello che va, i nostri artisti? Se siamo noi, italiani, ad essere impauriti e sfiduciati, con quale grinta possono i nostri artisti farsi conoscere, apprezzare e poi competere sulla scena internazionale. Se non ci crediamo noi, come fanno a crederci loro?

Eppure, ci ripetiamo che abbiamo validi talenti, artisti bravi o bravissimi. Ma timidi, non nel senso che arrossiscono, ma nel senso che non hanno la forza per imporsi perché il primo a ritrarsi è il Paese a cui appartengono.

Che non crede in loro come non crede in se stesso. Che non ha capito che uno dei più convincenti biglietti da visita da far girare nel mondo sta nella produzione creativa contemporanea. Su cui bisogna investire, come dimostrano Riad e Busan che hanno asfaltato Roma nella corsa all’Expo 2030. Ecco, ho visto lo spot con cui Roma si presentava. Patetico, frutto di cervelli veramente imbambolati. E dove si pensa di andare da sonnambuli? Solo a sbattere al primo spigolo su cui si inciampa.