La direttrice dei programmi culturali dell’Istituto culturale tedesco a Roma ci racconta obiettivi, collaborazioni e attività messe in campo

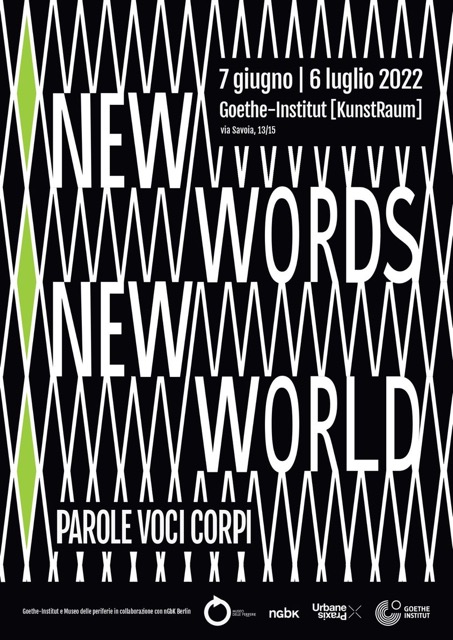

Da sempre il Goethe-Institut si è affermato nel panorama cittadino come un ponte culturale tra Italia e Germania. Grazie agli incontri tra artisti, personaggi di spicco e intellettuali (italiani e tedeschi), l’Istituto è riuscito negli anni a coinvolgere il pubblico, mettendo in valore la cultura tedesca contemporanea e incentivando la collaborazione italo-tedesca ed europea a livello culturale e intellettuale. Il linguaggio, il dialogo e l’importanza della parola, sono temi inglobati nello spirito dell’Istituto, che attualmente sta promuovendo un nuovo ciclo di appuntamenti dal titolo New Words New World, parole, voci, corpi che si interroga proprio su queste questioni. «Tendiamo a non accorgerci della velocità con cui cambia il linguaggio, le parole vengono continuamente risignificate. Alla base di ogni cambiamento sociale e culturale c’è un attenta analisi delle parole», ci spiega Antonella Perin, alla guida dei programmi culturali del Goethe-Institut.

Il Goethe-Institut ha da poco inaugurato un nuovo ciclo di incontri: New Words New World, parole, voci, corpi. Qual è l’obiettivo dell’iniziativa?

«New Words New World, parole, voci corpi è un progetto comune del Goethe-Institut e del Museo delle Periferie che vuole raccogliere le voci di tutte quelle persone che in maniera singola o collettiva costruiscono, immaginano e aspirano a una città diversa. Dando così vita a esperienze e pratiche che non solo cercano di rispondere a necessità materiali e immateriali, ma sperimentano nuove forme di convivenza e interazione con l’ambiente che ci circonda. Punto di partenza del progetto è stata l’uscita in Germania del libro “Glossario di Pratiche Urbane, verso un manifesto”, che per noi ha rappresentato la possibilità concreta di confrontare pratiche e immaginari di Roma con una città altrettanto ricca di esperienze come Berlino. Nei dieci incontri che si susseguono tra giugno e luglio attivisti, ricercatori, artisti e giornalisti si incontreranno per confrontarsi ogni volta su una parola diversa

Quanto sono importanti le parole nella definizione di un nuovo mondo e, ancor di più, che peso ha oggi la lingua in un mondo che comunica prevalentemente attraverso le immagini?

«Le parole sono uno specchio fedele della nostra società, assorbono i cambiamenti sociali e culturali, interpretano nuove sensibilità, ridefiniscono la storia e il modo in cui la interpretiamo. Tendiamo a non accorgerci della velocità con cui cambia il linguaggio, le parole vengono continuamente risignificate. Alla base di ogni cambiamento sociale e culturale c’è un attenta analisi delle parole. Basti pensare al dibattito sulla neutralità di genere o alla riflessione sui simboli e i termini razzisti insiti nella nostra cultura fatta dal movimento Black Lives Matter, non sono pensabili senza una risemantizzazione delle parole. Per cui, per ritornare alla domanda, viviamo in un mondo che comunica attraverso le immagini, ma il pensiero alla base delle immagini si fonda sulle parole».

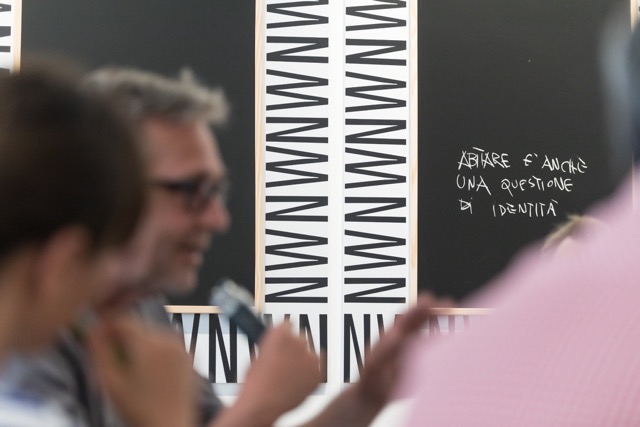

photo Giorgio Sacher

Come nasce la collaborazione con Il Museo delle Periferie nell’ampliamento del Glossario di Pratiche Urbane?

«Il Goethe-Institut è sempre molto attento alle nuove istanze, come Istituto di Cultura collaboriamo chiaramente con tutte le importanti Istituzioni Culturali in città e con i maggiori festival, ma siamo molto presenti anche nelle periferie, sosteniamo festival di quartiere e collaboriamo con associazioni e collettivi. Raccogliere le contraddizioni e le sfide che attraversano le nostre società offrendo luoghi di dibattito e di confronto è alla base del nostro lavoro. Le periferie rappresentano il luogo dove molte delle contraddizioni e tensioni contemporanee emergono e si manifestano in maniera più evidente. Qui nascono nuove pulsioni, nuovi linguaggi e tendenze culturali. Per questi motivi avevamo già fatto diversi incontri con Giorgio de Finis per cercare dei progetti e delle iniziative comuni. Il “Glossario di pratiche Urbane” ci ha offerto lo spunto giusto per collaborare. Da qui l’idea di non solo tradurre li Glossario, ma di ampliarlo con una serie di nuove parole».

Il tema portante di questa serie di appuntamenti ruota intorno al diritto alla città. Come mai la scelta di questo tema e quali considerazioni sono emerse finora?

«Il tema del diritto alla città è un tema fondamentale. Racchiude in se le molte contraddizioni del nostro tempo, evidenziandone le riflessioni teoriche e pratiche messe in campo dagli abitanti per resistere alla progressiva erosione dei diritti dovuta alla sempre maggiore finanziarizzazione delle città. Le città sono sicuramente cambiate molto da quando nel 1968 Lefebvre scrisse il libro “Il diritto alla città”, tuttavia si tratta di un manifesto che continua a fornire la base teorica per il dibattito. Abbiamo scelto di iniziare gli incontri con le autrici e gli autori del libro, Jochen Becker, Anne Schäffler e Simon Sheikh in maniera da capire da quali movimenti e associazioni è nato il Glossario a Berlino, come sono state scelte le parole e quali saranno i prossimi passi per arrivare a un manifesto delle pratiche urbane. Dopodiché sono iniziati gli incontri-laboratorio partecipati nel KunstRaum del Goethe-Institut. Lo spazio è stato allestito appositamente per creare una sorta di mostra/azione che si attiva ad ogni incontro. Abitare, Città-fai-da-te e Resilienza sono state le parole fin qui discusse. I partecipanti, studiosi, attivisti, ricercatori e artisti si sono scambiati le proprie esperienze e riflessioni. Trovare un momento di incontro e di confronto collettivo dopo due anni di pandemia è stato importante. Gli incontri sono stati vivaci con la partecipazione attiva anche del pubblico. Per cui invito tutti a partecipare ai prossimi incontri, tutti molto interessanti, le parole al centro del dibattito sono: Demopraxia + Artivismo (22 giugno), Sexed city (23 giugno), S/Fregiare (30 giugno), Mappe (5 luglio), Ecopolitiche (6 luglio)».

Una delle finalità del Goethe-Institut è quella di rafforzare la collaborazione italo-tedesca ed europea a livello culturale e intellettuale. Quali sono le scelte messe in campo dall’Istituto?

«La collaborazione per noi significa in primo luogo dialogo aperto, confronto costruttivo e conoscenza reciproca. Per questo motivo tra le scelte messe in campo, ci sono quelle della reciprocità: tutti i nostri programmi culturali prevedono la partecipazione congiunta di ospiti tedeschi, italiani e più in generale europei. Inoltre lavoriamo sempre con dei partner italiani, come nel caso del Museo delle Periferie, con i quali decidiamo insieme, di volta in volta, tematiche e progetti. In questo modo ascoltiamo le esigenze del tessuto culturale e sociale nel quale operiamo. Infine favoriamo lo scambio e la collaborazione tra artisti tedeschi e italiani e la creazione di nuove reti».

Che cosa comprende la programmazione dei prossimi mesi? Quali sono gli eventi di punta?

«Il 20 giugno apriamo insieme all’Ambasciata tedesca il Festival cinematografico Altre Rive a Palermo, una collaborazione con la Berlinale. Mentre a Milano quest’anno il Goethe-Institut ha curato la partecipazione tedesca alla Triennale. Inauguriamo il 15 luglio con una proposta insolita: 9 Radiogrammi, ovvero 9 trasmissioni radiofoniche curate da un collettivo artistico, i Red Forest, che insieme ad artisti, attivisti, intellettuali, dibattono su guerra, lotta climatica, ingiustizie sociali con l’obiettivo di immaginare un mondo diverso e come bisogno di amplificare forme di organizzazione civile dal basso, con la speranza di attivare un futuro più giusto e sostenibile per tutta l’umanità».