DA INSIDEART 119

Statue parlanti, pezzi di marmo su cui, fin dal XVI secolo, le persone attaccano messaggi di critica, satira o rivolta verso le istituzioni politiche, religiose, sociali ed economiche. Talvolta messaggi del popolo per il popolo. Ma anche candide parole d’amore. Si chiamavano, e si chiamano tutt’ora, Pasquinate in onore alla statua parlante più celebre e antica di Roma: Pasquino. Sono la voce popolare che diventa scritta, che racconta la vita reale, quella che scorre fra i palazzi, le strade, le piazze. Sono scritte dirette che con il tempo si sono espanse nello spazio, lo hanno conquistato fino a occupare i muri della città e diventare una forma di letteratura urbana.

Era il ’77 quando Enrico Crispolti sottolineava in Arti visive e partecipazione sociale, non primo né ultimo, l’utilità di una presa di murali come strumento comunicativo alternativo, un medium immediato, non concettuale che sposta l’interesse verso un orizzonte reale, quello urbano, quello della «quotidianità empirica» entro il quale era ed è possibile individuare una funzionalità semantica legata a filo doppio e sempre più spesso a bisogni comunicativi reali.

La disamina di Crispolti partiva da quelle esperienze già al tempo storicizzate che facevano del muro un «campo concreto di comunicazione» (Balla, Klee, Mirò, Masson, Dubuffet, Wols, Kline, Vedova, Motherwell, Guttuso ecc.), approdando agli interventi urbani di Volterra ’73, che in particolare facevano emergere l’esigenza da parte di quello che lui definisce operatore culturale di volgere lo sguardo alla «realtà socio-economico-culturale urbana» e di riconoscere in quei segni delle urgenze.

La riflessione di Crispolti però si riferiva a manifestazioni tendenzialmente ritenute artistiche, o comunque afferenti al campo delle arti visive e in questa direzione è necessario ancora considerare l’importanza di eventi come Parole sui muri. Prima esposizione universale di manifesti, organizzata nel 1967 a Fiumalbo da Mario Molinari con Claudio Parmiggiani, Corrado Costa e Adriano Spatola; e Arte Povera più azioni povere, promossa da Marcello Rumma e curata da Germano Celant nel 1968 ad Amalfi: due differenti ma parimenti coraggiosi laboratori di sperimentazione artistica esplosi nello spazio urbano. Ma riveniamo al muro: in un periodo storico in cui è tornato tristemente alla ribalta nella sua funzione di dispositivo di separazione, divisione, respingimento e difesa di chissà quali identità, è necessario provare a rimarcarne le potenzialità non fisiche, ma comunicative.

Traducendo impropriamente il Miwon Kwon di Public Art as Publicity, viene fuori un’analisi precisa delle quattro modalità di pratiche comunicative che Raymond Williams ha delineato nel suo testo del 1961 Comunicazioni e comunità: autoritaria, paternalistica, commerciale e democratica. In un sistema autoritario di comunicazione un gruppo dirigente controlla la società dei governati e tutte le istituzioni di comunicazione sono sotto il suo controllo respingendo ed escludendo quelle idee che minacciano la sua autorità; nessun individuo o gruppo è autorizzato a creare il proprio sistema di comunicazione.

È un sistema in cui esiste un solo modo di vedere il mondo, con una serie di valori rigidi, e questi sono imposti da pochi su molti, modus operandi tipico di quelle che Foucault ha definito società disciplinari. La seconda modalità, quella paternalistica, «autoritaria con coscienza», in cui la minoranza che è al potere è guidata da un senso di responsabilità e dovere di fare del bene, di fornire «servizio pubblico» alla maggioranza che è vista in un certo senso come arretrata e priva, potrebbe essere emblematica di quel passaggio alle società del controllo registrato da Deleuze nel saggio fondamentale del 1990 La società del controllo, dove gli spazi di reclusione entrano in crisi e si comincia a intravedere una patina di libertà di movimento in questa fase più illusoria che altro. Una patina che però prende forma presto. La modalità commerciale combattendo contro il controllo statale (considerato monopolistico, sia autoritario che paternalista), si basa sul libero mercato come base per fornire la libertà necessaria a tutti di pubblicare e leggere ciò che scelgono.

Ma mentre resiste al controllo statale, scrive Williams, la modalità commerciale di comunicazione introduce nuovi controlli basati sui criteri di redditività. Di conseguenza, il potere sulle informazioni è ancora consolidato e condiviso tra un piccolo numero di individui o gruppi che controllano la maggior parte dei giornali, riviste, televisione, trasmissione e oggi anche internet. Infine, la modalità di comunicazione democratica decentrata, che è un ideale non ancora pienamente realizzato per Williams, si oppone sia al commercialismo sia al controllo statale. È un sistema che massimizza la partecipazione individuale e consente ai gruppi indipendenti autorizzati all’uso di mezzi di comunicazione di proprietà pubblica (teatri, stazioni di trasmissione, studi cinematografici, giornali, ecc.) di determinare ciò che viene prodotto. Le modalità di espressione e comunicazione e i mezzi per la loro distribuzione o diffusione sono di proprietà delle persone che li usano. E ciò che viene prodotto è deciso da coloro che lo producono.

Williams intende questo come un percorso evolutivo, ma allo stato attuale, nell’era delle ibridazioni e della fluidità, non è così difficile riconoscere elementi di ognuna delle quattro modalità all’interno del multiforme sistema comunicativo della società contemporanea, la società della servitù volontaria. Alle quattro modalità di Williams ne andrebbe aggiunta una quinta, che potrebbe essere definita clandestina e che esiste da quando l’uomo ha imparato a comunicare. Assume spesso (ma non solo) il muro come campo concreto di comunicazione e comprende tutti quei messaggi non gestiti dal potere che si propagano orizzontalmente da quei tessuti sociali che non hanno rappresentanti nel mondo dell’informazione che conta e scelgono il contesto urbano come sistema di amplificazione diretta.

Si tratta di una modalità clandestina perché il più delle volte si concretizza in forma anonima, non proprio alla luce del sole e in barba alle disposizioni del decoro urbano e del politicamente corretto, motivo per cui è spesso colpita da censura, tranne nei casi di simpatiche e sgrammaticate dichiarazioni d’amore. Sono il più delle volte messaggi di resistenza, di ferma e dura opposizione allo stato delle cose, segni e simboli di una volontà reazionaria molto simile a quella che Terry Gilliam ha raccontato nell’Esercito delle 12 scimmie. Il We did it, graffito, che Bruce Willis scopre tra le macerie di un mondo devastato e ripulito almeno in superficie della follia umana si rivelerà essere l’emblema di un sentire clandestino che si opponeva ai poteri forti in una situazione non così lontana da quella che viviamo oggi tra degrado, autodistruzione e disumanizzazioni varie.

Ora, è lecito chiedersi ancora se e quanto le scritte murali possano rappresentare, al pari di forme più alte di espressione, i gradi di un termometro sociale sempre più esposto a shitstorm, cattiva (controllata) informazione, cinica e squallida propaganda? Quanto le scritte murali stesse possano risentire di tutte le distorsioni e le imposizioni del capitale? Quanto possano avere effetto come agenti di critica sociale? La risposta può essere in quelle azioni repressive attuate da chi governa, o da chi mira a governare e indirizzare le opinioni: un addetto comunale incaricato dal proprio dittatore di coprire la scritta «I don’t like Erdogan» nel giugno del 2016; o il più contemporaneo rastrellamento, ordinato dall’ex Ministro dell’Interno italiano del primo governo Conte, di striscioni di legittima opposizione, sono con ogni probabilità atti di autenticazione della forza di quella modalità comunicativa che abbiamo definito clandestina.

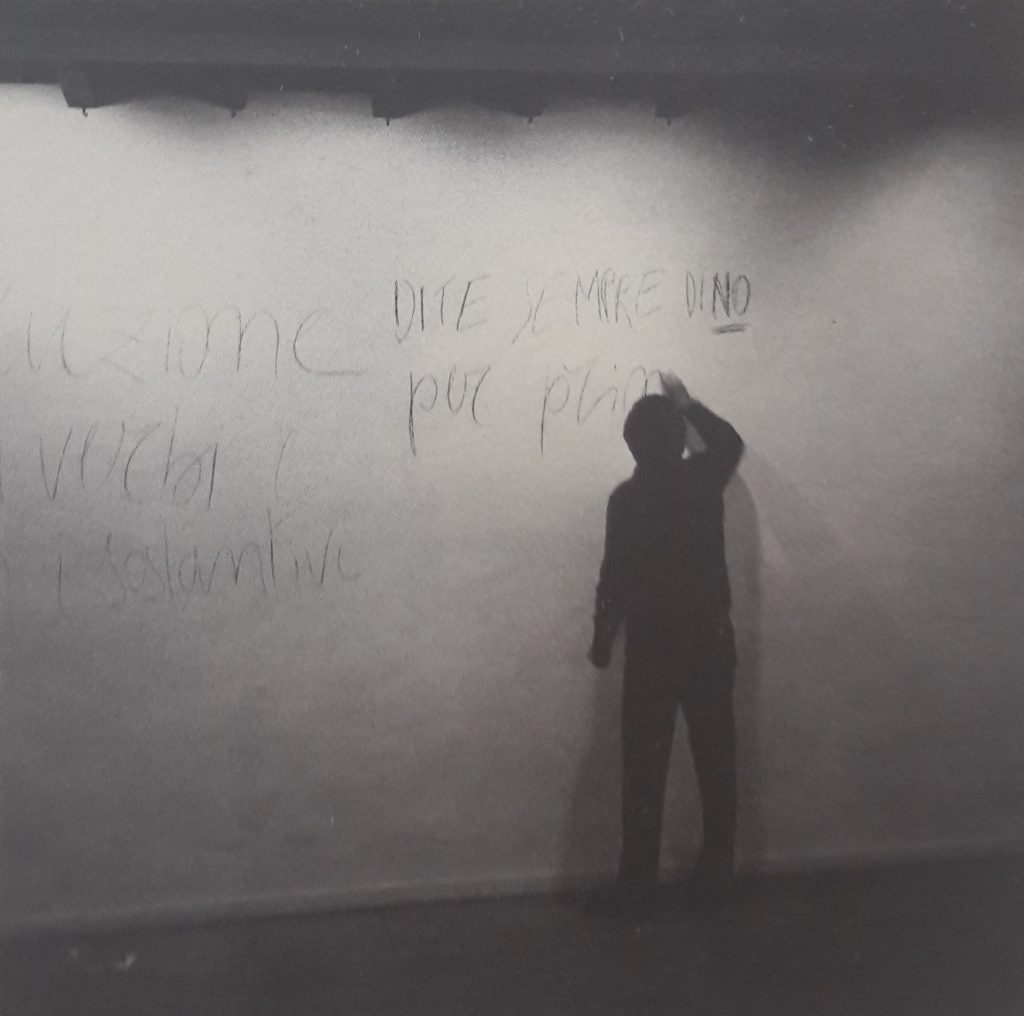

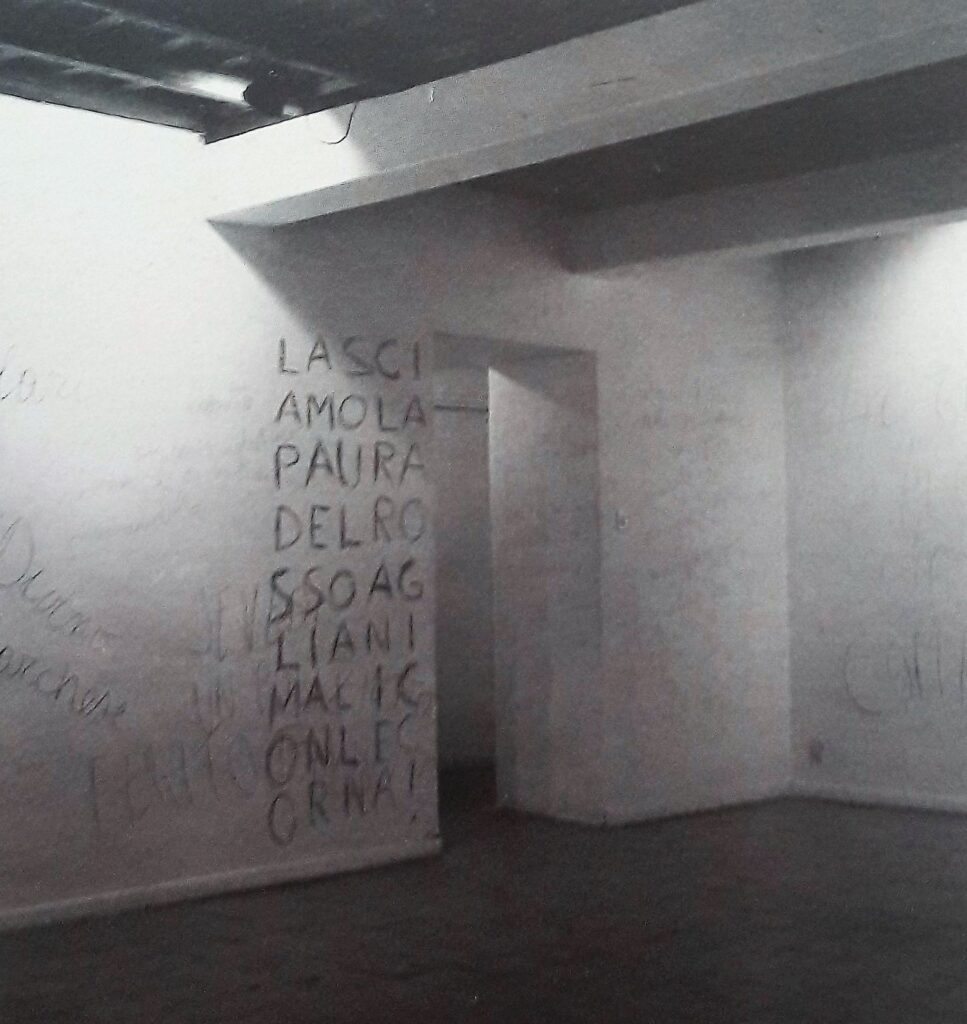

Quel riconoscimento auspicato da Crispolti della funzionalità semantica delle scritte murali e dell’importanza di quei «segni di una comunicazione che soltanto l’urgenza politica, culturale, esistenziale della base proletaria giustifica e alimenta» è un processo che andrebbe continuamente monitorato e tenuto in funzione, data la fragilità del medium in questione. Ma con quali strumenti? Se quelli dell’informazione risultano essere inquinati, sterili e sterilizzati è necessario pensare a soluzioni che abbiano un effetto sul pubblico e sulle strutture del pensieron collettivo; viene in mente la performance Diario dell’artista brasialiana Marila Dardot che nel 2015 scrive con l’acqua, su un grande muro di cemento di una casa messicana progettata da Tadao Ando, titoli di giornali asciugati in pochi istanti dal sole. Il tentativo di Fabrizio Bellomo, la performance-installazione Pensieri-Sparsi alla Fondazione Feltrinelli di Milano in occasione di About a city // Rethinking Cities 2019, prova a essere un’operazione di critica sociale che sfrutta gli strumenti anche linguistici dell’arte contemporanea e soprattutto i piani alti della cultura con la sua, sempre elastica, frusta comunicativa.

L’artista pugliese ha selezionato per strada e sul web una serie di scritte murali che ha ritenuto essere indicative di uno stato di sofferenza e di reazione di matrice popolare, ascrivibili alla modalità comunicativa clandestina: «Gentrification is racism», «L’affitto è una rapina», «Fanno la guerra ai poveri e la chiamano riqualificazione», «È tutto loro quello che luccica», «Terrorismo sono i militari nelle strade» ecc. L’azione di Bellomo, che consiste nel riscrivere questi messaggi sulle vetrate della Fondazione Feltrinelli armato di felpa da graffitaro e bomboletta spray, mira innanzitutto al trasferimento e all’installazione di un registro linguistico e comunicativo particolare, urbano e popolare, in un contesto che di alto non ha solo l’ubicazione; mira a quello che Crispolti ha definito recupero di segni diversi e alternativi per una «apertura verso un termine altro di dialogo culturale». Il rischio, recuperando Masscult e Midcult di Dwight Macdonald, potrebbe essere di produrre un’opera di Midcult, un ibrido pericoloso nato da rapporti contro natura tra cultura di massa e alta cultura, che nasconde le fattezze della cultura di massa (formula, reazione controllata, nessun metro di misura tranne la popolarità) con «una foglia di fico culturale».

Ma, se è vero, come ha scritto Marcuse nell’Uomo a una dimensione che «nell’impossibilità di indicare in concreto quali agenti ed enti di mutamento sociale sono disponibili, la critica è costretta ad arretrare verso un alto di livello di astrazione», con l’atto di riscrivere, una ripetizione che non lascia spazio a disquisizioni formalistiche e a quell’autodefinizione di originalità alla Sturtevant, Bellomo favorisce quella tensione a «uno spostamento verso l’orizzonte reale, urbano, verso il livello della quotidianità empirica» auspicata al tempo da Crispolti, che s’incarica di riscoprire un vigore critico che posiziona questo tipo di interventi su un binario alternativo rispetto agli ormai stantii sensazionalismi street-artistici banksyani e alle continue e sistemiche masturbazioni pseudo- intellettualistiche (o brillantemente intellettualizzate) su labirinti, gattini di internet, trip lisergici, distopie post-apocalittiche e male integrate, e antropomorfie sempre e comunque vendibili.

Of those walls Of those walls Of those walls Of those walls Of those walls Of those walls Of those walls