Direttamente dalle nostre pagine del giornale vi proponiamo la versione integrale di un articolo pubblicato sul numero 113

Polisonum è un progetto di ricerca che, mediante la struttura del collettivo, lavora sul suono, sulle sue interazioni con lo spazio e sulle sue possibilità di ricezione da parte di chi quello stesso spazio lo attraversa, lo abita e lo modifica. Si tratta infatti di una sorta di organismo unicellulare al cui interno si muovono, interagiscono e si fondono tre figure, tre molecole compenetranti, differenti per caratteristiche e funzioni. Ognuno conosce una percentuale di linguaggio dell’altro, in modo tale da poter dialogare in maniera efficiente e concorrere alla costruzione di un alfabeto interno, comune e condiviso. I risultati di questa ricerca sono il frutto di un processo a più fasi: studio, esplorazione, registrazione e traduzione in opera. E le conformazioni che assumono questi risultati parlano la lingua dell’arte contemporanea: mappe sonore, video-installazioni, opere interattive e site-specific. Il campo d’azione di questa ricerca è lo spazio che ci circonda, in tutte le sue possibili declinazioni: ambienti urbani, extraurbani, interni domestici, terzi paesaggi, non-luoghi e spazi naturali.

Quando nasce Polisonum? E da chi è composto?

Quando nasce Polisonum? E da chi è composto?

«Nasce nel 2014 ed è composto da Filippo Lilli, che si dedica alla produzione sonora; Donato Loforese, che cura l’aspetto visivo e formale del lavoro; Federico Peliti, invece, sviluppa la tecnologia dei sistemi interattivi».

Centrale nella vostra poetica è lo studio delle relazioni tra spazio e suono, ambienti e rumori.

«Quello tra spazio e suono è un binomio indissolubile. Un suono esiste solo se c’è uno spazio a ospitarlo e, nel contempo, offre una serie di informazioni sullo spazio stesso caratterizzandolo, contribuendo a definirne l’identità. Il rapporto tra queste due componenti e lo sviluppo di possibili interazioni rappresentano il punto focale della nostra ricerca. Attraverso la pratica artistica cerchiamo di sollecitare nel fruitore un meccanismo di ascolto».

Un’attenzione all’ascolto che stimolate attraverso il coinvolgimento del pubblico. L’interattività della gran parte delle vostre opere ne è testimone.

«Il linguaggio interattivo talvolta si dimostra funzionale con opere destinate all’ascolto. Oggi l’udito è un senso troppo o troppo poco stimolato, siamo molto più abituati a guardare. L’esperienza interattiva dell’opera permette di ridisegnare l’identità degli spazi, di prestare ascolto anche a dettagli sonori ai quali, in condizioni normali, non si farebbe caso. Simultaneamente rende il fruitore parte attiva, con un ruolo che partecipa al farsi dell’opera. Consideriamo buona parte delle nostre opere come aperte, modificabili. Questo è un elemento ricorrente nel nostro processo creativo».

778FS, lavoro presentato ad ArtVerona 2017, rappresenta un po’ la summa della vostra metodologia.

«In 778FS siamo partiti dal ritrovamento in un archivio di una mappa che segnava il percorso di un vecchio tratto ferroviario pugliese, che collegava la provincia di Taranto a quella di Bari, oggi dismesso. Abbiamo ripercorso a piedi questo tratto per circa 15 km, notando il completo riassorbimento di quest’opera artificiale da parte del contesto circostante. È un territorio franco, libero, che ci riporta alla definizione di Terzo Paesaggio di Gilles Clément. Abbiamo rilevato tutto ciò che il paesaggio ambientale e sonoro ci ha offerto in sette ore di cammino. L’opera è la visualizzazione di questa esplorazione su tre monitor collegati a un dispositivo sensibile che dà la possibilità al fruitore di interagire col percorso, stabilirlo e osservarlo da punti di vista differenti e meramente soggettivi, attraversando diverse soundscape composition. In linea longitudinale, avvicinandosi ai monitor, si ha la sensazione di immergersi in quel luogo anche grazie ai suoni e rumori diffusi in cuffia».

Si tratta, quindi, di una procedura stratificata. Tutto ciò richiede dei tempi lunghi?

«Ci sono stati dei progetti per i quali ci è servito un lungo tempo, tra studio, ricerca e realizzazione. La fase di ricerca e ideazione può durare mesi. Molto spesso ci è capitato di accumulare dati e intraprendere ricerche che non necessariamente sono diventate delle opere compiute. Un po’ come in un archivio scientifico».

Sound Detection #1_Aeroporto Internazionale Capodichino del 2016 è un altro lavoro di esplorazione acustica di uno spazio. Com’è stato realizzato?

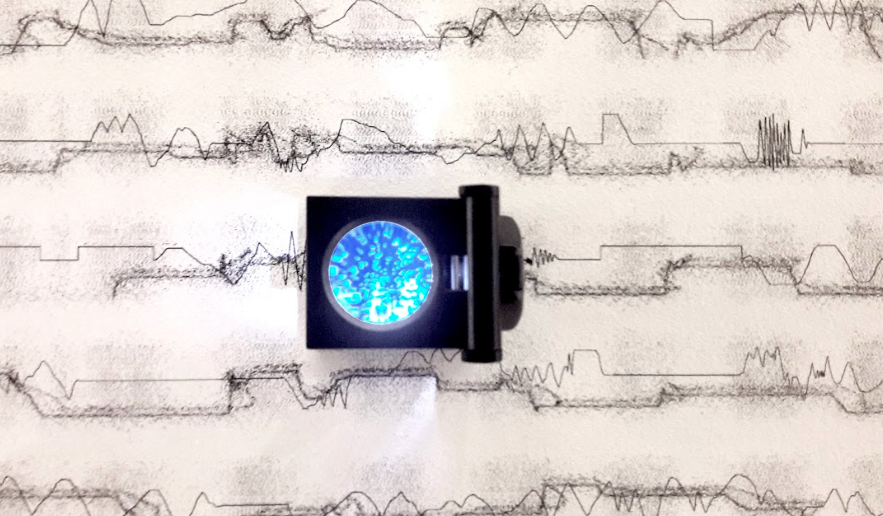

«È la prima opera di una serie, Sound Detection, che contiamo di continuare, dedicata agli spazi ad alto flusso, ricchissimi dal punto di vista sonoro. Abbiamo attraversato l’aeroporto di Napoli Capodichino integralmente. Avevamo accesso, con le necessarie autorizzazioni, a qualsiasi area. La ricerca sonora è avvenuta mediante un attraversamento dinamico, rivolgendo la nostra attenzione ai frequentatori temporanei e alla loro relazione con questo spazio in continuo cambiamento. Il risultato finale è una planimetria dell’aeroporto stampata su carta, in cui sono contenuti e organizzati i dettagli sonori raccolti, una mappa sonora che può essere attivata dal fruitore attraverso dei punti interattivi».

2014

Polisonum nasce a Roma dall’incontro di figure che operano nell’ambito di molteplici discipline, tra le arti visuali e la tecnologia

2015

Espone la prima installazione, esito di una ricerca sonora sull’urbano, in occasione di Badlands. Pratiche di rigenerazione urbana negli spazi di Factory Spazio Giovani di Roma Capitale

2016

Riceve il Premio Opera Inedita, durante The Others Art Fair, per il display progettuale Sound Detection 01

2017

Collabora con La Sapienza Università di Roma Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale al Progetto Green Network, destinato alla Biennale dello Spazio Pubblico. Partecipa come progetto indipendente a The Others Art Fair, ArtVerona e SetUp Contemporary Art Fair

2018

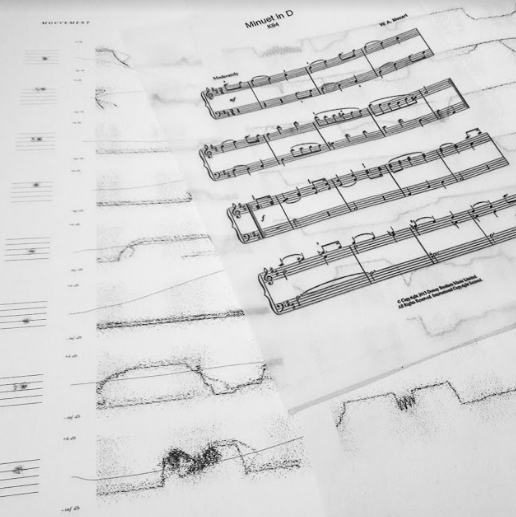

Realizza Mouvement, un progetto sonoro site-specific in occasione di SetUp Art Fair 2018 all’interno di Palazzo Pallavicini, Bologna

Info: cargocollective.com/polisonum

PROGETTI

Mouvement è un’opera site-specific di Polisonum a cura di Francesca Ceccherini per Palazzo Pallavicini, Bologna, realizzata in occasione di SetUp Contemporary Art Fair 2018. Sperimentando il concetto di spazio musicale, l’installazione sonora nasce dalla rielaborazione del minuetto k94, eseguito da Wolfgang Amadeus Mozart il 26 marzo 1770 nel palazzo bolognese. La dilatazione è la cifra stilistica di Mouvement che attraverso il timestretching, un processo di deformazione utilizzato nella musica elettronica, restituisce la composizione mozartiana dilatata di 248 anni, il tempo trascorso dal giorno dell’esecuzione a oggi. L’opera è il risultato di una ricomposizione armonica delle note dilatate, il cui carattere diafano ed etereo, sospeso in una simultaneità tra passato e futuro, chiede di ascoltare lontano nel tempo. Parte dell’opera è una restituzione su carta della notazione musicale, un micro-universo di dati sonori che tracciano una partitura utopica, segni disseminati di poesia visuale.