Michael Hirschbichler è fra i protagonisti della collettiva Legàmi ospitata dallo spazio romano artQ13 dal 26 al 29 maggio. Per l’occasione riproponiamo un’intervista con l’artista uscita sul numero di Inside Art 103.

A parlare con Michael Hirschbichler si ha l’impressione che quello che gli piace di più sia catalogare. La catalogazione di tutto. Seduto sul divano rosso, nel bianchissimo alloggio che villa Massimo riserva ai suoi borsisti, dice cose come: «Tutta l’architettura potrebbe essere classificata in un gradiente fra due opposti: redenzione e dannazione», «per continuare il mio catalogo sulla patologia delle superfici preferisco la periferia», «catalogare le persone in base al volto è dannoso ma è un modo di schedare il mondo», «lo spazio costruito è senza eccezioni un sistema di catalogazione», «tutto si può catalogare fra due estremi», «catalogare è sempre pericoloso». Michael è un architetto e le sue piantine sono una buona introduzione alla sua poetica, diciamo così, catalogatoria.

A parlare con Michael Hirschbichler si ha l’impressione che quello che gli piace di più sia catalogare. La catalogazione di tutto. Seduto sul divano rosso, nel bianchissimo alloggio che villa Massimo riserva ai suoi borsisti, dice cose come: «Tutta l’architettura potrebbe essere classificata in un gradiente fra due opposti: redenzione e dannazione», «per continuare il mio catalogo sulla patologia delle superfici preferisco la periferia», «catalogare le persone in base al volto è dannoso ma è un modo di schedare il mondo», «lo spazio costruito è senza eccezioni un sistema di catalogazione», «tutto si può catalogare fra due estremi», «catalogare è sempre pericoloso». Michael è un architetto e le sue piantine sono una buona introduzione alla sua poetica, diciamo così, catalogatoria.

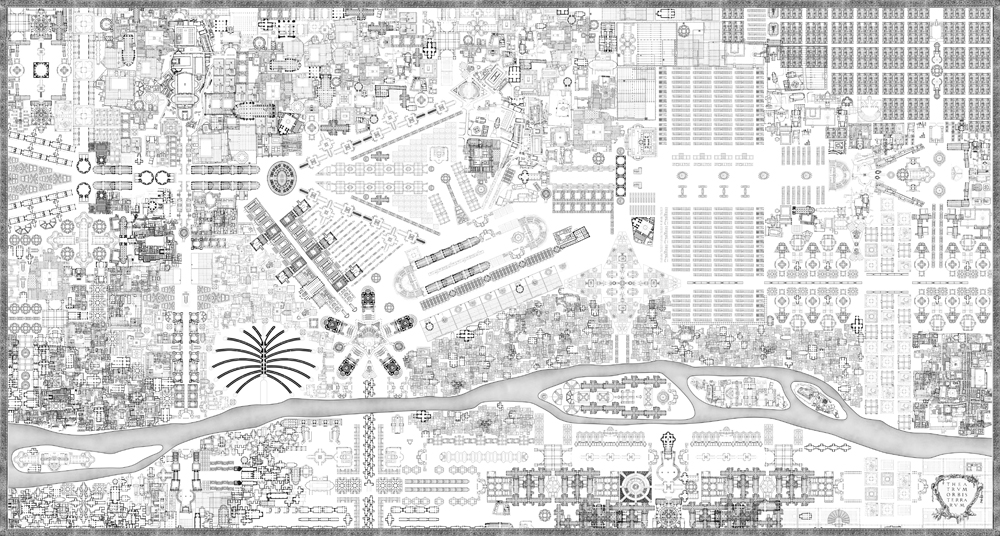

Prendiamo Theatrum orbis terrarum. Cosa cercavi?

«La piantina è un inventario dell’architettura ideologica. Rappresenta la pianta di diversi edifici, in diverse epoche, uniti nella concezione di spazio inteso come espressione di un sistema politico.Uno spazio che progettato in questo modo influenza l’agire di un popolo, forma la gente. Lo spazio costruito è senza eccezioni un sistema di catalogazione che non è mai giusto, è l’espressione di un pensiero a volte disumano altre volte più umano ma sempre pericoloso.Ogni spazio separato è quindi comunque dannoso e il filo spinato ne è un esempio. Penso ai sistemi totalitari in Germania, in Russia, in Italia ma anche ad alcune costruzioni statunitensi. Nella piantina c’è per esempio Luxor dell’antico Egitto, San Pietro di Roma e grattacieli di Dubai, tutti riuniti dalla forte idea di potere che vogliono rappresentare. Nonostante il dato di partenza reale, non volevo raccontare nessuna città esistente, ma costruire un’ipotetica metropoli in cui l’ideologia sia all’ennesima potenza.Una città che potrebbe essere nella stessa misura un sogno o un incubo».

Secondo te sarebbe una bella città?

«Sarebbe interessante ma molto forte. Dove ogni costruzione è ideologica non c’è niente di normale, di banale da vedere. Ma in generale credo che tutta l’architettura potrebbe essere classificata in un gradiente fra due opposti: sogno e incubo o redenzione e dannazione.Nella redenzione potrebbero rientrare le chiese.Nella dannazione i regimi totalitari o, ancora meglio, le prigioni e i campi di concentramento. Tutte tipologie architettoniche create per distruggere le persone, per negare le caratteristiche dell’essere umano come la libertà e la vita».

È dal disumano della dannazione che hai cominciato a ingrandire le piantine degli edifici?

«Sì. Per ottenere l’idea di enormità ho cominciato col disegnare piantine che sono la somma della pianta di un solo edificio ripetuto.È una tecnica modernista: ripetere per avere una struttura enorme che non è più umana ma il puro stato di un sistema, pura architettura dove l’uomo diventa un errore.Nei sistemi autoritari la ripetizione è fondamentale per guadagnare la grandezza della struttura e imporsi sul popolo».

Anche qui il punto di partenza è un dato reale.

«Credo sia fondamentale partire da un qualcosa che già esiste, non iniziare senza niente. L’invenzione per me non è così importante come la ricerca e la meditazione sull’esistente. Cerco una distillazione della realtà, una sua catalogazione, più valida, per me, che inventare qualcosa che non esiste. L’arte non deve mai staccarsi dal reale che può essere il suo punto di partenza o il suo punto di arrivo,mai un rifugio.Non bisogna rinchiudersi in una torre d’avorio ma stare qui, in questo mondo».

Il concetto dello stare qui è anche la base della tua ricerca fotografica.

«Nella serie Patologia della superficie analizzo in luoghi differenti la malattia della pelle delle costruzioni. Una raccolta di foto che diventa una cartella clinica nel raccontare la storia di un muro; cosa ha passato, quanto è vecchio, quante volte è stato ridipinto o se non lo è mai stato. Evito di fotografare le facciate delle case, ritraggo solo gli angoli. La facciata ha sempre un disegno preciso, è più curata del resto dell’edificio, nella parte laterale rimane la pura funzionalità che non è mai fatta per esprimere qualcosa. Ecco perché per continuare il mio catalogo preferisco la periferia, di norma meno truccata del centro. Periferia dove ogni angolo è come un uomo che non ha mai fatto una doccia e certo non si fa bello per una visita».

Info: www.atelier-hirschbichler.com