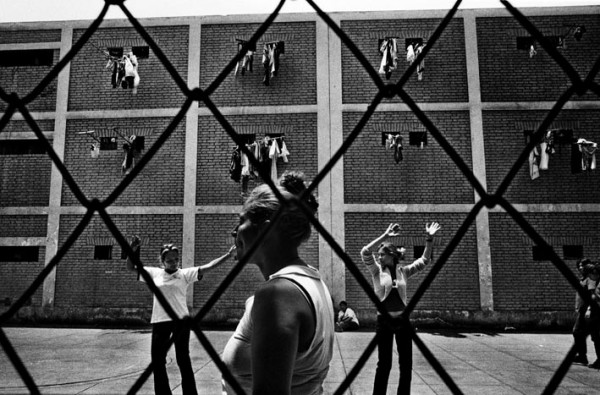

Il bianco e il nero, il bene e il male, nel mezzo un’infinita scala di grigi che racchiude l’umanità dolente messa a fuoco dall’obiettivo di Valerio Bispuri. Encerrados è la summa finale di dieci anni trascorsi a documentare la vita all’interno delle carceri latino-americane, che divengono un tramite ai fini di un racconto speculare e alternativo del subcontinente. Uno sguardo, al contempo intimo e universale, che disvela ai nostri occhi ciò che rimane dell’uomo quando viene privato del suo bene più prezioso: la libertà.

Il bianco e il nero, il bene e il male, nel mezzo un’infinita scala di grigi che racchiude l’umanità dolente messa a fuoco dall’obiettivo di Valerio Bispuri. Encerrados è la summa finale di dieci anni trascorsi a documentare la vita all’interno delle carceri latino-americane, che divengono un tramite ai fini di un racconto speculare e alternativo del subcontinente. Uno sguardo, al contempo intimo e universale, che disvela ai nostri occhi ciò che rimane dell’uomo quando viene privato del suo bene più prezioso: la libertà.

Prima di entrare nel merito del tuo lavoro sugli encerrados facciamo un passo indietro. Quasi in contemporanea hai portato avanti un progetto incentrato sul paco – la droga dei poveri – documentandone il consumo in Argentina, Brasile e Perù. Da cosa nasce l’interesse per l’America Latina? «L’attrazione per l’America Latina nacque nel 2000, quando intrapresi un viaggio con un amico che lavorava ad un documentario per Stream TV, piattaforma televisiva a pagamento precedente all’odierna Sky. Mi chiese d’accompagnarlo ed io accettai volentieri di seguirlo: girovagammo quattro mesi lungo il continente per raccontarne le tradizioni e questa fu, per così dire, la mia iniziazione al Sud America. Da lì prese piede l’idea di approfondire la conoscenza di questa terra, idea realizzata circa un anno e mezzo dopo quando mi recai in Argentina per documentare la crisi economica del Paese. Infine mi ci trasferii, decidendo di trascorrerci un periodo più lungo della mia vita. Vi sono anche altre motivazioni in base alle quali ho scelto più volte di lavorare in Sud America, riconducibili ad una ”coerenza di discorso”: scelgo di non raccontare tutto ciò che avverto come distante da me e che so di non poter approfondire in modo adeguato. Motivo per cui non mi dedico particolarmente al mondo orientale o a quello africano. Al contrario, l’America Latina ”siamo noi”, in special modo l’Argentina che è stata soggetta alla colonizzazione spagnola. Fondamentalmente la cultura, i modi di vivere e di pensare sono i nostri, nonostante tutte le contaminazioni e i distinguo del caso. Il Sud America, a differenza di altri luoghi cui prima accennavo, è molto nelle mie corde. Sono dell’idea che se non si conosce a fondo ciò di cui si parla, non lo si può nemmeno rendere efficacemente. Sempre a patto di non volersi rifugiare in qualcosa che abbia un valore puramente estetico. Riguardo Paco, al progetto si è aggiunta una parte inedita e l’idea è quella di poterne fare un libro nel 2016».

Da Paco a Encerrados il passo è breve anche in via concettuale, essendo lo spaccio di droga il reato più diffuso in America come in Europa. C’è un episodio particolare legato alla nascita di Encerrados? Quali erano le tue intenzioni iniziali? «Le mie intenzioni erano quelle di ottenere un lavoro quanto più globale possibile, che avesse una doppia finalità: da un lato riuscire a rappresentare il Sud America attraverso le sue carceri e dall’altro raccontare l’uomo privato della propria libertà. Encerrados nasce per caso, forse come tutti i più grandi lavori. Mi trovavo in Ecuador, ad una cena, insieme ad un saggista che aveva pubblicato un testo sul nuovo sistema carcerario ecuadoregno; lui stesso m’invitò, in veste di fotografo e giornalista europeo, a visitare un carcere per appurare i cambiamenti del sistema di detenzione. Accettai, spinto anche dalla curiosità. Fu un’esperienza molto forte e drammatica, nei confronti della quale ero del tutto impreparato. Chiunque, perfino chi guarderà le immagini del mio libro, non potrà comprendere appieno la realtà del carcere senza averci mai messo piede. Superato lo shock del primo impatto chiesi se fosse possibile visitarne altri. Desideravo osservare meglio cosa accadeva e, nondimeno, volevo testare me stesso per capire quale fosse il mio approccio ad un ambiente del genere. Dopo la visita alle prigioni ecuadoregne non vi era ancora una prospettiva di progettualità da parte mia, tanto che vendetti quelle fotografie alla rivista D di Repubblica, che in quel periodo – stiamo parlando del 2002/2003 – si era aperta anche ad un certo tipo di reportage. Il progetto partì in modo consapevole una volta tornato in Argentina, quando visitai il carcere di Villa Devoto, a Buenos Aires: dentro una cella vidi quattro detenuti che parlavano di calcio e bevevano mate, quasi in una sorta di surreale allegria. Guardandoli sembrava che avessero dimenticato dove si trovavano. Quest’episodio mi ha aiutato a comprendere che il carcere non era soltanto violenza ma anche tanto altro, come i momenti di apparente normalità».

Insieme all’occhio di riguardo per l’America Latina, un’altra costante dei tuoi progetti è la predilezione per i reportage a lungo termine. Come pianificavi il tuo lavoro? Quanto tempo avevi a disposizione all’interno delle strutture? «La pianificazione è senza dubbio un aspetto fondamentale e preliminare, ma è pur vero che in alcuni casi dev’essere presente una forte componente d’intraprendenza. Al momento giusto bisogna anche saper rischiare, lanciarsi “all’avventura” senza che vi siano certezze sui frutti del tuo operare. Ripenso a quando tutto questo ebbe inizio, ai tempi in cui avevo davanti a me qualcosa come nove paesi da visitare: tra le richieste dei permessi per gli accessi, la lentezza della burocrazia, sembrava un percorso infinito. Se c’è un consiglio che posso dare ai giovani fotografi, che sia al contempo un modo per combattere il panico in situazioni del genere, è questo: portate avanti i vostri progetti senza pensare ad un fine, portateli avanti perché credete che sia giusto farlo, perché lo sentite, perché lo volete, perché pensate che sia importante! Fin dall’inizio l’unico aspetto per me rilevante era che il lavoro arrivasse ad una conclusione, maturando con i suoi tempi. Reputavo Encerrados e Paco i miei due progetti più importanti e questo bastava a perseverare. Nel frattempo, per finanziarmi, facevo altri mille lavoretti. Adesso che posso permettermelo, dopo tanta fatica, prediligo esclusivamente reportage a lungo termine. Venendo alla pianificazione, per visitare le prigioni bisognava che richiedessi il permesso all’ambasciata del paese situata in Italia, non potevo recarmici per via diretta. Successivamente l’ambasciata inviava le informazioni sul progetto all’ente che si occupava del sistema carceri, che lo analizzava e decideva se concedermi o meno l’accesso. Questo processo poteva risolversi in breve tempo, ma anche rimanere in stallo per mesi. Una volta ottenuto l’accesso, rimanevo un giorno – circa dalle 9 alle 16 – all’interno della struttura. Non era infrequente attendere due anni un permesso che poi si risolveva in pochissime ore effettive passate a fotografare sul campo».

Spesso sottolinei come Encerrados non ambisca ad essere un libro di denuncia, eppure il contributo delle tue immagini si è rivelato fondamentale almeno in un episodio, come apprendiamo dalle parole di Roberto Saviano che ha curato la prefazione del volume. Raccontaci cos’è successo. In secondo luogo: se non è denuncia questa, cos’è? «L’aneddoto a cui ci riferiamo riguarda il Padiglione numero 5 del carcere di Mendoza, popolato dai detenuti argentini ritenuti più pericolosi. Contrariamente al volere del direttore decisi di entrare, assumendomi tutte le responsabilità e non senza una buona dose di paura. A parole tutto risulta sempre più semplice di com’è nella realtà. Le guardie chiusero la porta alle mie spalle e mi ritrovai fra i carcerati. Trascorsi due ore in loro compagnia e nemmeno un solo gesto di violenza fu commesso nei miei riguardi; all’opposto, i detenuti mi indicavano cosa fotografare, su quale dettaglio della loro miserevole condizione porre l’accento. Anni dopo, anche grazie al sostegno del governo e della divisione argentina di Amnesty International, esposi queste immagini a Buenos Aires: di lì a breve il Padiglione numero 5 venne prima chiuso, trasferendo i detenuti, poi demolito. Questo è uno di quei traguardi della fotografia di cui vado molto fiero. Per il resto, Encerrados non ha l’intento di denunciare, perlomeno non direttamente. Denunciare il mondo delle carceri, in sé, sarebbe anche piuttosto semplice. Il libro nasce per raccontare come si vive senza libertà. Proviamo ad immaginare cosa significhi, da domani, non avere più alcun contatto con il mondo, rinunciare alle nostre abitudini: cosa sentiamo dentro? Cosa proviamo? L’intento risiede nel trasmettere le sensazioni che può provare un uomo recluso in una cella. Al contrario, il libro sul paco sarà una forte denuncia del sistema di corruzione che orbita attorno al narcotraffico nel suo complesso. In passato ho già ricevuto minacce dai narcotrafficanti e la pubblicazione potrebbe costarmi il divieto d’ingresso in Argentina, ma è importante lanciare un messaggio forte».

Un dato che colpisce è il numero di suicidi – praticamente assenti – nonostante le condizioni delle carceri non siano migliori rispetto a quelle italiane o europee, dove invece le statistiche in merito continuano ad essere poco confortanti. Ricollegandoci al tuo intento di raccontare la libertà negata, in quali modi si può reagire al regime di detenzione? E cosa puoi dirci delle carceri femminili? «In Sud America il suicidio non è concepito nemmeno all’esterno del carcere; in qualche modo potremmo dire che non fa parte dell’anima latino-americana e del loro intendere la vita. Piuttosto adelante, andare sempre avanti, anche se spesso questa mancanza di violenza nei confronti di se stessi si tramuta in violenza verso l’altro. Resistere è il loro imperativo, anche in contesti come le crisi economiche o violente dittature. In carcere vi sono sostanzialmente tre fasi che ogni detenuto affronta: la prima è quella della lotta contro lo stato delle cose in cui viene a trovarsi; la seconda ha invece a che fare con la rassegnazione, quando comprende che è costretto a rimanere dietro le sbarre; la terza invece è quella dell’accettazione e insieme della resistenza, in questo momento prova a ricavarsi delle nicchie di normalità. Sono più o meno questi i tre momenti topici: rabbia, disperazione e sopravvivenza. Per quanto concerne le carceri femminili va detto che sono molto violente, al pari di quelle maschili. La differenza più grande sta nella gestione della sessualità da parte del sistema, in quanto per le donne non è prevista la visita intima. Le detenute soffrono molto la repressione sessuale e a questa situazione fa da contraltare l’aumento dei casi di lesbismo. Un’altra differenza risiede nel fatto che, a dispetto di quanto accade agli uomini, le detenute vengono letteralmente abbandonate. La donna in carcere è profondamente sola, nessuno più s’interessa di lei, che sia la madre o il compagno. I loro figli, quando non hanno la fortuna di avere dei nonni che possano accudirli, vengono mandati in orfanotrofi o più spesso in strada. Subiscono violenze di ogni genere, vengono drogati, stuprati. Si perdono, non esistono. Non hanno nome, non hanno età, non hanno nulla: nati e abbandonati nel mondo. C’è un’associazione, in Perù, che si prende cura delle bambine violentate. Ricordo gli occhi di una di loro, immobilizzata a letto, a dieci anni la vita era come se l’avesse già uccisa».

Il fotogiornalismo, a suon di casi eclatanti, sembra stia subendo il fascino di un’estetizzazione sempre più forte che tende, in fin dei conti, a prevalere sui contenuti veri e propri. Qual è il tuo modo di concepire il reportage? «Credo che, oggi, certi fotografi pensino di più ai festival e agli aperitivi. Il fatto stesso di parlarne in un ristorante, a due passi da Ponte Milvio, è a suo modo indicativo. Qui, da questa parte del mondo, la vita può essere talmente facile da sembrare un gioco. Un fotogiornalista, secondo me, ha il dovere di sfruttare il proprio talento per documentare storie come quelle che ho raccontato nei miei lavori, che riguardano l’uomo e la sua sofferenza sotto ogni aspetto. Ne esistono tante, troppe. Se sei un fotogiornalista e hai un’etica – a maggior ragione se godi di una certa visibilità e sai che le tue foto avranno un pubblico vasto – non puoi non fare questo. Non puoi rifugiarti nell’estetica fine a se stessa, altrimenti smarrirai la vera essenza del reportage. Lotto per questo. Servirà a qualcosa? Io penso di sì, se non altro a smuovere qualche coscienza, fosse anche una soltanto. La mia battaglia personale è quella di trasmettere ad altri fotografi una certa filosofia: oggi non è importante saper fare una bella foto, bensì esprimere quello che è il mondo e le sue contraddizioni, mostrare vicende poco o per nulla conosciute. Questo è il compito del fotoreporter».

Nel 2011 hai esposto Encerrados al Visa pour l’image di Perpignan, il più grande festival di fotogiornalismo a livello internazionale. Come si è arrivati alla pubblicazione del libro? «C’è un aneddoto che riguarda la mostra di Perpignan. Jean-François Leroy, il direttore, camminava in uno dei corridoi. Nel caos del festival lo avvicinai – per fortuna parlo un po’ di francese – e gli raccontai del mio progetto sulle carceri del Sud America, lasciandogli fra le mani un cd-rom con all’interno le immagini. Passati diversi mesi mi contattò attraverso la mia posta elettronica, comunicandomi che il lavoro gli era piaciuto molto e che avrebbe organizzato l’esposizione a Perpignan. Fu un momento di grande felicità. Da lì l’idea di farne un libro, tanto che mi misi subito alla ricerca di un editore disposto a pubblicarlo. A questo proposito va detto che purtroppo, in Italia, se non rientri in quella rosa di cinque nomi importanti, non trovi nessuna casa editrice disposta a pubblicarti coprendoti le spese per intero. Tanti, infatti, rifiutarono. A quel punto mi convinsi che avrei dovuto far qualcosa di mia iniziativa, così avviai una campagna di crowdfunding, stabilendo come traguardo il raggiungimento di ventiduemila euro. Volevo un libro che fosse il massimo sotto più punti di vista, in fondo era il mio tributo a dieci anni di fatiche. Chiunque riteneva fosse impossibile che ci riuscissi, ma fortunatamente avevo dalla mia l’interesse di tanta gente che in seguito alla mostra e al documentario trasmesso su Sky Arte si era interessata al mio lavoro. Non solo la raccolta fondi raggiunse la quota che mi ero prefissato, ma la superò anche. Con in mano la certezza di riuscire a stampare il libro mi sentivo inarrestabile. Mi recai presso la casa editrice Contrasto e parlai con Roberto Koch, fondatore e direttore. L’idea gli piacque subito e da lì il cammino fu tutto in discesa».

Qualche anticipazione sul futuro dei tuoi altri progetti? «Come accennavo all’inizio, c’è l’intenzione di far diventare un libro anche Paco. Jean-François Leroy mi ha già garantito che nel 2016 esporremo il lavoro a Perpignan. Poi vorrei continuare due miei progetti, uno sulla sordità e l’altro sul lesbismo. Infine, insieme alle mie collaboratrici stiamo lavorando per la creazione a Roma di un punto interattivo – non una scuola di fotografia propriamente intesa – all’interno del quale tutti i fotografi, provenienti sia dall’Italia che dall’estero, possano scambiarsi opinioni, idee, confrontarsi e lavorare collettivamente. Un luogo ideale dove organizzare workshop, sia miei che di colleghi che stimo, in cui possa trovare spazio la voce di chiunque ami la fotografia ed un certo modo di intenderla».

Encerrados, di Valerio Bispuri

Edito da Contrasto (144 pagine, euro 35)