Un volume “anomalo, inconsueto, infrequente”, così scrive Renato Capozzi nella premessa al volume Ricerca del senso. Architettura ed espressione (Clean Edizioni, Napoli 2024) di Pier Giuseppe Fedele. Un avvertimento quanto mai efficace ad un testo rizomatico, in cui brilla la figura dell’architetto come intellettuale – come recitava il titolo di un volume del 2019 di Marco Biraghi – che stringe la riflessione preziosa di un autore che alla pratica del di-segno unisce da sempre la tensione e l’intensità di un sentire filosofico, proiettando nella costruzione di edifici anche un’interpretazione del mondo, un tentativo di trasformalo o almeno di metterlo in discussione.

Alimentato da due fuochi del pensiero novecentesco, Giorgio Colli e Massimo Cacciari, il volume si configura come un’enfilade di stanze che riverberano le domande che Fedele pone sin dalla soglia – una Nota introduttiva che fornisce anche le coordinate di navigazione di questa cangiante raccolta di scritti – aprendo ad un architettura testuale lucida e ragionata, che mira «alla costruzione di una diga da innalzare contro l’emorragico fenomeno dell’eterogenesi dei fini che si è rivelato essere il problema dell’età della Tecnica, e che informa nella sua totalità la nostra età».

«Cosa vedo quando si pone dinanzi a me un’architettura? Cosa si manifesta in ciò che viene detto con il linguaggio dell’architettura? Cosa è l’essente architettonico, oltre la sua misurabilità?», sono alcune delle domande che in crescendo risuonano nelle pieghe del testo schiudendo l’orizzonte dei problémata che gradualmente si fanno strada. L’architettura come gnoseologia diventa l’emblema di una traiettoria di pensiero che non ammette «separazione tra le due dimensioni del conoscere (teoria e prassi)», così Fedele ricorda come ogni esercizio progettuale è necessariamente un’interrogazione sul linguaggio, un’indagine sul fondamento del pensare-fare architettura. La filosofia e l’arte appartengono allo stesso motore che muove l’uomo a cercare i significati della realtà. «Attraverso queste due strade – annota Fedele – l’uomo ha tentato di raggiungere l’archè oltre il visibile», ha provato a cogliere il «fremito della vita», come suggeriva Colli.

Allora rintracciare il senso significa anche riannodare il costruire alla vita – «l’arte del costruire è viva soltanto là dove è supportata dalla vita in tutta la sua pienezza», appuntava Mies Van der Rohe nel 1926 -, così dopo la costruzione ternaria che costituisce la struttura teorica del volume nel segno di architettura ed espressione (Architettura come gnoseologia; Architettura come pòlemos; Architettura come anamnesi), il lettore incontrerà una raffinata e luminosa rassegna di opere e di autori italiani ed europei che tracciano una mappa chiarificatrice, addirittura una verifica del controdiscorso imbastito da Fedele: da Fuga e Asplund a Schikel, a Loos, a Soane; da Le Courbusier a Hilberseimer, a Mayer; da Libera e Terragni a Souto de Moura, a Vacchini, a Gardella, a Ungers; da Rossi, Grassi e Gregotti, a Bisogni, a Monestiroli; senza dimenticare gli interiors di Mari, Castiglioni, Albini e Mallet-Stevens.

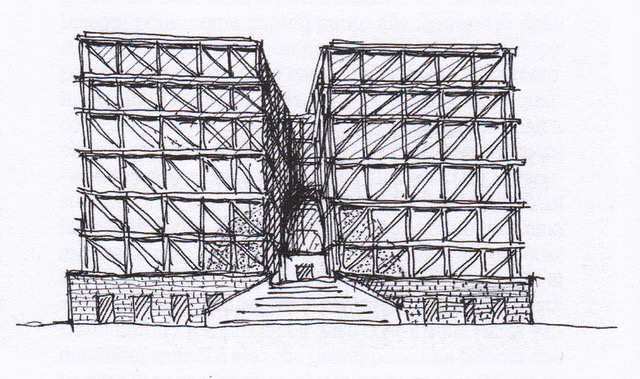

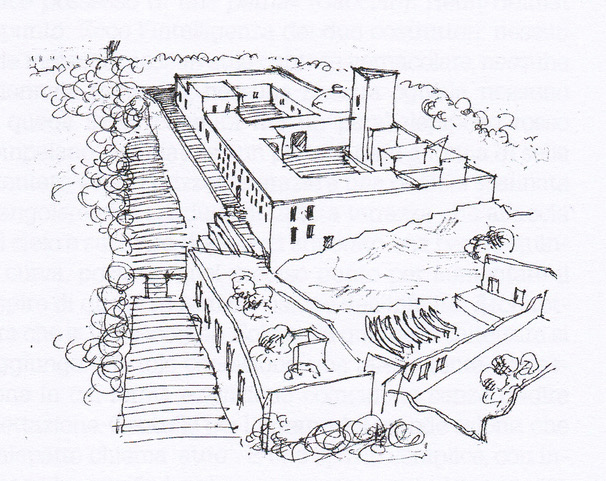

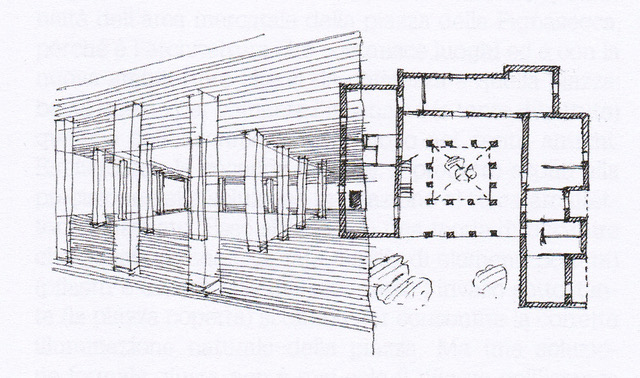

Una geografia di prima grandezza attraversata nella disposizione alternata di preziosi schizzi (opere della matita di Fedele) e calibratissime scritture che manifestano nel suo farsi il rapporto ineludibile, come ha insegnato Derrida, tra scrittura ed architettura. Scritture eterogenee che non rinunciano però a misurare – a «prendere le misure dello spazio», secondo la nota osservazione heideggeriana – le traiettorie del moderno e ad assegnare «all’operare dell’architetto un tempo che non è né il tempo presente né quello passato ma, potrebbe dirsi, un terzo tempo – al di sopra dei due – in cui l’architetto è inteso come una figura della soglia».