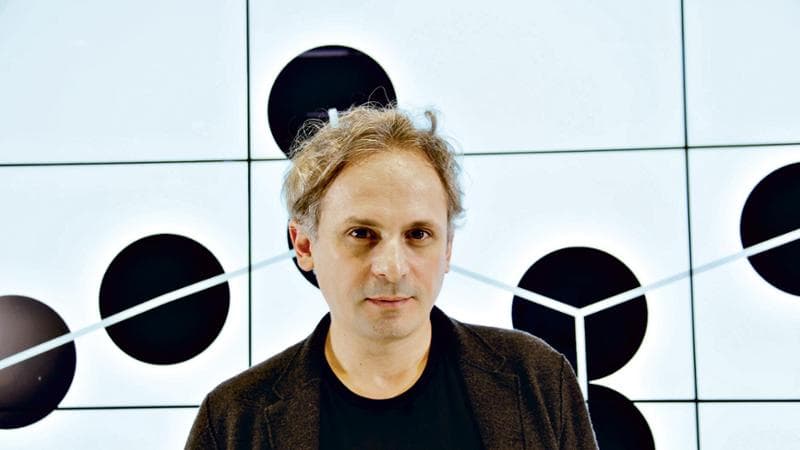

Nato a Cosenza e trasferitosi a Milano per i suoi studi universitari orientati al design, Mauro Martino si è specializzato nel progetto finalizzato alla modellizzazione dei dati e dei loro network. Usando algoritmi, piuttosto che strumenti del disegno tradizionale e digitale, ha elaborato modelli relativi alla visualizzazione, soprattutto di dati scientifici, nei quali gli aspetti formali-estetici e quelli funzionali alla comprensione interagiscono in modo sinergico. Ha creato visualizzazioni di dati per la BBC, Scientific American, National Geographic, Popular Science, Wired, The New York Times, The Washington Post, Süddeutsche Zeitung, Der Spiegel, Le Figaro, Corriere della Sera. Nel 2019 Nature pubblica le immagini dei suoi data model in copertina e nelle pagine interne del numero speciale dedicato ai 150 anni di vita della rivista. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Urban Interaction Design, svolgendo esperienze professionali in Giappone e Brasile.

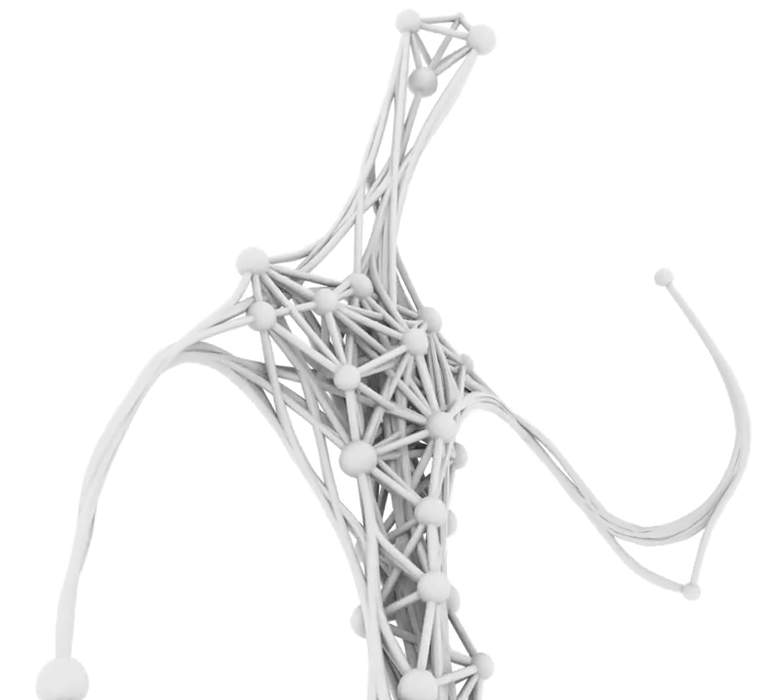

È poi stato docente di Pratica al College of Art, Media and Design della Northeastern University in Boston e ricercatore all’Institute for Quantitative Social Science, Harvard University. Ha fondato e Dirige il Visual AI Lab del MIT – IBM a Cambridge, Massachusetts. Artista riconosciuto tra i primi e più autorevoli sperimentatori in campo internazionale dell’IA, ha elaborato, personalizzandoli, algoritmi per la creazione di immagini e modelli 3D, poi materializzati in opere plastiche. Tra queste David del 2018, nella quale l’IA ricombina sotto forma di nodi e relazioni tra dati “i canoni armonici della bellezza classica”, come scrive Rebecca Pedrazzi in Futuri possibili. Scenari d’arte e intelligenza artificiale, Jaca Book. Ha esposto le sue opere in vari paesi europei e negli Stati unti: Biennale di Venezia, la Serpentine Gallery di Londra, il Ludwig Museum di Budapest, il GAFTA di San Francisco, il Lincoln Center di New York, lo ZKM | Center for Art and Media di Karlsruhe (Germania). Una sua opera è entrata a far parte della collezione permanente dell’Ars Electronica Center di Linz, Austria. In Italia ha esposto le sue opere soprattutto al MEET Digital Culture Center di Milano, dove quest’anno ha presentato l’opera L’immortalità del pensiero , nell’ambito del-la rassegna Forever Young: The Dorian Gray Syndrome, a cura di Maria Grazia Mattei.

Mauro Martino, nella sua biografia come si è stretto il nodo Arte-Intelligenza artificiale?

Mi sono laureato al Politecnico di Milano dove poi ho conseguito il PhD in Design and Tecnology, in seguito ho svolto il post dottorato al MIT di Cambridge e poi ad Harvard University, specializzandomi nella visualizzazione di dati e di modelli complessi. Ho collaborato con Albert-László Barabási, nel suo laboratorio di studio delle reti complesse, e ho lavorato diversi anni al Senseable City Lab dell’architetto e scienziato Carlo Ratti. Ho fondato e dirigo il Visual AI LAB all’interno del MIT-IBM Research. La dimensione creativa della mia ricerca non ha trovato un limite tra arte e scienza, ma piuttosto un passaggio fluido, un open space.

Può avere un senso e una rispondenza storica considerare e definire il nesso Arte-IA come l’enne.ma arte, successiva a quella di foto-cinematografia?

La tecnologia dell’IA sta aprendo nuove frontiere creative, permettendo espressioni artistiche che non erano possibili prima. Proprio come la fotografia e il cinema hanno rivoluzionato la percezione visiva e narrativa, l’IA sta trasformando il modo in cui creiamo e interpretiamo l’arte. Questa unione sta generando nuovi linguaggi e nuove forme espressive che meritano di essere riconosciute come una disciplina autonoma.

La modalità del prompting per generare immagini, può prefigurare un nuovo scenario dell’istruzione artistica, nel quale le nuove generazioni si allontaneranno dal training del disegno e delle tecniche artistiche tradizionali?

Parlare semplicemente di prompting è riduttivo, stiamo sviluppando modelli multimodali che hanno aperto spazi creativi finora solo immaginati. Gli artisti contemporanei devono confrontarsi con suoni che diventano immagini, parole che diventano sculture, danza che diventa discorso parlato, e avanti con la fantasia. Credo che le menti più curiose siano impegnate a capire e dare un senso a tutto questo potenziale multimodale, stiamo creando nuove forme espressive, stiamo creando la storia dell’arte che verrà studiata tra 100 anni.

L’IA ha neutralizzato il valore indicale e referenziale della fotografia, basato sulla sua origine di impronta lasciata da radiazioni luminose, quella che Barthes definisce il “ciò-è-stato” e il “punctum”, il sentirci punti, toccati, da esistenze umane o fattuali, che ci appaiono da un tempo al passato. Quindi l’IA, che divora fotografie come Saturno i suoi figli, ha fagocitato anche il valore documentale dell’immagine e con che cosa l’ha sostituito?

La mia prima considerazione a riguardo è che l’IA ci sta insegnando a diffidare e a mettere in discussione la natura documentale della fotografia, i cui falsi celebri risalgono a ben prima dell’era digitale e dei deep fake. Questo vale sia per lo scambio privato di immagini sui social media, sia per la comunicazione pubblica e mediatica, dove il valore di verità delle immagini è spesso strumentale a una significazione retorica predeterminata da orientamenti ideologici e dall’esercizio del potere politico o economico.

Nel farci comprendere la vera natura delle immagini che osserviamo e scambiamo quotidianamente, l’IA si rivela uno degli strumenti più potenti mai avuti a disposizione dalla scienza. Le immagini, infatti, non sono altro che semplici matrici alfanumeriche, rappresentazioni digitali di frammenti di segni e colori. Attraverso l’IA, queste matrici possono essere analizzate, elaborate e trasformate in visualizzazioni che rendono visibili e comprensibili dati astratti e complessi del mondo fisico. L’IA non si limita a generare immagini realistiche o artistiche; è anche in grado di modellare fenomeni scientifici, visualizzare strutture molecolari in chimica, mappare l’attività cerebrale in biologia, o simulare dinamiche cosmologiche in fisica. Ogni campo scientifico, dalla chimica alla biologia, fino alla fisica, oggi dipende in maniera significativa dall’IA per le proprie attività di ricerca e sviluppo. L’IA permette di esplorare territori che sarebbero altrimenti inaccessibili, fornendo nuove prospettive e rivelando dettagli prima invisibili.