Allestita negli ambienti interni dell’Accademia, Epopee Celesti. Art Brut nella Collezione Decharme, curata da Bruno Decharme, Barbara Safarova, Caroline Courrioux, Sam Stourdzé, è la prima mostra che i visitatori possono ammirare giunti alla Villa.

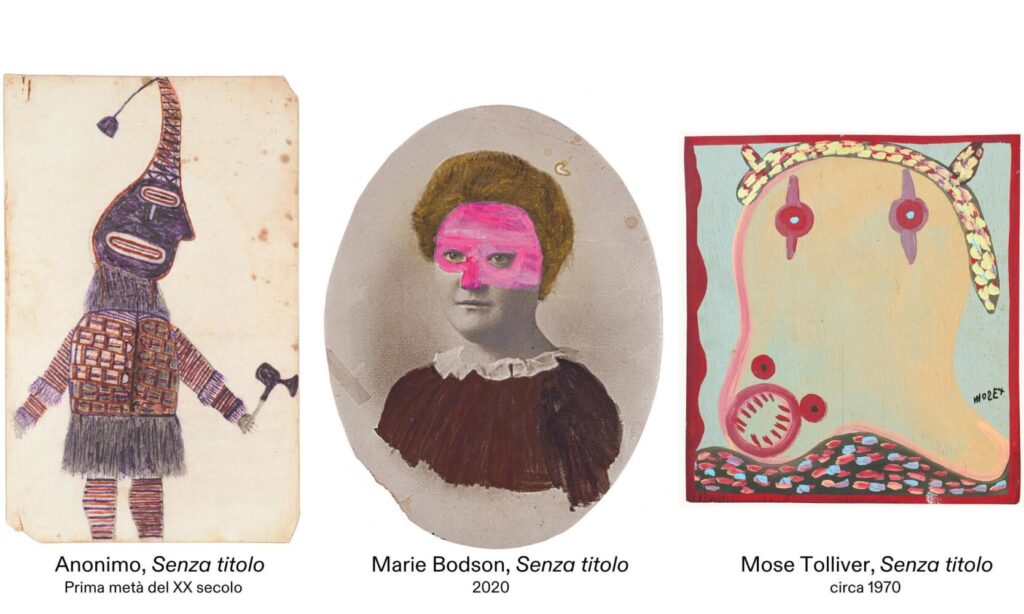

Una selezione di 180 opere provenienti dalla collezione di Bruno Decharme, una delle più importanti al mondo dedicate all’Art Brut avviata alla fine degli anni 70 e che riunisce più di 400 artisti dal 18° secolo ad oggi, consente di entrare in contatto, scoprire e approfondire gli artisti che hanno fatto nascere questo stile.

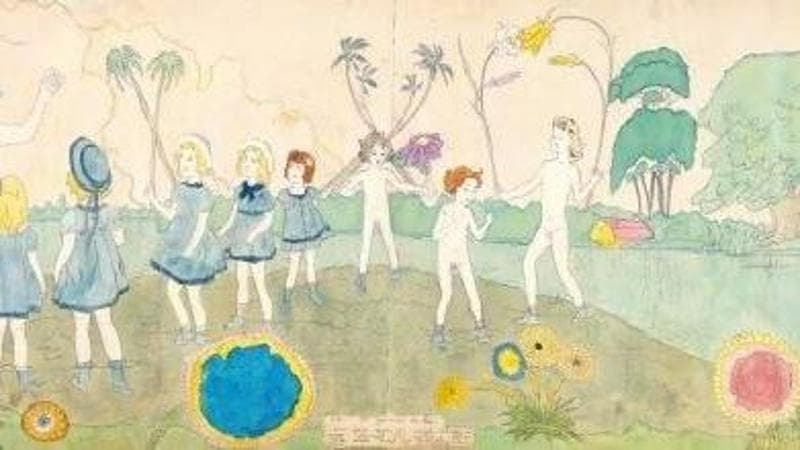

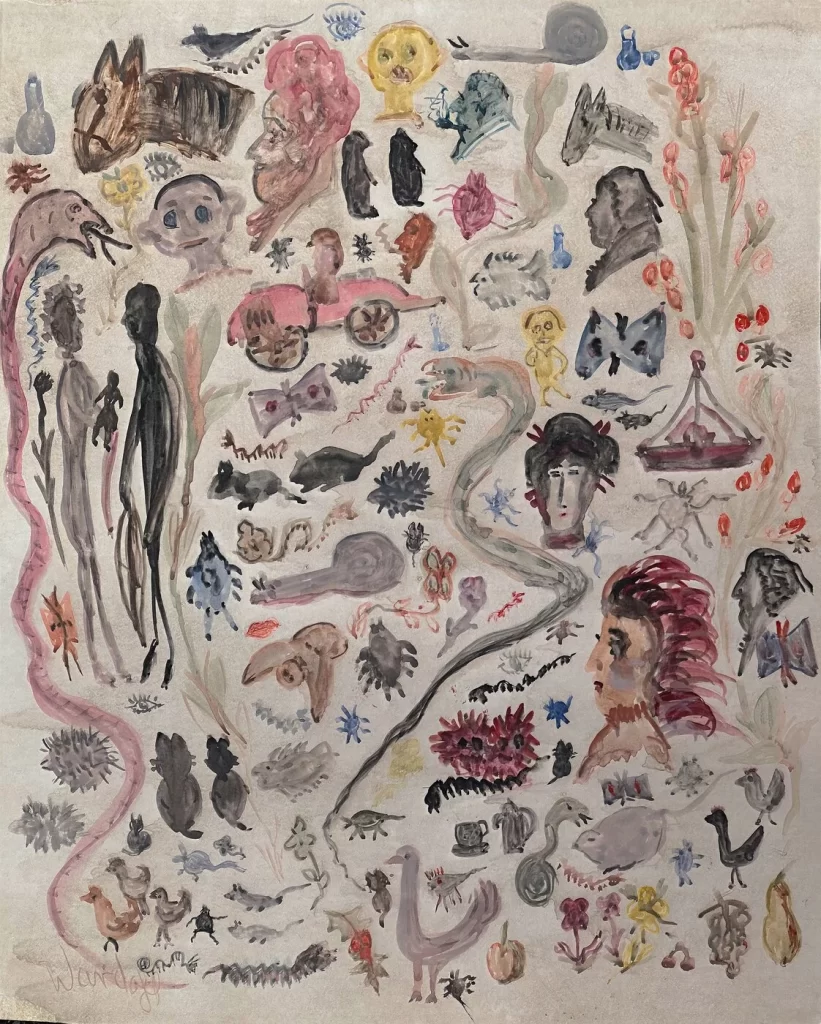

Il concetto di Art Brut, il cui significato è arte spontanea, è stato teorizzato nel 1945, dopo le atrocità causate dal secondo conflitto mondiale, dal pittore Jean Dubuffet, il quale diede vita a una collezione di opere d’arte e oggetti realizzati dai pazienti di ospedali psichiatrici, detenuti, emarginati, solitari, tutte quelle persone considerate ai margini della società e “fuori dal sistema”. Questi creatori autodidatti, soggetti senza una formazione culturale e artistica, producevano i propri lavori senza preoccuparsi dello sguardo degli altri e hanno involontariamente partecipano alla nascita di nuovi linguaggi, invenzioni o tecniche.

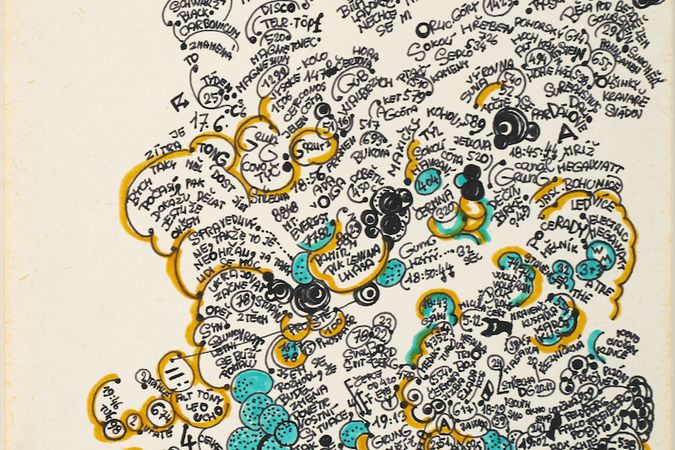

Nel libro L’Art Brut préféré aux arts culturels (L’Art Brut preferita alle arti culturali. Parigi, Galerie René Drouin, 1949), Jean Dubuffet afferma che gli autori delle opere dell’art brut “si basano solo (…) sul proprio background e non sui cliché dell’arte classica né sull’arte alla moda. Qui assistiamo all’operazione artistica pura, cruda, reinventata in tutte le fasi dal suo creatore, sulla sola base dei suoi impulsi”.

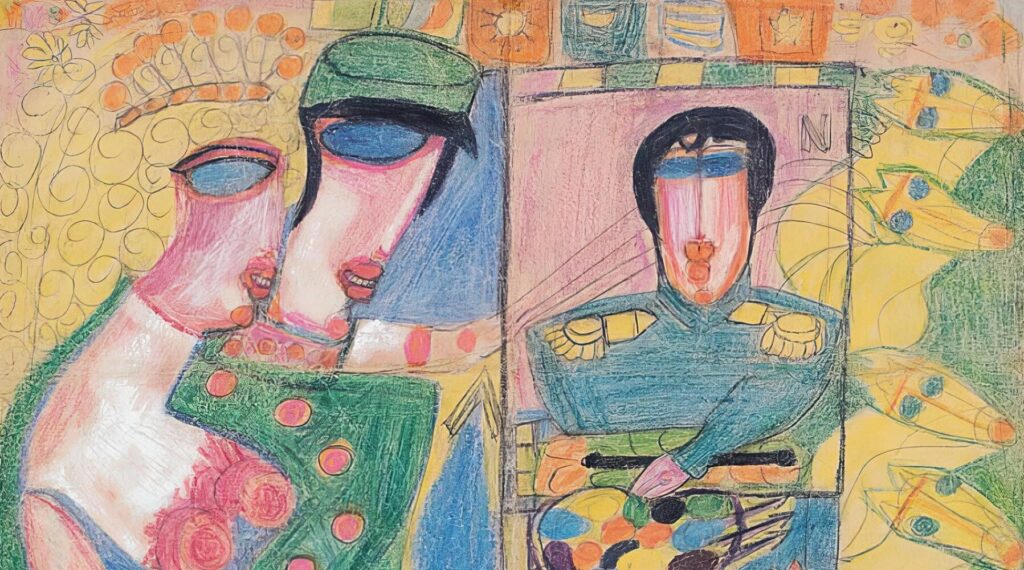

Le opere in mostra, suddivise in sei sezioni, sono esempi perfetti per comprendere questo stile artistico dal linguaggio enigmatico: figure antropomorfe, geografie intime, codici numerici disegni talismani, mappe mentali, templi indiani, architetture barocche, colori contrastanti e così via.

La creatività è un aspetto fondamentale di questi autori, i quali probabilmente hanno trovato nei loro lavori un modo per esprimere il proprio dolore, l’infelicità e l’insoddisfazione della condizione in cui gli versavano: l’isolamento, la reclusione o l’esilio spingono gli artisti a rifugiarsi in un’esplorazione fantastica dell’universo, a reinventare un mondo parallelo, o a evocare spiriti, fantasmi, creature ibride e bestie mostruose che non hanno mai smesso di popolare l’inconscio collettivo.

Le opere si propongono anche come contrapposizione alle anomalie del mondo contemporaneo: guerre, distruzioni, ingiustizie sociali ed economiche, violenza sui minori, immagini di propaganda e di regimi oppressivi. Per questi artisti scindere il legame tra la Storia e la vita privata dell’artista diventa impossibile.

L’art brut, definita dagli anglosassoni outsider art e all’antropologo criminale italiano Cesare Lombroso arte pazesca, ha sempre scosso e fatto discutere in quanto ha messo in discussione non solo le nozioni tradizionali di arte e creazione ma anche quelle di normale e patologico.

Gli artisti di questo particolare genere, testimoni di un altro universo, estranei a movimenti e privi di influenze stilistiche, si tengono, o vengono tenuti, al di fuori della cultura delle belle arti, dei codici e dei luoghi che la costituiscono (scuole, accademie, musei, fiere).

Con le sole bussole della libertà e dell’alterità, raccolgono, accumulano, riempiono, decifrano, scuriscono, distorcono, amplificano, riordinano, costruiscono. Si imbarcano senza filtri in grandi epopee celesti.

Salendo la scala elicoidale, si giunge ai magnifici giardini in cui, nell’Atelier Balthus, nello Studiolo di Ferdinando de’ Medici e nella gipsoteca, sono presentate cinque opere del pittore torinese Guglielmo Castelli. L’artista è stato chiamato a esporre nell’ambito del ciclo Art Club, che dal 2016, curato da Pier Paolo Pancotto, presenta il lavoro di artisti contemporanei internazionali sotto forma di interventi visivi e plastici negli spazi storici di Villa Medici (le logge, i giardini e la gipsoteca).

Castelli si ispira alla letteratura, al teatro e alla storia dell’arte, sviluppando un universo in cui unisce figure umane e animali, frammenti di paesaggio, elementi naturali e scene quotidiane. Con uno stile figurativo in cui aree magmatiche e monocromatiche convivono con soggetti fluidi, allestisce storie in perpetuo movimento, quasi cinematografiche.

Nell’Aterlier Balthus I Believe in The Nights dialoga con Le Jardin des Refusés; nella stanza degli uccelli è allestito Dorofoco. Bonotto for A collection, un arazzo realizzato con plastica riciclati e fili naturali; The mutiny’s space e Buon Vento interagiscono con le statue conservate nella Gipsoteca. Ogni opera sembra contenere un enigma da risolvere percorrendo il viaggio cromatico proposto dall’artista.

Al piano nobile di Villa Medici, dove si trovano gli appartamenti storici del cardinale Ferdinando de’Medici, tre camere adiacenti, la Camera degli Elementi, la Camera delle Muse e la Camera degli Amanti di Giove, è stata allestita l’opera Le Citron (Il limone) dipinta da Édouard Manet nel 1880. La pittura, prestito eccezionale dal Musée d’Orsay, che ha come unico protagonista il limone, agrume iconico del paesaggio mediterraneo, è al centro del programma primaverile di Villa Medici.

Nel XVI secolo, nel vasto giardino della tenuta acquistata nel 1576 da Ferdinando de’ Medici, crescevano, venivano coltivati e lavorati aranci, limoni, melangoli e cedri. In particolare, quest’ultimi, o mala medica, erano apprezzati per le virtù farmacologiche, che alleviavano le febbri e fungevano da antidoto contro i veleni. Oggi, gli agrumi sono rievocati nella volta affrescata della stanza degli uccelli, studio privato di Ferdinando. Tre secoli dopo la nascita dell’agrumeto, Édouard Manet dipinge Il limone.

Il dipinto, dalle dimensioni modeste (14 x 22 cm), è semplice nel soggetto: un limone giallo le cui caratteristiche, il colore acceso, la grana della scorza e l’aderenza alla realtà, sono esaltati dal sobrio piattino nero dove è posizionato. È ritenuta tra le nature morte più significative del pittore, che rivendicava la sua ambizione di diventare il “San Francesco della natura morta”.

La presenza silenziosa del Limone, che sembra fare appello a tutti i sensi, sarà l’occasione per una residenza letteraria della scrittrice e filosofa francese Vinciane Despret, che ad aprile sarà chiamata a lasciarsi ispirare da questo frutto.