Una grande affluenza di visitatori si è recata a Palazzo Braschi il 19 febbraio per vedere in anteprima Il mondo fluttuante. Ukiyoe. Visioni dal Giappone. La mostra porta nella capitale 150 capolavori dell’arte giapponese di epoca Edo, realizzati tra il Seicento e l’Ottocento.

Focus dell’esposizione è l’ukiyoe, letteralmente traducibile come “immagini del mondo fluttuante”, un genere pittorico nato in epoca Edo (1603-1868) che include rotoli da appendere e da srotolare tra le mani, paraventi di grande formato, dipinti a pennello su seta o carta, oltre a stampe realizzate in policromia con matrice in legno su carta. Esso è stato il filone artistico più innovativo del tempo e a livello internazionale, ancora oggi mantiene la sua influenza.

L’ukiyoe è nata come tecnica importata dalla Cina e ha implementato la diffusione di immagini e libri, consentendo la produzione in serie. Questa, a sua volta, ha portato alla nascita di un mercato specifico: tantissimi furono gli artisti e i professionisti, tra pittori, intagliatori, stampatori, calligrafi, che lavoravano in atelier sotto la direzione di un editore, che sosteneva economicamente il progetto, sceglieva artisti e soggetti, e immetteva le opere sul mercato.

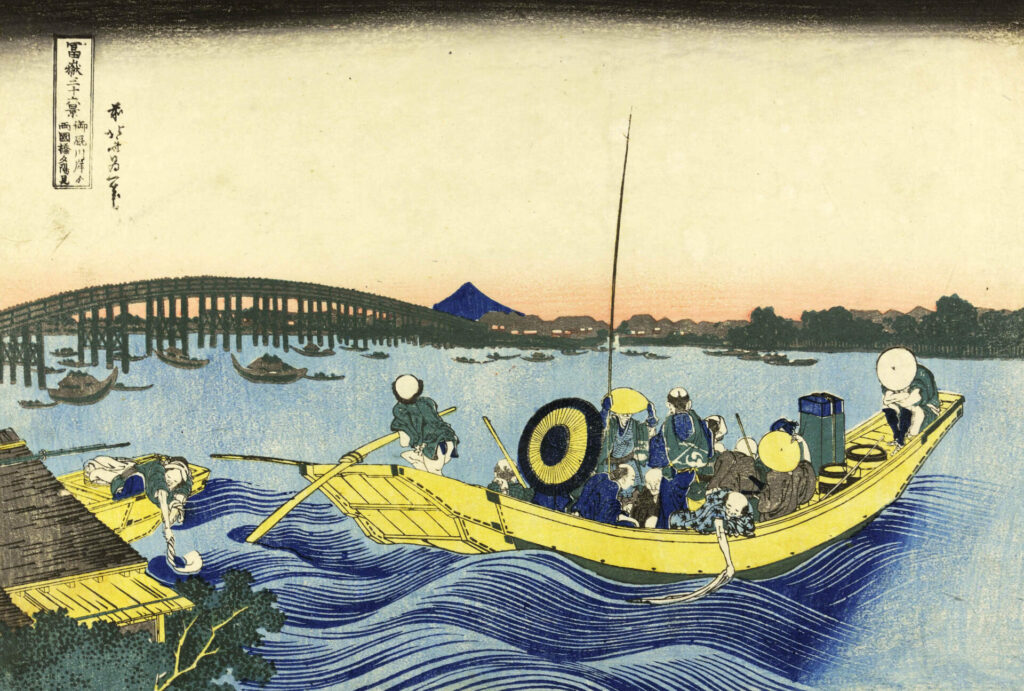

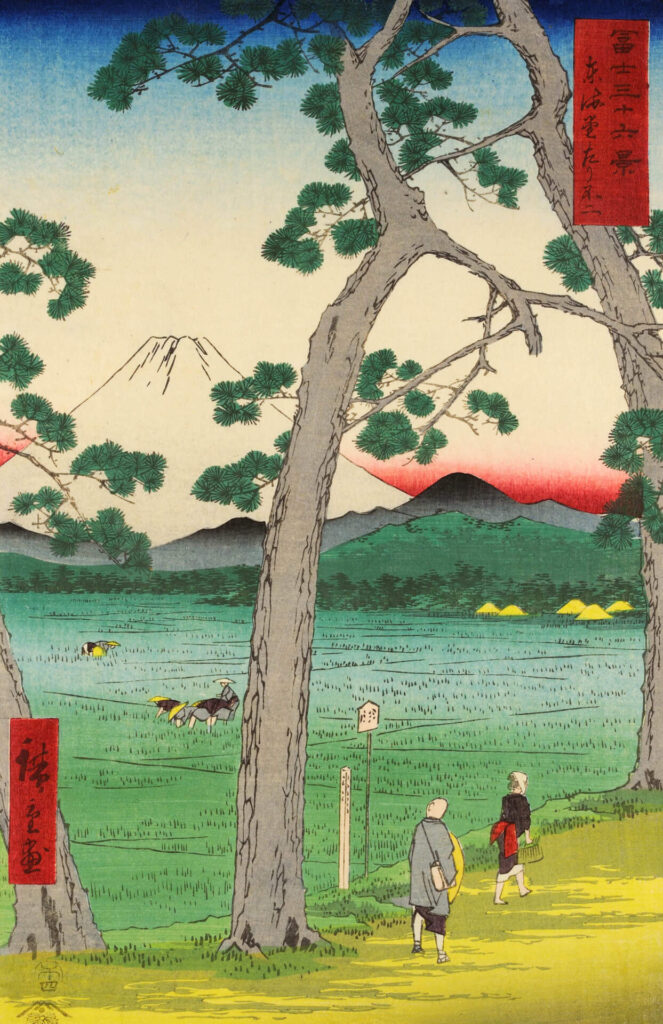

1830-1832, © courtesy of Museo d’Arte Orientale E. Chiossone

Ma l’aspetto maggiormente innovativo introdotto dall’ukiyoe riguarda i soggetti, completamente diversi dalla grande pittura parietale aristocratica al servizio dei potenti e dalle scuole classiche di Kyoto. Nella città di Edo, infatti, a dettare gusti e le mode era la classe cittadina emergente, composta soprattutto di mercanti arricchiti che, pur non avendo potere politico, cominciavano a permettersi il godimento del lusso e di intrattenimenti di ogni genere. Ukiyoe, che fino ad allora era stato inteso nel senso di attaccamento all’illusorio mondo terreno da cui fuggire, secondo l’insegnamento buddhista, prendeva allora un senso opposto di godimento dell’attimo fugace e di tutto ciò che era alla moda. L’ukiyoe è quindi testimonianza della società giapponese del tempo, degli usi e dei costumi, delle mode da indossare, dei luoghi naturali e delle vedute urbane più ricercate.

Ma non solo questo: dietro al racconto di nuove mode e stili di vita, lascia trasparire una raffinatezza culturale testimoniata dalla diffusione delle arti intese come discipline formative dell’individuo colto, in alcuni casi utilizzate come espediente per aggirare la censura del governo che vietava soggetti legati a cortigiane e attori, nascosti da artisti ed editori sotto velati insegnamenti morali e moralistici.

L’esposizione romana, allestita al primo piano del Palazzo Braschi, si snoda in sette sezioni, differenziate anche nei colori delle pareti, consente al pubblico di scoprire i numerosi aspetti del periodo Edo (che prende il nome da quella che, nel 1603, è divenuta la capitale orientale, ovvero l’odierna Tokyo): culturali, estetici, artistici. sociali, politici ed economici.

Procedendo nella visita, ci si trova davanti a una panoramica di circa duecentocinquant’anni sotto il governo militare dei Tokugawa, un lungo periodo di pace segnato da grandi cambiamenti sociali, economici ed artistici che si chiuse con la riapertura forzata del Paese agli scambi con le potenze occidentali a partire dalla metà dell’Ottocento e la Restaurazione Meiji che riportò al centro del potere l’Imperatore.

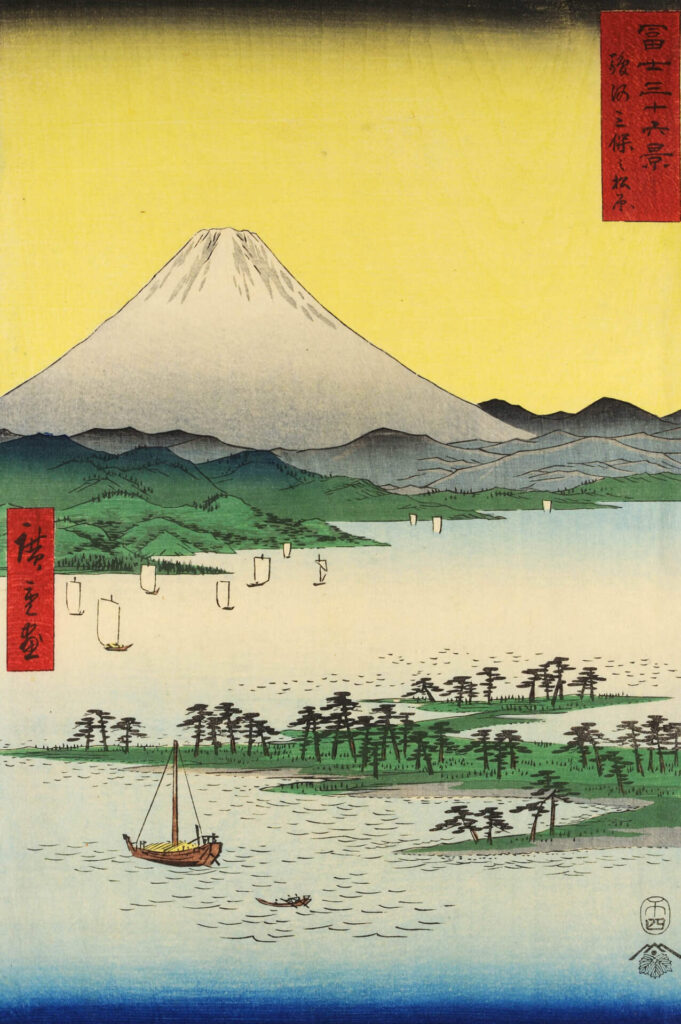

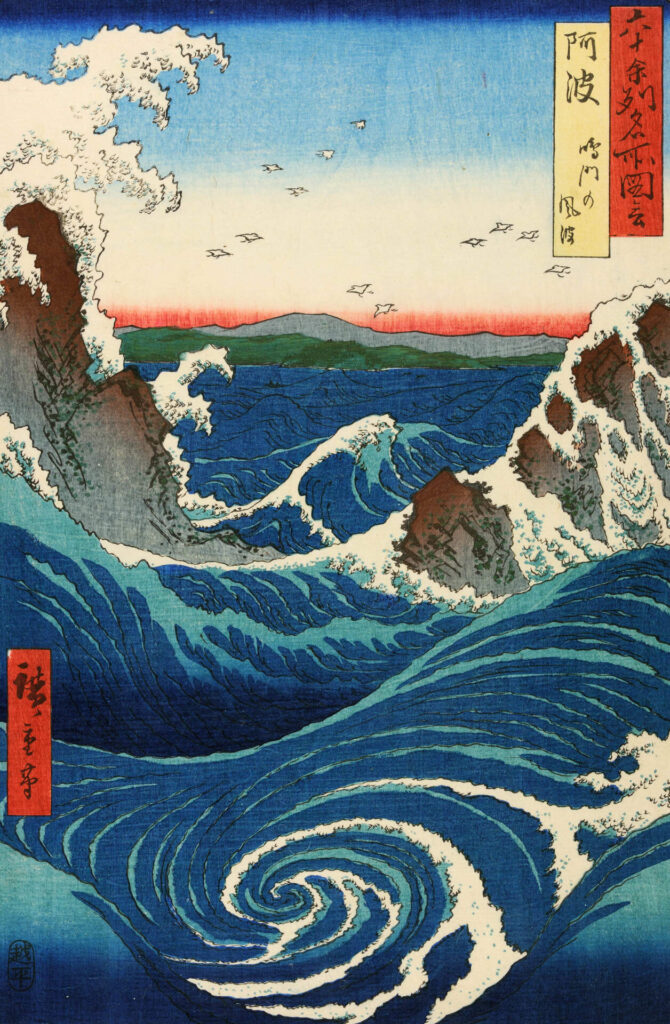

Sono raccontati i più importanti maestri dell’ukiyoe, oltre 30 artisti, a partire dalle prime scuole Seicentesche come la Torii fino ai nomi più noti di Kitagawa Utamaro, Katsushika Hokusai, Tōshusai Sharaku, Keisai Eisen e alla grande scuola Utagawa con Toyokuni, Toyoharu, Hiroshige, Kuniyoshi, Kunisada che rappresentò l’apice e forse anche il dissolvimento del genere quando i tempi stavano ormai cambiando.

La prima sala racconta la bellezza femminile (bijin), soggetto centrale dell’ukiyoe, divenuta veicolo di diffusione non solo di mode e valori nuovi, ma anche di concetti educativi e morali. Le donne di artisti come Utagawa Toyoharu e Kitagawa Utamaro sono raffigurate impegnate in attività artistiche come la pittura, la calligrafia, il gioco da tavolo di strategia, la poesia e la musica, considerate discipline chiave per la formazione di una persona colta.

A collegare questa sala alla seconda, dedicata alla musica, vi è uno spazio in cui un video racconta come si realizzano le opere con la serigrafia. Il tema della musica è approfondito attraverso una selezione di strumenti musicali del tempo, che ritroviamo rappresentati nelle stampe, provenienti dalla collezione di Vincenzo Ragusa e Cristoforo Robecchi.

La terza e la quarta sezione raccontando le arti performative: una, la danza, sia quella ufficiale eseguita sul palcoscenico sulla scia del successo del kabuki (buyō) che quella popolare, eseguita in occasione di festività e festival (matsuri) lungo le vie, come la danza del Leone per il Capodanno; e l’altra il teatro kabuki, nato nel Seicento, le cui locandine contribuirono ai primi sviluppi dell’ukiyoe. La ritrattistica di attori divenne uno dei filoni più richiesti e attraverso le loro figure si diffusero mode e tendenze: artisti come Tōshūsai Sharaku diventarono maestri in quest’ambito. Ma non mancarono anche le vedute dei quartieri del teatro e degli interni dei teatri con gli attori sul palco e il tutto esaurito di pubblico: in particolare Okumura Masanobu fu il primo a introdurre la prospettiva lineare in questo ambito, fino a quel momento assente nella pittura orientale, per restituire la tridimensionalità dello spazio in modo attraente e all’avanguardia per il tempo.

La quinta sala è dedicata al lusso e alla seduzione dei quartieri di piacere, sviluppatisi appena fuori città, dove, una volta varcato il portone, non valevano più le regole shogunali ma quelle della moda, della attrazione e dell’eleganza che le cortigiane contribuivano a costruire grazie anche alle finanze dei ricchi clienti. Gli interni delle case da tè, lo struscio lungo la via centrale del quartiere di Yoshiwara a Edo, ma anche la quotidianità della vita di queste donne dei sogni erano i soggetti di grandi maestri come Utagawa Toyokuni, Kitagawa Utamaro, Katsushika Hokusa, Chōbunsai Eishi, Keisai Eisen, e tanti altri. Immaginario arricchito per il pubblico attraverso la presentazione di un prezioso soprakimono (uchikake) imbottito color indaco e ricamato in fili d’oro e colorati dalla collezione del Conte di Bardi, alcuni ventagli e accessori come i portatabacco (inrō) e lo specchio da toletta tutti provenienti dalle collezioni del Museo delle Civiltà di Roma.

La sesta sezione è riservata all’intrattenimento, i giochi e i passatempi in cui si coglie di nuovo il ritratto di una società scandita da attività stagionali all’aperto, passeggiate tra i fiori di ciliegio, sotto gli aceri, per raccogliere i cachi o le conchiglie, ma anche da festival e intrattenimenti serali, passatempi come gare o intrattenimenti con giocattoli e animali domestici. Lavori come quelli di Utagawa Toyohiro, di Utamaro, ma anche di Kuniyoshi, che dedicò intere serie di stampe al divertimento (giga), come ritratti in forma di graffiti, caricature e composizioni arcimboldesche, scene di giocoleria e acrobazia, esplorano in modo unico il godimento di un periodo di pace.

Particolarmente importante nell’ukiyoe è la rappresentazione di località celebri dentro la città e di vedute naturali e architettoniche di tutte le province del Giappone. Le ultime due sezioni rappresentano un viaggio lungo il Giappone partendo da Edo e dai suoi scorci, per intraprendere, attraversando il Ponte di Nihonbashi (Ponte del Giappone), considerato il “chilometro zero”, un tragitto fino alla capitale imperiale di Kyoto. Guardando alla prospettiva adottata per realizzare scorci di strade, infilate di negozi, interni di ristoranti che dominano le opere di Eirin e Hiroshige, ad esempio, soprattutto nella prima metà dell’Ottocento, si può evincere l’influenza che le vedute europee, importate dalla prima metà del Settecento, ebbero sul filone artistico giapponese.

Il percorso espositivo permette di percepire quello che era il viaggio attraverso le montagne lungo il Kisokaidō e lungo il mare sul Tōkaidō, per chi si spostava dalle province a Edo, con scenari naturali e vedute del Fuji da diverse angolazioni, più o meno note, del territorio giapponese. È a questa sezione che appartengono i capolavori come la Grande Onda di Kanagawa parte delle Trentasei vedute del Monte Fuji di Katsushika Hokusai, e i tre trittici di Utagawa Hiroshige dedicati ai “Tre Bianchi”, quello della neve, quello della luna e quello dei fiori di ciliegio qui sostituito dalla schiuma delle onde, con le località di Kiso, Kanazawa e Naruto.

Tra gli artisti in esposizione, spiccano due nomi occidentali: lo scultore Vincenzo Ragusa e l’incisore Edoardo Chiossone, che furono invitati dal governo giapponese Meiji di fine Ottocento come formatori e specialisti nei primi istituti di grafica e arte. Essi furono figure-chiave nello sviluppo delle prime professioni artistiche di stampo occidentale, insieme ad Antonio Fontanesi per la pittura e Giovanni Vincenzo Cappelletti per l’architettura. La conoscenza profonda del Giappone nei lunghi anni di permanenza permise loro di diventare anche collezionisti, formando due tra i più importanti nuclei di arte orientale in Italia, oggi conservati presso il Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone di Genova e al Museo delle Civiltà di Roma.

Tōshūsai Sharaku, L’attore Tanimura Torazo nel ruolo di Washizuka Happeiji, dal dramma Koinyōbō somewake tazuna, 1794, © courtesy of Museo d’Arte Orientale E. Chiossone

In mostra la presenza italiana in Giappone di fine Ottocento e l’affascinante aspetto del collezionismo orientale in Italia sono anche testimoniati da alcuni pezzi appartenenti al Museo delle Civiltà di Roma, acquisiti da Luigi Pigorini e appartenuti al primo Console italiano in Giappone Cristoforo Robecchi e al conte Enrico di Borbone, conte di Bardi, gran parte della cui collezione è oggi al Museo d’Arte Orientale di Venezia.

L’esposizione, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, coprodotta e organizzata dalla Sovrintendenza Capitolina e da MondoMostre, con il supporto di Zètema Progetto Cultura, curata da Rossella Menegazzo, con la collaborazione del Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone di Genova Museo delle Civiltà di Roma, sarà aperta al pubblico fino al 23 giugno.