Il 16 gennaio presso il MLAC – Museo Laboratorio di Arte Contemporanea dell’Università Sapienza di Roma ha aperto la mostra Martha Rocher: ritratti d’artista, nell’ambito del PRIN 2020 – La fotografia femminista italiana. Curata da Elisa Genovesi e Raffaella Perna e in collaborazione con Ingrid Ranalli e Giulia Ricozzi, la mostra indaga e ripercorre il percorso creativo della fotografa di origini austriache dalla seconda metà degli anni Cinquanta ai primi Sessanta.

Nel corso di questo decennio Martha Rocher (Vienna, 1920 – Milano 1990) vive e frequenta il fervido panorama artistico europeo viaggiando tra Milano, Parigi e Venezia, ed entrando in contatto con le principali personalità delle avanguardie storiche e con gli artisti più innovativi del secolo scorso. I suoi scatti permettono allo spettatore di dare un volto a questi grandi nomi e di immergersi in scenari quasi cinematografici.

Le fotografie di Rocher narrano anche i luoghi del mondo dell’arte, dalla Biennale di Venezia, alla Galleria Iris Clert di Parigi, al bar Jamaica di Milano. La fotografia di Martha Rocher è intima e colloquiale: è possibile contemplare Yves Klein nel suo studio accanto alle sue Antropometrie, vedere Alberto Giacometti e Max Ernst seduti tranquillamente al tavolino di un caffè, o partecipare virtualmente all’inaugurazione di una mostra di (e con) Emilio Scanavino alla Galleria del Cavallino di Venezia. Rocher ritrae anche gli spazi, fornendo un racconto dell’atmosfera dell’epoca a tutto tondo: due signore osservano la scultura di Arturo Martini nella sua sala alla Biennale di Venezia ed Emilio Vedova guida una barca tra i canali della città. La passeggiata nella mostra viene costellata di stimoli e storie, come la foto che ritrae Le Festin di Meret Oppenheim durante l’esposizione parigina E.R.O.S.-Exposition inteRnatiOnale du Surréalisme del 1959.

La mostra ospita inoltre quattro teche tematiche, che ripercorrono altri aspetti della fotografia di Martha Rocher: due teche sono dedicate alla città di Parigi. Con uno sguardo a tratti modernista, a tratti ironico, la fotografa coglie la vita di tutti i giorni, non tralasciando alcuni aspetti perturbanti della vita artistica (e non) della capitale francese. Maschere inquietanti, ma anche un operaio che aggiusta un cornicione, abitano la Parigi vista da Rocher. Una teca presenta invece fotografie di carattere privato, che ritraggono le persone care all’autrice, provenienti dall’archivio di famiglia.

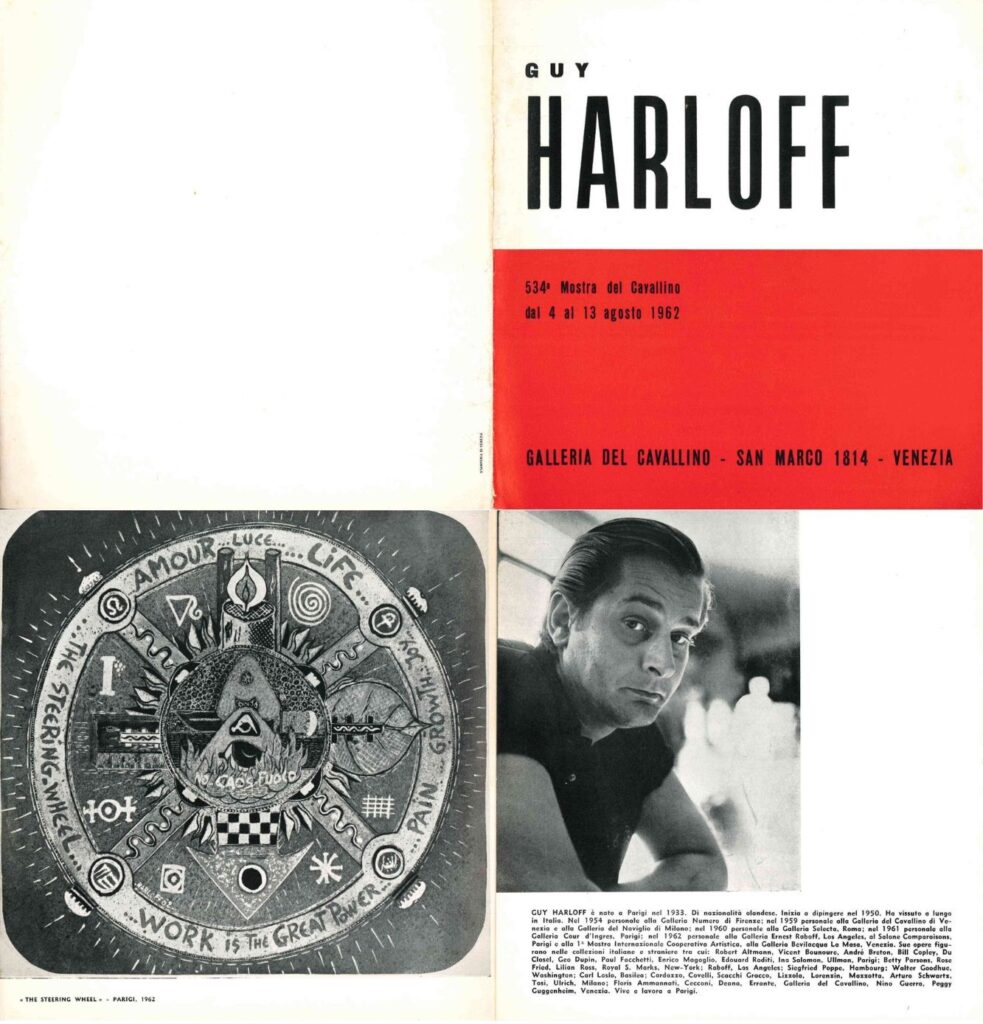

L’ultima teca è invece dedicata a materiale d’archivio ed editoriale che tenta di tracciare una documentazione scientifica dell’attività di Rocher nel suo tempo e del rapporto duraturo che ha saputo stabilire con alcune autrici e autori il cui lavoro ha documentato a più riprese. Esemplari di ciò sono il catalogo della mostra personale di Guy Harloff alla Galleria del Cavallino nell’agosto del 1962 con la rispettiva fotografia dell’artista scattata dalla fotografa; oppure provini del 1955 che ritraggono un giovanissimo – e squattrinato – Hundertwasser con alcune sue tele, posti in dialogo con uno scatto che lo ritrae, ormai affermato, alla Biennale di Venezia del 1962, mentre parla con Pierre Restany, e con una cartolina inviata a Rocher dall’artista austriaco in viaggio nelle isole Cook, nel 1976.

Il lavoro di ricostruzione storica e biografica ha impegnato le curatrici a causa del “cono d’ombra” caduto sull’opera di Rocher. Parallelamente alla selezione delle stampe realizzate da Rocher già in collezione, sprovviste di informazioni riguardanti luogo e data dello scatto, si è condotto un lavoro sui negativi, per tentare di rintracciare più informazioni possibili sui rapporti d’amicizia e collaborazione della fotografa.

Anche il materiale d’archivio, i cataloghi e i pieghevoli presenti nella collezione, hanno opposto un altro ostacolo alla ricostruzione storica a causa della mancanza della consuetudine, all’epoca, di riportare i crediti fotografici. Risalire a quali dei cataloghi raccolti dalla fotografa presentassero le sue foto ha rappresentato una parte importante del lavoro sui negativi visionati più e più volte, alla ricerca dei soggetti e degli scatti pubblicati.

Il lavoro di ricerca e di riscontro richiesto dalla preparazione di questa mostra permette allo spettatore di riflettere sulle dinamiche di esclusione operate da un contesto socio-culturale sessista e afferma la “necessità di ridefinire e allargare il canone della storia della fotografia”. Queste istanze sono infatti alla base del PRIN 2020 – La fotografia femminista italiana, progetto di ricerca condotto dall’Università di Bologna, dall’Università di Parma e da Sapienza Università di Roma, in collaborazione con l’Università Roma Tre.

La mostra riconosce un processo generativo della fotografia di Rocher simile a quello dei fotografi della sua stessa generazione: basandosi sui rapporti personali con artisti e galleristi, la fotografa ha conosciuto profondamente e frequentato l’avanguardia artistica alla pari dei suoi colleghi uomini. Quello che manca è quindi il riconoscimento di tale processo dalla storiografia di sistema. Visitabile fino al 18 febbraio, la mostra si pone tale obbiettivo, per valorizzare e diffondere il lavoro di Rocher e permettere che non venga dimenticato.

Martha Rocher: ritratti d’artista

dal 16 gennaio al18 febbraio 2024

MLAC – Museo Laboratorio di Arte Contemporanea – Città Universitaria, Sapienza Università di Roma, Palazzo del Rettorato, Piazzale Aldo Moro 5, Roma

info: museolaboratorioartecontemporanea.it