È stata inaugurata la stagione espositiva 2017 del Madre di Napoli con un trittico di mostre che afferma ancora una volta la centralità del museo partenopeo all’interno del panorama italiano delle istituzioni d’arte contemporanea. A è stato affidato il compito di abitare il museo nei prossimi sei mesi attraverso tre linee estetiche sensibilmente differenti e internazionalmente riconosciute.

La mostra di Wade Guyton (Hammond, Indiana, 1972), curata da Andrea Viliani, è l’esito di un periodo di residenza dell’artista e del suo team nella città di Napoli, ed è stata prodotta all’interno delle sale del terzo piano che per l’occasione sono state trasformate in un atelier-laboratorio. L’impressione è che Guyton abbia approfondito in quei giorni la conoscenza della città e ne abbia catturato alcuni dettagli, decidendo poi di costruire un personalissimo archivio di immagini che non è solo resoconto fotografico dell’esperienza. Il suo modus operandi è contraddistinto dall’utilizzo di grandi stampanti a getto d’inchiostro messe a dura prova da materiali di supporto ostili (grandi tele di lino), o comunque poco adatti. Il suo è un continuo interrogare le potenzialità di una tecnica di stampa, ingaggiando l’errore, l’imperfezione, la frattura e la disconnessione visiva come elementi portanti di un’estetica del visivo legata a filo doppio anche con le logiche meccaniche e seriali di matrice warholiana. Il tutto, però, traslato con codici di lettura che fanno di Guyton uno sperimentatore di una tecnica, ma soprattutto un investigatore dell’immagine contemporanea e dei suoi effetti. Qui ha adattato il contesto alla sua modalità operativa. È come se l’artista avesse trasferito all’interno del Madre, dal suo dispositivo statunitense, una serie di files che però nel tragitto hanno riportato modificazioni strutturali e di risoluzione. La filiera delle sale al terzo piano del museo sembra la successione di cartelle contenenti immagini ancora riconoscibili (il Vesuvio, i vicoli di Napoli, piatti di pesce fresco, il bugnato del Gesù Nuovo ecc.) e altre che invece hanno perso la loro leggibilità, prestandosi a quel rimbalzo tra figurazione e astrazione sempre costante nel discorso portato avanti da Guyton negli anni. Inoltre, in alcune sale/cartelle troviamo anche i files di esecuzione dei programmi di visualizzazione usati, ovvero tutti gli strumenti di lavoro che l’artista ha deciso di allestire insieme alle opere (stampanti, casse, supporti, involucri in feltro ecc.) a testimonianza di quanto consideri essenziale la dimensione laboratoriale dell’esperienza, che emerge predominante anche nella scelta di sublimare su tela gli ambienti di lavoro, le sale del museo, come se il processo creativo e il contesto fossero il tema stesso, o uno dei temi più importanti, della sua ricerca. Non solo un reportage fotografico sui generis, quindi, ma anche la volontà di estendere lo sguardo all’identità visiva napoletana in ambito digitale. Perciò un trittico sciolto è dedicato al quotidiano “Il Mattino”, che se da un lato recupera ancora un’esperienza warholiana, quel “Fate Presto” che ha emozionato all’indomani del terremoto del 1980, dall’altro si pone come continuazione – si veda la serie dei The New York Times Paintings – di una sperimentazione sull’impatto di certe immagini sul web. Il titolo della mostra assume lo slogan, che campeggia sulla prima pagina de “Il Mattino” che inaugura il percorso espositivo, di un noto marchio di fast food recentemente aperto a Napoli.

La mostra di Wade Guyton (Hammond, Indiana, 1972), curata da Andrea Viliani, è l’esito di un periodo di residenza dell’artista e del suo team nella città di Napoli, ed è stata prodotta all’interno delle sale del terzo piano che per l’occasione sono state trasformate in un atelier-laboratorio. L’impressione è che Guyton abbia approfondito in quei giorni la conoscenza della città e ne abbia catturato alcuni dettagli, decidendo poi di costruire un personalissimo archivio di immagini che non è solo resoconto fotografico dell’esperienza. Il suo modus operandi è contraddistinto dall’utilizzo di grandi stampanti a getto d’inchiostro messe a dura prova da materiali di supporto ostili (grandi tele di lino), o comunque poco adatti. Il suo è un continuo interrogare le potenzialità di una tecnica di stampa, ingaggiando l’errore, l’imperfezione, la frattura e la disconnessione visiva come elementi portanti di un’estetica del visivo legata a filo doppio anche con le logiche meccaniche e seriali di matrice warholiana. Il tutto, però, traslato con codici di lettura che fanno di Guyton uno sperimentatore di una tecnica, ma soprattutto un investigatore dell’immagine contemporanea e dei suoi effetti. Qui ha adattato il contesto alla sua modalità operativa. È come se l’artista avesse trasferito all’interno del Madre, dal suo dispositivo statunitense, una serie di files che però nel tragitto hanno riportato modificazioni strutturali e di risoluzione. La filiera delle sale al terzo piano del museo sembra la successione di cartelle contenenti immagini ancora riconoscibili (il Vesuvio, i vicoli di Napoli, piatti di pesce fresco, il bugnato del Gesù Nuovo ecc.) e altre che invece hanno perso la loro leggibilità, prestandosi a quel rimbalzo tra figurazione e astrazione sempre costante nel discorso portato avanti da Guyton negli anni. Inoltre, in alcune sale/cartelle troviamo anche i files di esecuzione dei programmi di visualizzazione usati, ovvero tutti gli strumenti di lavoro che l’artista ha deciso di allestire insieme alle opere (stampanti, casse, supporti, involucri in feltro ecc.) a testimonianza di quanto consideri essenziale la dimensione laboratoriale dell’esperienza, che emerge predominante anche nella scelta di sublimare su tela gli ambienti di lavoro, le sale del museo, come se il processo creativo e il contesto fossero il tema stesso, o uno dei temi più importanti, della sua ricerca. Non solo un reportage fotografico sui generis, quindi, ma anche la volontà di estendere lo sguardo all’identità visiva napoletana in ambito digitale. Perciò un trittico sciolto è dedicato al quotidiano “Il Mattino”, che se da un lato recupera ancora un’esperienza warholiana, quel “Fate Presto” che ha emozionato all’indomani del terremoto del 1980, dall’altro si pone come continuazione – si veda la serie dei The New York Times Paintings – di una sperimentazione sull’impatto di certe immagini sul web. Il titolo della mostra assume lo slogan, che campeggia sulla prima pagina de “Il Mattino” che inaugura il percorso espositivo, di un noto marchio di fast food recentemente aperto a Napoli.

Wade Guyton. SIAMO ARRIVATI (15 maggio – 11 settembre 2017)

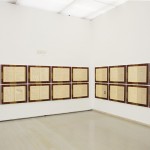

La grande sala Re_Pubblica al piano terra accoglie English for foreigners, la prima mostra personale in una istituzione pubblica italiana di Stephen Prina (Galesburg, Illinois, 1954), a cura di Andrea Viliani. L’esposizione, pensata appositamente per il MADRE, racconta di un’esperienza dalle tinte autobiografiche che l’artista americano recupera, traduce con il suo personale linguaggio espressivo e mette a disposizione di una collettività, quella napoletana (e italiana più in generale), che è in grado più di altre di percepirne l’essenza. Lo starting point è rappresentato dalla storia di Pietro Prina, suo padre, che si trasferisce dal Piemonte agli Stati Uniti negli anni in cui il Fascismo cominciava a imbavagliare il popolo italiano. Il titolo della mostra fa riferimento al testo che papà Prina utilizzò per imparare la lingua del suo nuovo paese, simbolo di una trasformazione che lo indusse ad americanizzare il proprio nome e le proprie abitudini. Stephen Prina lo eredita insieme a una serie di oggetti e segni che lo autorizzano a diventare l’autore, attraverso la sua mostra, di una narrazione intima che pare nutrirsi di memoria e autobiografismo à la Pavese, riferimento costante dello stesso artista in questa occasione. Apre il libro e ne stampa le pagine, invita lo spettatore a seguire i passi del padre attraverso la successione di immagini didascaliche che si ripetono in senso circolare sulle pareti bianche, sfociando in una fotografia di Canischio, paese d’origine di Pietro/Pete, scattata dal fratello e trasferita su una grande tela allestita in fondo alla sala. La mostra si regge su un ritmo cadenzato di rimandi e ricordi: la stoffa che fodera i materiali di allestimento riporta la scritta “Pete’s Meat Can’t Beat”, motto del negozio di alimentari del padre negli Usa; la copia di “San Giuseppe Falegname” di Georges De La Tour che Stephen Prina aveva provato a riprodurre all’età di tredici anni e di cui propone anche un focus sul particolare dei trucioli che l’artista americano posiziona delicatamente, su un tavolo, al centro dell’esposizione. Un’installazione sonora tratteggia l’atmosfera diffondendo musiche e canzoni tipiche dell’Italia della prima metà del Novecento, tutte rigorosamente suonate, cantate e in alcuni casi reinterpretate da Stephen Prina, composizioni che hanno segnato in qualche modo la storia dei Prina e che richiamano ancora una volta l’esperienza del padre, clarinettista in Piemonte prima della partenza per gli Stati Uniti. La mostra parla il linguaggio della storia attraverso gli occhi di Stephen Prina e fa emergere quella tendenza al recupero del passato, seppur in chiave post-concettuale, come esigenza di raccontarsi e raccontare il presente dell’arte.

La grande sala Re_Pubblica al piano terra accoglie English for foreigners, la prima mostra personale in una istituzione pubblica italiana di Stephen Prina (Galesburg, Illinois, 1954), a cura di Andrea Viliani. L’esposizione, pensata appositamente per il MADRE, racconta di un’esperienza dalle tinte autobiografiche che l’artista americano recupera, traduce con il suo personale linguaggio espressivo e mette a disposizione di una collettività, quella napoletana (e italiana più in generale), che è in grado più di altre di percepirne l’essenza. Lo starting point è rappresentato dalla storia di Pietro Prina, suo padre, che si trasferisce dal Piemonte agli Stati Uniti negli anni in cui il Fascismo cominciava a imbavagliare il popolo italiano. Il titolo della mostra fa riferimento al testo che papà Prina utilizzò per imparare la lingua del suo nuovo paese, simbolo di una trasformazione che lo indusse ad americanizzare il proprio nome e le proprie abitudini. Stephen Prina lo eredita insieme a una serie di oggetti e segni che lo autorizzano a diventare l’autore, attraverso la sua mostra, di una narrazione intima che pare nutrirsi di memoria e autobiografismo à la Pavese, riferimento costante dello stesso artista in questa occasione. Apre il libro e ne stampa le pagine, invita lo spettatore a seguire i passi del padre attraverso la successione di immagini didascaliche che si ripetono in senso circolare sulle pareti bianche, sfociando in una fotografia di Canischio, paese d’origine di Pietro/Pete, scattata dal fratello e trasferita su una grande tela allestita in fondo alla sala. La mostra si regge su un ritmo cadenzato di rimandi e ricordi: la stoffa che fodera i materiali di allestimento riporta la scritta “Pete’s Meat Can’t Beat”, motto del negozio di alimentari del padre negli Usa; la copia di “San Giuseppe Falegname” di Georges De La Tour che Stephen Prina aveva provato a riprodurre all’età di tredici anni e di cui propone anche un focus sul particolare dei trucioli che l’artista americano posiziona delicatamente, su un tavolo, al centro dell’esposizione. Un’installazione sonora tratteggia l’atmosfera diffondendo musiche e canzoni tipiche dell’Italia della prima metà del Novecento, tutte rigorosamente suonate, cantate e in alcuni casi reinterpretate da Stephen Prina, composizioni che hanno segnato in qualche modo la storia dei Prina e che richiamano ancora una volta l’esperienza del padre, clarinettista in Piemonte prima della partenza per gli Stati Uniti. La mostra parla il linguaggio della storia attraverso gli occhi di Stephen Prina e fa emergere quella tendenza al recupero del passato, seppur in chiave post-concettuale, come esigenza di raccontarsi e raccontare il presente dell’arte.

Stephen Prina. ENGLISH FOR FOREIGNERS (15 maggio – 16 ottobre 2017)

Tra i più enigmatici della scena internazionale, protagonista di un diverso padiglione italiano alla Biennale di Venezia 2017, Roberto Cuoghi approda a Napoli con PERLA POLLINA, 1996-2016, una grande retrospettiva curata da Andrea Bellini, direttore del CAC di Ginevra, prima sede del tour espositivo che toccherà anche il Koelnischer Kunstverein di Colonia. La mostra al MADRE, co-curata da Andrea Viliani, è l’unica tappa italiana del progetto e si dispiega negli spazi della project room, del mezzanino e delle prime otto sale del secondo piano attraverso una settantina di opere che ripercorrono circa vent’anni di attività. Famoso per le prove fisiche estreme che hanno – afferma l’artista – preparato il corpo alle opere e non fatto del corpo o dei gesti l’opera, Cuoghi si presenta attraverso i suoi artefatti come instancabile sperimentatore di tecniche che non conosce, un nuotatore kafkiano ossessionato dal caso e dalla Storia. Veste i panni di un provocatore, di reazioni chimiche tra materiali e di curiosità, sdegno e ammirazione tra chi osserva le sue opere. La mostra non segue una linea del tempo, ma si articola per universi di senso all’interno dei quali emergono le misteriose suggestioni di Cuoghi su tematiche e tecniche. Estrae la sorpresa da processi di metamorfosi intesi come atto di conoscenza, un po’ come Arcimboldo per Barthes, sovvertendo le classificazioni abituali con operazioni audaci. La sua traiettoria operativa spazia senza un ordine preciso dal disegno alla pittura, dalla scultura all’installazione, dalla fotografia al video e alla musica. Il suo tramutarsi in un uomo di sessant’anni all’età di venticinque e il suo indossare lenti con prismi di vetro che gli ribaltavano la vista hanno inaugurato uno studio sui concetti di identità e trasformazione, presi violentemente a graffi con unghie lunghe quasi quanto i suoi estenuanti periodi di studio e sperimentazione. Ritratti e autoritratti sfigurati, modificati, diversificati nelle tecniche e nelle interpretazioni popolano le sale del secondo piano del museo insieme alla serie di disegni de Il Coccodeista, risultato del suo vedere per cinque giorni il mondo da un’altra, impossibile, prospettiva. Le mappe sono invece l’esito del suo studio sull’errore e la stratificazione: la sovrapposizione di diversi strati di vetro restituisce la silhouette disegnata a memoria di alcuni paesi in cui i diritti civili vengono quotidianamente minacciati. Grande spazio è dedicato allo studio sulla scultura e sulle proprietà trasformative dei materiali impiegati nei lavori che appartengono alle serie “Pazuzu” e “Putiferio”. Nel primo caso l’artista dissemina il museo di statue, sculture e disegni raffiguranti le sue diverse interpretazioni del demone che nella mitologia babilonese è un malvagio re degli spiriti del vento, ma che l’artista trasforma in talismano dai poteri apotropaici, in quello che sembra essere un totemismo à la Lévi-Strauss, un processo/fenomeno che partecipa della conoscenza e risponde a esigenze di ordine intellettuale (artistico). Nel secondo caso rifabbrica in ceramica una stirpe di granchi scomparsi dall’isola di Hydra, attraverso l’utilizzo di un sistema di stampa 3D combinato con l’argilla e un processo di cottura e raffreddamento che li definisce e li colora anche grazie all’impiego e alla reazione di elementi diversissimi tra loro come vitamine, farmaci scaduti, sostanze chimiche, ossidanti, segatura, polistirolo, popcorn e altro. La mostra fa il punto sulla carriera di un artista di cui intriga la capacità mitopoietica e, di più, la volontà di maneggiare l’insolito, di camminare sul crinale scivoloso della sperimentazione, di “perdere il senso della proporzione”.

Tra i più enigmatici della scena internazionale, protagonista di un diverso padiglione italiano alla Biennale di Venezia 2017, Roberto Cuoghi approda a Napoli con PERLA POLLINA, 1996-2016, una grande retrospettiva curata da Andrea Bellini, direttore del CAC di Ginevra, prima sede del tour espositivo che toccherà anche il Koelnischer Kunstverein di Colonia. La mostra al MADRE, co-curata da Andrea Viliani, è l’unica tappa italiana del progetto e si dispiega negli spazi della project room, del mezzanino e delle prime otto sale del secondo piano attraverso una settantina di opere che ripercorrono circa vent’anni di attività. Famoso per le prove fisiche estreme che hanno – afferma l’artista – preparato il corpo alle opere e non fatto del corpo o dei gesti l’opera, Cuoghi si presenta attraverso i suoi artefatti come instancabile sperimentatore di tecniche che non conosce, un nuotatore kafkiano ossessionato dal caso e dalla Storia. Veste i panni di un provocatore, di reazioni chimiche tra materiali e di curiosità, sdegno e ammirazione tra chi osserva le sue opere. La mostra non segue una linea del tempo, ma si articola per universi di senso all’interno dei quali emergono le misteriose suggestioni di Cuoghi su tematiche e tecniche. Estrae la sorpresa da processi di metamorfosi intesi come atto di conoscenza, un po’ come Arcimboldo per Barthes, sovvertendo le classificazioni abituali con operazioni audaci. La sua traiettoria operativa spazia senza un ordine preciso dal disegno alla pittura, dalla scultura all’installazione, dalla fotografia al video e alla musica. Il suo tramutarsi in un uomo di sessant’anni all’età di venticinque e il suo indossare lenti con prismi di vetro che gli ribaltavano la vista hanno inaugurato uno studio sui concetti di identità e trasformazione, presi violentemente a graffi con unghie lunghe quasi quanto i suoi estenuanti periodi di studio e sperimentazione. Ritratti e autoritratti sfigurati, modificati, diversificati nelle tecniche e nelle interpretazioni popolano le sale del secondo piano del museo insieme alla serie di disegni de Il Coccodeista, risultato del suo vedere per cinque giorni il mondo da un’altra, impossibile, prospettiva. Le mappe sono invece l’esito del suo studio sull’errore e la stratificazione: la sovrapposizione di diversi strati di vetro restituisce la silhouette disegnata a memoria di alcuni paesi in cui i diritti civili vengono quotidianamente minacciati. Grande spazio è dedicato allo studio sulla scultura e sulle proprietà trasformative dei materiali impiegati nei lavori che appartengono alle serie “Pazuzu” e “Putiferio”. Nel primo caso l’artista dissemina il museo di statue, sculture e disegni raffiguranti le sue diverse interpretazioni del demone che nella mitologia babilonese è un malvagio re degli spiriti del vento, ma che l’artista trasforma in talismano dai poteri apotropaici, in quello che sembra essere un totemismo à la Lévi-Strauss, un processo/fenomeno che partecipa della conoscenza e risponde a esigenze di ordine intellettuale (artistico). Nel secondo caso rifabbrica in ceramica una stirpe di granchi scomparsi dall’isola di Hydra, attraverso l’utilizzo di un sistema di stampa 3D combinato con l’argilla e un processo di cottura e raffreddamento che li definisce e li colora anche grazie all’impiego e alla reazione di elementi diversissimi tra loro come vitamine, farmaci scaduti, sostanze chimiche, ossidanti, segatura, polistirolo, popcorn e altro. La mostra fa il punto sulla carriera di un artista di cui intriga la capacità mitopoietica e, di più, la volontà di maneggiare l’insolito, di camminare sul crinale scivoloso della sperimentazione, di “perdere il senso della proporzione”.

Roberto Cuoghi. PERLA POLLINA, 1996-2016 (27 maggio – 18 settembre 2017)

Info: www.madrenapoli.it