Ricerca il dono dell’invisibilità perché preferisce l’essere all’apparire, il fare al dire. Spiega che la vocazione è qualcosa da capire prima e da realizzare poi, che sensibili alla filantropia si nasce, per predisposizione genetica, ma filantropi si diventa. Questi sono alcuni dei pensieri di Isabella Seràgnoli, un marziano che vive dalle parti di Bologna, espressi durante la Lectio magistralis tenuta all’università di Bologna in occasione del conferimento della laurea honoris causa. (Lezione che pubblichiamo integralmente di seguito)

Conoscevo di fama Isabella Seràgnoli perché è un cavaliere del lavoro e un’imprenditrice molto nota nella business community. Ma non l’ho mai incontrata e, ammetto, disconoscevo i pensieri, le opere e le molte omissioni che caratterizzano la sua biografia. Così ho studiato e visionato, anzi per dirla meglio, ispezionato la sua ultima creatura, vale a dire il Mast, acronimo non banale perché è la sintesi efficace di un intero progetto: Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia. Per capire il Mast però non si può non partire che da lei, che potrà anche perseguire con tutte le sue forze l’understatement, l’essere all’apparire, ma alla fine dietro ogni grande storia c’è sempre un grande uomo, che in questo caso è donna.

Dunque io parto da qui, da Isabella Seràgnoli da Bologna. E indico subito la città in cui è nata e vive non per vezzo ma perché mai come in questo caso il genius loci risulta essere una componente decisiva. Isabella è forse la sintesi umana più riuscita delle caratteristiche tipiche dell’Emilia e segnatamente di Bologna. È un’imprenditrice di successo (e non un’ereditiera, perché ha fatto molto di più di quello che ha trovato) che alla ricerca del profitto e della prosperità delle sue aziende ha sommato, ponendoli sullo stesso livello, valori come l’etica della produzione, il benessere dei suoi dipendenti, la solidarietà, l’attenzione verso il territorio e la cultura. E lo ha fatto con l’efficacia, la determinazione e la sobrietà tipica degli emiliani migliori. Doti purtroppo non molto diffuse nell’Italia di oggi e che per questo mi fanno vedere lei un po’ come un marziano.

Conta lo spirito del luogo, certo. Ma anche le persone hanno il loro peso. La famiglia, in primis, seguita a stretto giro dagli amici. Isabella è una ragazza fortunata: a casa si confronta con personalità fuori dal comune a cominciare dal padre Lorenzo, un uomo straordinario che tutti chiamavano semplicemente Enzo. Da lui e anche dalla madre, Maria Teresa Chiantore, eredita quella cultura esistenziale che è capace di coniugare mondi ed interessi diversi, che altrove segnano contrapposizioni, astio e tensioni ma non dai Seràgnoli. Da loro, nelle loro aziende il concetto pur straordinario della fabbrica olivettiana è superato da una visione produttiva ed efficientista, che lega indissolubilmente e felicemente il destino dell’imprenditore a quello dei lavoratori.

È il meglio della via emiliana alla produzione, è la sintesi efficace di filosofie produttive contrapposte come lo sono state quelle liberiste e quelle socialiste. Dottrine che si sono scontrate ovunque ma non nelle fabbriche Seràgnoli. Il Mast, come vedremo dopo, è l’emblema di questa sintesi felice. La famiglia dunque chiave della sua formazione, ma, come dicevamo, non solo. Isabella è figlia del suo tempo. Il confronto franco, aperto, senza pregiudizi con i compagni di università, alcuni di estrazione diversissima, oppure con i grandi maestri che ha avuto la fortuna di conoscere, ma anche con imprenditori di vaglia: tutto questo arricchisce il suo bagaglio culturale, il suo spessore umano. «L’attenzione verso la filantropia – dice Isabella nella sua Lectio – fa anche parte dell’eredità valoriale che ho ricevuto; mio padre ha sempre avuto un orientamento particolare verso la solidarietà». Filantropia solidale, ecco il modello. Ma tutto sempre, maniacalmente sotto traccia: fare prima di parlare, costruire senza apparire.

All’opinione pubblica è più noto il cugino, che ha guidato la locale squadra di basket, che non lei, che si è comprata le quote di tutto il gruppo industriale dal resto dei parenti ed è una delle più grandi benefattrici d’Europa. Lei non si vede, non si sente, non ama essere fotografata e tantomeno intervistata. Ma la sua ricetta è rivoluzionaria. Sussurra parole semplici che però in un contesto secolarizzato come quello che aleggia in questa Europa di inizio millennio hanno la forza d’urto di una bomba nucleare. «La cura – dice – è la sola alternativa all’incuria». Il concetto di cura è basilare. Se si ha cura si vince su tutto: su crisi ed ignavia, su scarsità e difficoltà. È una sineddoche, la figura retorica che indica la parte per il tutto. Avere cura significa avere un atteggiamento positivo, costruttivo, risolutivo nei confronti di tutti i mali. E i Seràgnoli curano. Curano i malati e i bisognosi, fanno fronte alle esigenze del fisico e a quelle dell’anima. Prima i genitori, poi lei. Ma su questo fronte Isabella fa di più. Segue le aziende ed i loro profitti, migliorando di anno in anno, nonostante la crisi. Ma è sulla filantropia che con lei si fa un salto rispetto al passato. Sceglie la forma della fondazione e investe in solidarietà usando la stessa logica e lo stesso piglio decisionista, autorevole e talvolta, quando serve, autoritario dei grandi capitani d’industria. Prima si fanno i soldi poi li si usa con profonda attenzione verso i temi che toccano l’umanità nel più profondo: la malattia, la vecchiaia, il decadimento, l’educazione, la crescita interiore ed intellettuale, la creatività e le arti.

Il Mast nasce da qui. Questo è il contesto culturale e professionale in cui è stato concepito. Ora, se avete immaginato che stiamo parlando di un museo vi sbagliate. Ed è un errore tipico che deriva da una falsa percezione che, per altro, avevo anche io prima di visitarlo. Il Mast è un’idea forte, definibile con tre aggettivi: coraggiosa, originale, giusta. Questo spazio in sostanza è un mausoleo dedicato alle produzioni industriali e al lavoro. Non a caso la prima lettera indica la Manifattura. Come a dire qui si fanno le cose. Ma non cose ordinarie. Tolte le attività comuni a molti spazi espositivi, ma anche queste si badi connesse alla fabbrica e alla soddisfazione dei lavoratori (ristorante, asili, area fitness), il resto è tutto molto originale e per l’appunto coraggioso. La costruzione ha il fascino dell’imponenza coniugata alla sobrietà. Il Mast si trova in una zona di Bologna non bellissima ma coerente al progetto: tutto intorno capannoni, uffici e fabbrichette. Ma è una volta dentro che si capisce che non si è finiti dentro un comune museo. L’ingresso sembra un piccolo show room della Nasa. Niente di stucchevolmente disneyano, intendiamoci. Ma macchine in movimento e video interattivi ci ricordano dove siamo e cosa stiamo per vedere. La meccanica di precisione, quella industria manifatturiera che ha reso l’Emilia e l’Italia famosa nel mondo sono lì a darti il benvenuto. E girando tra video e cubi che marciano sopra la testa scopri che il genio di questo territorio e il sudore dei suoi operai hanno dato vita a capolavori che meritavano uno spazio così concepito.

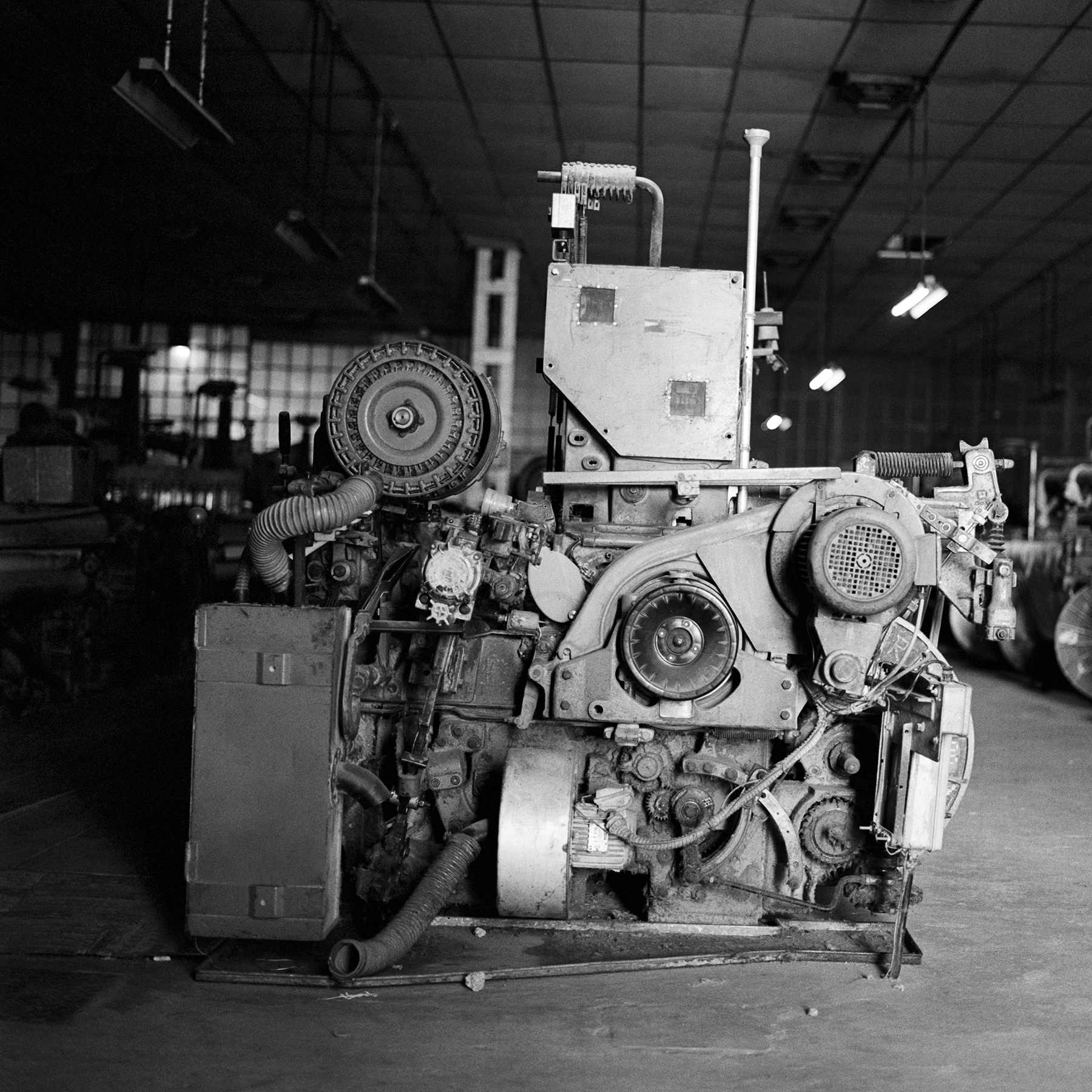

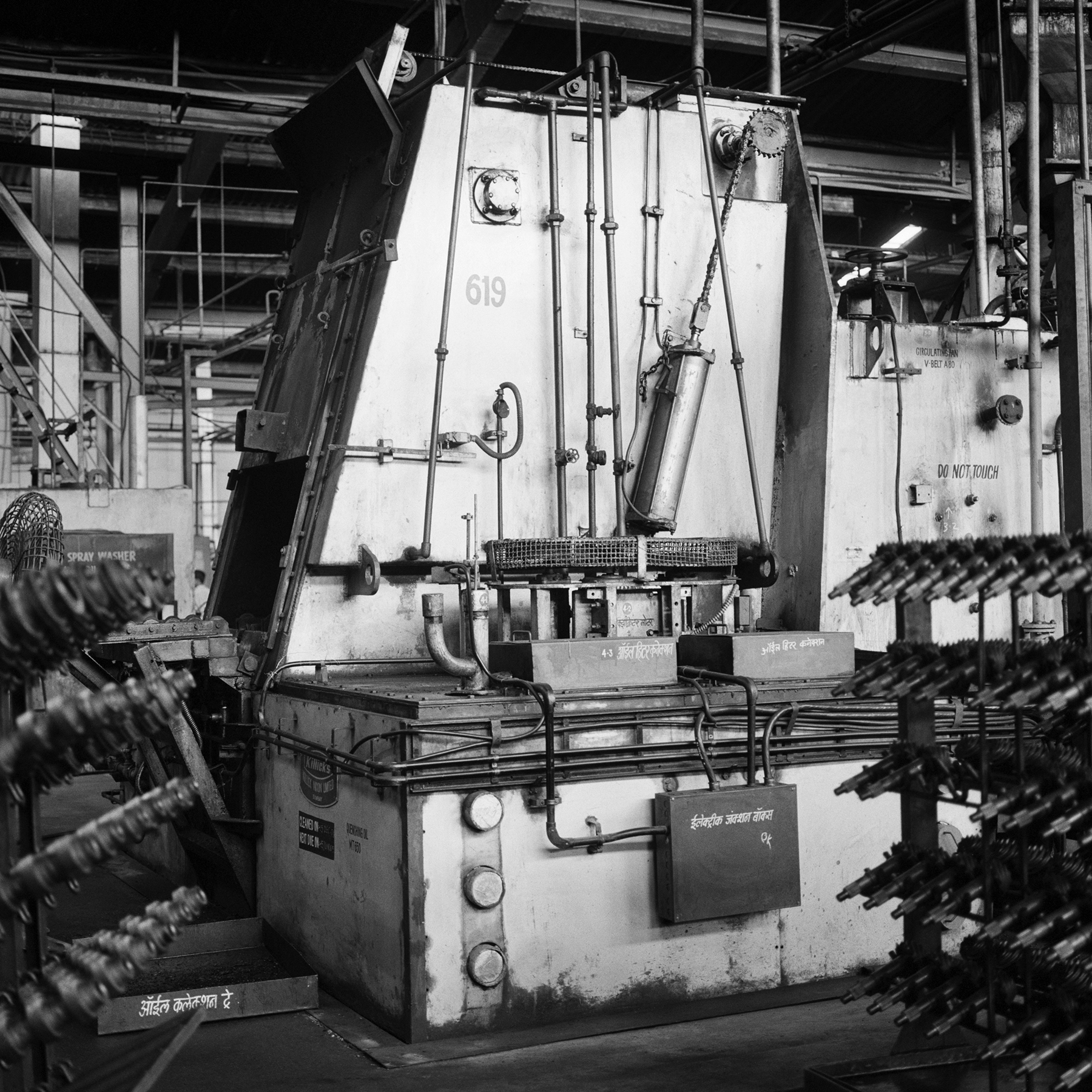

Ecco, questo racconta il Mast. Tutto parte da quest’impostazione filosofica: anche il tema della valorizzazione dei nuovi talenti, la voglia di favorire la sperimentazione, il desiderio di sostenere la conoscenza delle arti. Dopo codesto benvenuto si entra nella zona espositiva. E, neanche a dirlo, troviamo una mostra fotografica che si intitola Museum of Machines di Dayanita Singh: sofisticata, difficile, bellissima. Un’architettura pulita, raffinata ci guida piacevolmente tra immagini in bianco e nero che raccontano storie di fabbriche ma anche di cucine e soprattutto storie di uomini e donne che in quei luoghi hanno speso una vita. Non sono argomenti semplici. Ma è qui che sta l’originalità e il coraggio della scelta di Isabella Seràgnoli. Niente ammiccamenti, nessuna indulgenza verso temi facili, verso il contemporaneo di moda. Filantropia significa anche avere la forza di seguire i propri disegni a prescindere dal giudizio degli altri e dello stesso pubblico. In questo senso trovo, come ho detto con il mio terzo aggettivo qualificante, tutta l’operazione Mast “giusta”. Isabella Seràgnoli con tutte le sue attività filantropiche ha fatto un dono enorme agli italiani. Con il Mast però fa fare a tutti noi un salto perché proietta il nostro paese, la nostra capacità di fare cultura in uno scenario internazionale di qualità assoluta. Quanti altri al mondo hanno la forza ed il coraggio di concentrare la propria collezione su fotografie che raccontano il mondo dell’industria e del lavoro? Quanti avrebbero speso una fortuna per edificare e mantenere la gestione di un mausoleo dedicato a questi temi? Pochi hanno avuto questa visione e questo coraggio. Pochi, ve lo assicuro. Quindi c’è da essere orgogliosi di questa emiliana tosta e riservata e grati per l’enorme dono che ha fatto a tutti noi. Ma c’è da chiederle di più. Si, nonostante tutto ciò che ha fatto oggi ad Isabella Seràgnoli è chiesto un ultimo decisivo sforzo. Quello che forse le costa di più: metterci la faccia. Il Mast è un luogo di fascino ma soprattutto ha una missione elevata, rara come dicevamo. Ma lo conoscono ancora in pochi. A tre anni dalla fondazione è ancora troppo poco noto. E questo è male. Sforzi intellettuali ed economici di questa portata hanno il dovere di diventare conosciuti, di divenire luoghi emblematici, esempi per le nuove generazioni, attrattori di energie giovani e di positività. Se no diventa una sforzo vano, un esercizio di stile. E il modo migliore per farlo conoscere, almeno in questa prima fase, è la storia che lo ha portato in vita. E’ la storia di Isabella e della famiglia Seràgnoli. Chi si occupa di comunicazione, soprattutto quella digitale, sa che oggi vince lo storytelling su tutto. Non c’è pubblicità che tenga d’innanzi ad una storia intrigante ben raccontata. Gli artisti di Peggy Guggenheim e quelli di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, tanto per fare due esempi, non avrebbero avuto il successo che hanno avuto se le due signore non vi si fossero dedicate in prima persona. Dunque è giunto il momento che tutti conoscano la storia di Isabella da Bologna e del suo fantasmagorico Mast. E’ tempo che questa storia venga debitamente raccontata non solo dal Resto del Carlino ma anche dal New York Times. E’ tempo che lo spirito dei fondatori catalizzi nelle stanze del Mast le energie delle nuove generazioni.

[youtube]https://youtu.be/ablTnydNGoQ[/youtube]

La Lectio Magistralis di Isabella Seràgnoli tenuta all’università di Bologna

(13 giugno 2015)

Sono molto grata al Magnifico Rettore, al Dipartimento di Scienze Economiche, al suo Direttore e al proponente che hanno indicato che mi fosse conferita questa Laurea ad Honorem. Professori, Autorità, Signore e Signori, Amici, grazie per essere qui in questa giornata. Il dono dell’essere invisibile che nel film di Gabriele Salvatores permette al giovane protagonista di vivere l’avventura della sua vita, è un dono che vorrei avere ricevuto anche io. È un gioco che nell’infanzia ricorre di frequente, quale protezione dal rischio di interazione. Comunque oggi questa aspirazione è stata resa dall’Università della mia città per sempre un sogno, che mi permette tuttavia di rivelare il visibile, attraverso la lectio magistralis. Le motivazioni del conferimento della Laurea mi danno lo spunto per presentare riflessioni e concettualizzazioni sulla filantropia basate sull’esperienza qualitativa, più che su un modello teorico formale fondato sull’analisi dell’ampia letteratura esistente in questo campo. Partirò dal mio vissuto personale, cercando di individuare alcuni elementi importanti per comprendere la dinamica che ha portato alla definizione dello schema operativo che esporrò in seguito. Sensibili alla filantropia si nasce, per predisposizione genetica, ma filantropi si diventa. Le capacità naturali si sviluppano nel corso della vita, nel mio caso imparando a capire che il modo migliore per preservare i privilegi non è quello di difenderli, ma è quello di condividerli e che per farlo occorre prendersi cura dell’Altro, cosa nè ovvia, nè semplice. In questo senso credo che la vocazione sia un miracolo da compiere con se stessi, come ha detto anche Tony Servillo nella sua prolusione in questa stessa aula pochi mesi fa.

Sono molto grata al Magnifico Rettore, al Dipartimento di Scienze Economiche, al suo Direttore e al proponente che hanno indicato che mi fosse conferita questa Laurea ad Honorem. Professori, Autorità, Signore e Signori, Amici, grazie per essere qui in questa giornata. Il dono dell’essere invisibile che nel film di Gabriele Salvatores permette al giovane protagonista di vivere l’avventura della sua vita, è un dono che vorrei avere ricevuto anche io. È un gioco che nell’infanzia ricorre di frequente, quale protezione dal rischio di interazione. Comunque oggi questa aspirazione è stata resa dall’Università della mia città per sempre un sogno, che mi permette tuttavia di rivelare il visibile, attraverso la lectio magistralis. Le motivazioni del conferimento della Laurea mi danno lo spunto per presentare riflessioni e concettualizzazioni sulla filantropia basate sull’esperienza qualitativa, più che su un modello teorico formale fondato sull’analisi dell’ampia letteratura esistente in questo campo. Partirò dal mio vissuto personale, cercando di individuare alcuni elementi importanti per comprendere la dinamica che ha portato alla definizione dello schema operativo che esporrò in seguito. Sensibili alla filantropia si nasce, per predisposizione genetica, ma filantropi si diventa. Le capacità naturali si sviluppano nel corso della vita, nel mio caso imparando a capire che il modo migliore per preservare i privilegi non è quello di difenderli, ma è quello di condividerli e che per farlo occorre prendersi cura dell’Altro, cosa nè ovvia, nè semplice. In questo senso credo che la vocazione sia un miracolo da compiere con se stessi, come ha detto anche Tony Servillo nella sua prolusione in questa stessa aula pochi mesi fa.

La vocazione, intesa come inclinazione naturale verso un progetto di vita, è qualcosa da capire prima e da realizzare poi e in questo senso diventa miracolo. Miracolo come fatto che suscita meraviglia in quanto trascende le normali possibilità dell’azione umana. Riuscire a capire, a capirsi, per poi agire col cuore: questo è il miracolo, non tanto la grandezza di quanto uno riesce a realizzare. In ogni esistenza sono indispensabili dei maestri di vita, per me i primi sono stati i miei genitori, poi quegli amici che hanno segnato il mio percorso verso la consapevolezza che, al di fuori della campana di vetro, la vita era altro. Se non avessi incontrato questi amici di estrazioni sociali e orientamenti politici diversi, forse non sarei qui, neppure oggi e non sarei riuscita ad aprire l’occhio al mondo e alle vite degli altri. Di alcuni il valore inestimabile nella mia vita è altissimo e anche se non possono essere qui, rimangono un punto fermo per me. Non è stato facile questo percorso di apertura in un periodo storico in cui il miglior futuro che si potesse sperare per una figlia era un buon matrimonio e un nuovo focolare da accudire. Ricordo vari episodi di contrasto con la mia famiglia per le mie frequentazioni e per le idee che mi stavo formando e che aprivano orizzonti diversi sul mondo. In retrospettiva, si tratta di un conflitto ampiamente ricomposto nel corso del tempo e che rappresenta l’origine della mia autonomia identitaria. Questo conflitto era anche presente nel contesto sociale in cui vivevo e ho sempre sentito qualche diffidenza sulla opportunità che una fanciulla borghese potesse vivere anche idee diverse da quelle dell’ambiente in cui ero cresciuta. Per me, cercare di mettere insieme queste due anime è stato difficile, ma ancor di più motivante. Una parte del mio interesse verso i temi della filantropia nasce probabilmente anche da un trauma personale, dovuto alla scomparsa di mio fratello, morto per una leucemia a 16 anni, quando io ne avevo 20. La perdita di un membro crea nella famiglia squilibrio perché cambiano le relazioni e anche i ruoli si possono alterare. Qualcuno pensa che in ogni passione riviva un‘esperienza del passato, che il desiderio sia mosso da un lutto, da un fantasma o da qualcosa che è stato, anche solo nell’immaginazione. In maniera non dissimile, alcuni psicologi sociali vedono la motivazione come l’anticipazione di alcune emozioni. Credo dunque che la mia motivazione verso la filantropia sia stata influenzata anche dal desiderio di bilanciare questo vissuto. Al di là del mio percorso personale, l’attenzione verso la filantropia fa anche parte dell’eredità valoriale che ho ricevuto; mio padre ha sempre avuto un orientamento particolare verso la solidarietà, forse perché era di umili origini. Con un atteggiamento generoso, naturale e senza secondi fini, cercava la conciliazione del lavoro dei suoi collaboratori in azienda, con la loro vita familiare. Applicava una sorta di welfare aziendale non strutturato e non concordato con i sindacati che lo portava anche ad aiutare le famiglie in difficoltà, ma che venne spesso tacciato come una forma di paternalismo che inquinava la coscienza di classe. Le gravi tensioni sociali che caratterizzarono gli anni ‘70 e ‘80 trovarono spazio anche nella nostra azienda, che nello stesso tempo continuava ad essere nel panorama industriale di allora una eccezione per la grande capacità di mio padre e di suo cugino di mediare tra le richieste del sindacato e le esigenze dell’impresa. Il fare invece del dire è sempre stata la cifra che ne ha caratterizzato il pensiero. E, come Massimo Recalcati ci insegna, non è attraverso l’autorità solo formale del padre, ma è dai suoi atti che dobbiamo riconoscere il valore della testimonianza che permette l’esistenza di un possibile senso della vita, sebbene la vita non sia in nostro possesso e non abbiamo deciso noi le nostre origini. Comunque come ho detto prima i padri si possono incontrare anche fuori dai confini familiari. La sensibilità e l’impegno di mio padre si concentrò, dopo la perdita del figlio, nel finanziare a metà degli anni ‘70 il progetto di un Istituto di Ematologia, stimolato dall’ illuminato Direttore di allora, che denunciava come le malattie del sangue fossero marginali nel contesto universitario e ospedaliero. Mia madre dopo la scomparsa di mio padre ha portato avanti il suo impegno, seguendo l’ampliamento dell’istituto di Ematologia, diventato nel tempo uno dei primi centri per le malattie del sangue in Europa. Ed è questo forse il primo progetto sociale in cui ho iniziato a essere direttamente coinvolta. Mia madre, che era stata toccata personalmente dall’esperienza della sofferenza legata alla malattia neoplastica, scelse negli ultimi anni della sua vita di dedicarsi a una battaglia contro le neoplasie, sia in termini di ricerca, sia di assistenza ai malati non guaribili. Da lei nacque l’idea di attivare l’inizio di un iter che avrebbe portato alla realizzazione dell’Hospice che oggi porta il suo nome. La conoscenza sulle Cure Palliative mi è stata trasferita dalla figura medica che era stata vicina a mia madre nella sua patologia. Assieme abbiamo condiviso le ragioni e le finalità di questo progetto e attraverso i suoi insegnamenti ho capito l’importanza di realizzare, per il contesto della medicina palliativa e non solo, un disegno che non poteva esser costituito unicamente da una struttura di assistenza, ma avrebbe dovuto avere anche altre tre anime, quella di una scuola di formazione, di un centro di ricerca e di una residenza. Questa visione oggi coincide con l’Hospice, l’Accademia di Medicina Palliativa e il Campus di Bentivoglio, dove si integrano in una unica realtà, assistenza, formazione, pratica e alloggio per docenti e studenti. A partire dal progetto dell’Ematologia, abbiamo sempre trovato persone straordinarie con cui implementare le attività filantropiche, figure molto diverse, ma accomunate da aspetti etici e deontologici, soprattutto per quanto attiene alla dignità del paziente e alla concezione di una relazione medico-paziente basata sul dialogo e sull’empatia. Ancora incontrare la persona che ha portato l’Hospice di Bentivoglio ad essere a tutt’oggi uno dei migliori esempi nel suo genere è stata una fortuna e non una scelta derivante da un processo strutturato. Ed è in questa casualità iniziale rispetto a un approccio più sistematico che vedo un primo punto di attenzione per la costruzione di un modello organizzativo a sostegno della filantropia. Abbiamo scelto di strutturare le attività filantropiche nell’ambito di soggetti giuridici non profit e onlus e in particolare enti, come le Fondazioni, i quali assumono una valenza istituzionale più solida. La Fondazione Hospice che come ho detto è intitolata a mia madre, Maria Teresa Chiantore Seràgnoli, ed è focalizzata sulle cure palliative, si connota come fondazione operativa tesa a realizzare direttamente i servizi ispirati dai propri scopi statutari. La partnership con il servizio sanitario pubblico, iniziata ancor prima di aprire la struttura, così come il dialogo con l’ente regionale di riferimento, sono stati affrontati in un’ottica di collaborazione ed integrazione. Il fine era di implementare un modello organizzativo in cui era prioritario qualificare l’offerta di assistenza a pazienti che necessitavano di terapie di supporto palliativo, in un contesto storico allora privo di riferimenti normativi. La storia successiva è conosciuta da chi si occupa di questi temi. Dopo gli anni di esperienza positiva di integrazione nella rete di cure palliative dell’azienda sanitaria, la Fondazione Hospice ha avuto in gestione anche due Hospice pubblici, uno all’interno dell’ Ospedale Bellaria e l’altro accanto ad una casa protetta a Casalecchio di Reno. L’efficacia di questi interventi è stata stimata e apprezzata, il servizio oltre a ricevere finanziamenti dalle istituzioni riceve sostegno da altri soggetti privati. Con la Fondazione Hospice stiamo indirizzando la nostra attenzione alla realizzazione di un Hospice Pediatrico, struttura destinata e disegnata per assistere bambini e adolescenti che non avranno la chance di divenire adulti, al fine di migliorare la qualità della loro vita e quella della loro famiglia, in tutte le fasi della malattia. Gli Hospice pediatrici sono presenti in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Canada, nel nord Europa e nel nostro paese, il progetto che abbiamo intenzione di sviluppare, sarà il primo con le connotazioni che stiamo considerando. La G.D, l’impresa di famiglia, comunque ha avuto un ruolo molto importante, ha sostenuto integralmente la realizzazione sia dell’Istituto di Ematologia nelle varie fasi di sviluppo, sia dell’Hospice di Bentivoglio. Nella generazione di mio padre il ruolo dell’impresa coincideva con quello dell’imprenditore -che allora veniva appunto chiamato industriale-. Quindi non vi era distinzione negli interventi benefici, tra progetti sul territorio come l’istituto di Ematologia e la solidarietà verso le famiglie di amici o di collaboratori in difficoltà. Si trattava di un modello spontaneo, non strutturato, in cui le risorse provenienti dalle attività produttive venivano in parte rese disponibili per attività benefiche. Quando sono stati riordinati gli asset di famiglia dopo la scomparsa dei genitori, gradatamente è stato costruito un modello in cui la gestione del business, nel nostro caso affidata al management, fosse separata dalla gestione di tutte le attività non profit, oggi coordinate dalla Fondazione Isabella Seràgnoli. Questa Fondazione, che di fatto è una holding di fondazioni non profit, ha uno scopo molto preciso che è quello di praticare la responsabilità sociale dell’imprenditore con la consapevolezza che chi ha ereditato o creato un patrimonio porti la responsabilità di come utilizzarlo anche verso i bisogni del territorio. Il patrimonio rimane privato, ma dato che esso e chi lo possiede si trovano dentro a una comunità, sarebbe auspicabile tenere in considerazione sia i bisogni della stessa, sia il ruolo che le risorse economiche possono avere nella società. Ovviamente nell’interesse di tutti. Un modello di filantropia imprenditoriale dovrebbe mettere a disposizione della collettività risorse e capacità. La responsabilità dunque è duplice: da una parte tenere conto di questi bisogni e contribuire a soddisfarli, dall’altra parte l’obbligo inevitabile di gestire in maniera imprenditoriale il patrimonio. Questo se si vuole fare in modo che si generino nuove risorse necessarie a rispondere ai bisogni di chi ha il patrimonio nelle sue mani, ma anche a quelli della società. E ancora rendere in ultima analisi il patrimonio preservabile in un’ottica intergenerazionale. L’utilizzo della ricchezza secondo questa visione responsabile fa sì che il suo impiego la renda sostenibile nel tempo e ne legittimi l’esistenza. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, questo modello di filantropia imprenditoriale soddisfa le mie motivazioni che non sarebbero diversamente appagate da qualunque ricchezza monetaria fine a sè stessa. Se il passaggio da beneficenza a filantropia ha semplicemente a che vedere con lo spostamento del focus da soddisfazione di bisogni a realizzazione di progetti, il passaggio da filantropia a filantropia imprenditoriale attribuisce un diverso ruolo all’imprenditore. Ruolo di chi, oltre a offrire risorse e competenze, crea un collegamento tra le componenti profit e non profit e assumendosi così in modo virtuoso un rischio circolare che va al di là degli interessi dell’impresa e dei suoi azionisti. C’è anche una terza dimensione della responsabilità che arriva con la ricchezza, si tratta della preservazione nel tempo dei princìpi e dei valori del modello generativo, cioè la loro sopravvivenza all’imprenditore, che deve avere la consapevolezza di aver speso la propria vita dandole quel senso necessario, attraverso il riconoscimento, l’apprezzamento e la garanzia di continuità da parte di altri. Oggi le attività imprenditoriali in senso stretto sono affiancate da un insieme di progetti non profit coordinati, come dicevo prima, dalla Fondazione che porta il mio nome e che fanno riferimento, in ambito sanitario, non solo all’area delle cure palliative, ma anche a quella dei disturbi alimentari. Di recente, affiancando una attività ambulatoriale iniziata una trentina di anni fa, è stata realizzata una residenza per i disturbi del comportamento alimentare, con la possibilità di ricovero di 20 pazienti. Nella struttura, attraverso un percorso riabilitativo psiconutrizionale condotto da una équipe multidisciplinare integrata, giovani adolescenti e non, vengono aiutati ad uscire da una patologia molto seria che negli ultimi anni è oggetto di grande attenzione per il progressivo aumento di casi. Anche in questo contesto è stata creata una Fondazione non profit convenzionata con il servizio sanitario. Le attività non profit promosse dalla Fondazione Seràgnoli sulla base di questo modello sono accomunate dal concetto di cura, meglio descritto dal termine inglese Care, il prendersi cura, l’aver cura. Come avviene, ad esempio, in Casa Ail, dimora che accoglie famiglie e pazienti durante e dopo il ricovero in Ematologia. La cura è il rispetto delle qualità, la cura è attenzione al particolare, non al generale. La cura è il farsi carico, il rispondere per gli altri al fine del loro bene, la cura è l’agire dell’essere umano con l’intenzionalità primaria di fare il bene all’Altro. Da questo punto di vista, è importante la lezione materna che è cura del particolare, del momento, dello stato momentaneo. Il problema non è solo gestire l’efficienza, ma aver rispetto del particolare umano. La cura è troppo spesso piegata all’efficienza e al funzionamento. In questo senso vedo la cura come una dimensione femminile, attenta al particolare, a fronte di una dimensione maschile più attenta al funzionamento e al risultato. È importante riscoprire il valore della persona e la cura della persona. Se ci si prende cura della persona quello che accade nello scambio relazionale con l’Altro diverrà parte di noi. Nel caso delle cure palliative, ad esempio, la cura del dolore non è solo cura del dolore fisico, ma anche del dolore psicologico ed è attenzione alla situazione della persona e della sua famiglia. Ed è una attenzione anche all’ascolto che diventa azione di cura perché restituisce all’Altro la considerazione su quanto sta raccontando, anche solo con lo sguardo. In alcuni casi infatti, quando non è possibile aiutare le persone a guarire, l’offerta di una presenza, anche semplicemente esserci con la nostra disponibilità ad accompagnarli, è il senso più profondo della cura. Anche nei disturbi alimentari, il dolore è più psicologico che fisico e non di meno genera grande sofferenza. La differenza sta nella presenza o meno di un orizzonte, ma in tutti i casi la cura non è finalizzata a un ritorno economico o solamente a un ripristino della funzionalità. C’è cura quando ti senti unico e riconosciuto, quando ti senti speciale e oggetto di attenzione e non solo nella malattia, ma anche in certe fasi della vita, dove la cura, l’aver cura protegge la vita. Non sempre si riesce in questo intento. Il problema è che oggi le cure sono applicazioni spesso senza orientamento alla persona, mentre l’orientamento è il riconoscimento dell’Altro e il rispetto della sua unicità. C’è cura quando è rispettata la dignità dell’individuo anche quando la sua vita sta volgendo al termine, ci deve essere cura in ogni dimensione della malattia. Quello che Marguerite Yourcenar fa affermare all’imperatore Adriano riguardo il suo incontro con il medico Ermògene è inerente a questo tema: è difficile rimanere un imperatore davanti a un medico, difficile anche conservare la propria essenza umana: l’occhio del medico non vede in me che un aggregato di umori, povero amalgama di linfa e di sangue. Si perde la dignità, subentra l’insicurezza e la fragilità, l’esistenza è ferita, anche quella di un imperatore che però riesce a dare senso alla sua esistenza attraverso il suo morire. La scienza medica si è evoluta enormemente. Ma il morire con dignità e aiutare alla consapevolezza che la fine della vita è un processo naturale della evoluzione della malattia e della stessa esistenza è un obiettivo che ancora non è stato completamente conquistato nella nostra società. E anche in questo ambito la cura, il care, richiede orientamento. In ogni attività socio assistenziale abbiamo cercato di applicare questi princìpi e le persone che vi operano ne sono i principali portavoce, con la loro passione e dedizione. Il loro lavoro finisce con l’intrecciarsi intimamente con l’altro sofferente, anche se la debolezza e la vulnerabilità devono venir celate per non interrompere il processo terapeutico. E questo esercizio richiede l’eccellenza sia delle caratteristiche professionali sia di quelle umane. La cura è la sola alternativa all’incuria. Mi sono spesso chiesta se il privato abbia maggiore agilità nell’intervento sanitario quando le strutture si rivolgono a una nicchia ad esempio come quella delle cure palliative o del disturbo alimentare. Mentre la collaborazione risulta più difficile, se non impossibile, quando il privato con finalità non profit è disponibile a intervenire su aree più significative e istituzionali, dove peraltro servirebbero già risorse aggiuntive. L’impressione è che talora l’inerzia amministrativa e gli schemi mentali precostituiti nascondano una diffidenza di fondo che alla fine non facilita la sperimentazione e la realizzazione di modelli innovativi. Proposte, progetti e disponibilità della nostra Fondazione a intervenire sono sul tavolo istituzionale, ormai da tempo, per creare una struttura nella nostra città, dove possa essere offerto ai pazienti che affrontano la malattia oncologica ed alle loro famiglie un punto di riferimento multidisciplinare ed integrato, dove la qualità della ricerca possa essere coordinata con l’attenzione alla cura. In questi anni mi sono convinta che in un simile campo la collaborazione tra pubblico e privato debba fare ancora della strada per evitare la cristallizzazione del sistema e tenere vivo il senso di colpa. E lasciatemi dire che non ci vuole la bacchetta magica per cambiare, ma solo la volontà a fare. Per quanto mi riguarda mi piacerebbe agire mentre sono in vita per realizzare progetti sociali perché non ho particolare motivazione a immaginare lasciti perché qualcun’ altro faccia quello che avrei potuto fare personalmente, anche se, come affermavo prima, è la continuità e la sostenibilità di quanto già costruito che mi farebbe piacere lasciare. Il tema della cura, del prendersi cura, è rilevante e complesso anche in altri ambiti, come ad esempio il contesto aziendale. Qui la cura delle persone e delle relazioni richiede di non riprodurre un modello paternalistico, di non vedere il profitto come unica finalità dell’impresa, e nemmeno di trasformare l’impresa in un ente assistenziale. Come accennavo precedentemente penso che la filantropia non possa caratterizzarsi solo come filantropia d’impresa, ma vada intesa soprattutto come filantropia dell’imprenditore che cerca di evolversi dalla beneficienza verso la filantropia imprenditoriale. Si è parlato molto in questi anni della Responsabilità Sociale dell’Impresa, che non è di facile definizione e che presenta la dicotomia da un lato delle pure attività profittevoli e quindi del modello di gestione e dall’altro di avere coperture di espiazione per ripulirsi la coscienza. Conseguentemente il tema che ha iniziato a prendere forma è quello della sostenibilità dei risultati dell’impresa nel senso di estendere nel tempo la generazione etica di questi risultati che diventano valore per l’impresa stessa. L’impresa sostenibile dovrebbe sviluppare un welfare aziendale finalizzato a incrementare il benessere individuale e familiare dei propri collaboratori non solo dal punto di vista economico, ma anche da quello di soddisfare esigenze realmente sentite dai lavoratori, come ad esempio l’assistenza sanitaria integrativa o la conciliazione tra famiglia e lavoro. Nello scenario economico attuale, che vede una contrazione del welfare pubblico, le imprese possono incrementare degli interventi sussidiari che rispondano alle esigenze dei collaboratori e nello stesso tempo garantire il benessere dal punto di vista ambientale e fisico. Nei confronti delle persone che operano nelle nostre imprese, consapevole dello squilibrio di privilegi esistente tra proprietà e management, e collaboratori, abbiamo cercato di individuare i bisogni di questi ultimi, intervenendo con iniziative di welfare che possano valorizzare le persone ed il lavoro che queste dedicano alla prosperità dell’impresa ed a cui sono sempre grata. Quale è dunque il ruolo dell’imprenditore nella propria impresa profit? Da un lato avere la capacità di generare valore economico nel tempo con una virtuosa gestione dell’impresa e dall’altro impiegare parte di questo per sostenere elementi valoriali e culturali nella comunità aziendale e nella comunità allargata. Essere quindi protagonisti attivi di progetti che riguardano il benessere nel e sul luogo di lavoro. Un esempio della differenza tra la responsabilità sociale d’impresa e la responsabilità dell’imprenditore è la motivazione che ha dato origine alla Fondazione MAST che trova tra i suoi fondatori e fruitori anche l’impresa ma di fatto è una organizzazione assolutamente no profit indipendente da essa, riconducibile dunque alla sfera delle attività promosse dall’imprenditore, che se ne prende la responsabilità. In questo caso i valori sociali di riferimento sono l’innovazione, la sperimentazione e la manifattura. Accanto alla fabbrica G.D, in un edificio che è luogo di interazione sociale dove i servizi per l’impresa possono essere condivisi anche con la città, la Fondazione si rivolge quindi alla comunità nel suo insieme, senza operare una netta distinzione tra cittadini, giovani e collaboratori dell’azienda. In questo modo si vuole promuovere la concezione di una azienda che vive in una comunità e quindi stemperare il confine sociale che individua l’ambito in cui finisce l’una e inizia l’altra. Il concetto non è tanto restituire alla comunità ma vivere nella comunità. La finalità della Fondazione MAST è aiutare soprattutto i giovani a riscoprire sia il valore dell’innovazione, attraverso la sperimentazione come approccio metodologico e come atteggiamento, con particolare attenzione all’identità industriale virtuosa di questo territorio, sia a riappropriarsi del significato del lavoro manifatturiero. A questo progetto contribuiscono anche i collaboratori dell’impresa che in questo modo generano connessioni con il territorio portando fuori dall’impresa stessa la conoscenza in un disegno di progressione e crescita continua e non solo in un obiettivo di realizzazione di profitto o di mercato. In questo contesto attività e servizi che potrebbero sembrare molto diversi sono accomunati da questi aspetti identitari che si riflettono nei contenuti e anche nel metodo progettuale. La cura delle persone coinvolge anche il tema della cultura. Dove la cultura è la forma più alta della cura e il passaggio dalla cura-salute alla cura-cultura ci consente di comprendere più compiutamente chi siamo come esseri umani. Di questo c’è molto bisogno, oggi e soprattutto pensando ai giovani, come stiamo cercando di fare con la Fondazione MAST, e anche se le attività cambiano, la prospettiva non è diversa. L’incidere sulle vite degli altri semplicemente mettendosi nei loro panni, aiuta a capire i loro bisogni in ogni contesto sociale. Una applicazione di questo principio è il progetto dell’officina-azienda sorta nel carcere della Dozza con il sostegno di altre due imprese bolognesi di imprenditori attenti e il lavoro di un gruppo di tecnici pensionati che riprendono l’occupazione per insegnare ai detenuti il mestiere. Anche questo intervento è un miracolo del cuore, della cura. È ridare vita a una vita senza libertà. L’imprenditore con le proprie risorse può fare quello che crede sia meglio per la sua esistenza e quindi utilizzare la propria ricchezza secondo i propri desideri o bisogni da soddisfare. La ricchezza nella nostra cultura è un argomento ancora impopolare o quanto meno un tabù. Ma, sul presupposto di quanto ho cercato di delineare, la ricchezza non dovrebbe essere più solo un fatto privato e sarà necessario affrontare questo ultimo tema che mi porta poi a concludere. Oggi, a livello mondiale, la concentrazione della ricchezza è molto elevata e un piccolo gruppo di individui controlla la maggior parte delle risorse; inoltre gli ultimi dati mostrano la tendenza verso un’ulteriore polarizzazione. Anche in Italia, la ricchezza tende a concentrarsi e la bassa propensione a utilizzarla anche per finalità sociali, la più bassa dei paesi industrializzati, è probabilmente collegata alla sopravvivenza di paure inconsce, a fattori culturali e all’assenza di politiche fiscali illuminate e orientate a incentivare l’agire filantropico. Il modello circolare strutturato che ho descritto sopra apre una prospettiva ancora da sperimentare e da comprendere. Ritengo che con il patrimonio si generi la responsabilità di come utilizzarlo, da una parte valorizzandolo attraverso una attività di impresa che ha un impatto sulla società, ma anche dall’altra parte creando nuove risorse che possano essere messe a disposizione della comunità in cui si trova questo patrimonio. Le finalità filantropiche che possono così essere promosse, incontrano le motivazioni dell’imprenditore, ma sono anche positivamente influenti nella creazione di un contesto favorevole all’impresa che sta all’origine della prosperità economica condivisa. Questo modello circolare richiede quindi una attività d’impresa che integri tra loro questi due ambiti profit e non profit , in una visione dinamica e interdipendente, estendendo la capacità imprenditoriale nella gestione efficiente del rischio, anche alle attività sociali. Per quanto mi riguarda questo atteggiamento e questo rischio corrispondono alla responsabilità di essere erede. L’eredità non è acquisizione, né riproduzione. Ereditare non è clonare chi ti ha preceduto. Erede non è ereditiera. L’erede genera qualcosa di nuovo partendo da quello che ha ricevuto. Cosa non semplice. Grazie per l’opportunità di condividere queste riflessioni che vogliono rappresentare solo un esempio di strada che ogni persona nelle sue diverse espressioni, competenze e responsabilità può trovarsi a percorrere per cercare di creare non solo una squadra del cuore, ma un cuore che faccia squadra.