Imperscrutabili sono le vie del cinematografo, quanto quelle del Signore. Così, quando un film come Lincoln della 20th Century Fox, costato in dollari una cinquantina di milioni, capitalizza due milioni di euro al primo fine settimana di uscita nelle sale italiane, sull’eco di una poderosa macchina da guerra mediatica che definisce l’ultima opera di Steven Spielberg un capolavoro, forte d’una dozzina di nomination agli Oscar, è d’obbligo cercare non di penetrare nei misteri di cinema & fede, ma almeno di raccapezzarsi un po’. Spielberg, è noto, unisce alla capacità di fare cinema, cioè alle doti di narrazione cinematografica, senso della scena e drammaticità, la costanza con la quale vende da sempre la fabula soave dell’America – cioè, degli Usa – madre d’ogni libertà e figlia d’ogni coraggio. Un cocktail d’indubbia bravura, diremmo maestria tecnica, unito all’incrollabile fede che lo rende campione d’incassi e di critica, specie di quella particolarmente sensibile alle sirene dell’american way of life.

Imperscrutabili sono le vie del cinematografo, quanto quelle del Signore. Così, quando un film come Lincoln della 20th Century Fox, costato in dollari una cinquantina di milioni, capitalizza due milioni di euro al primo fine settimana di uscita nelle sale italiane, sull’eco di una poderosa macchina da guerra mediatica che definisce l’ultima opera di Steven Spielberg un capolavoro, forte d’una dozzina di nomination agli Oscar, è d’obbligo cercare non di penetrare nei misteri di cinema & fede, ma almeno di raccapezzarsi un po’. Spielberg, è noto, unisce alla capacità di fare cinema, cioè alle doti di narrazione cinematografica, senso della scena e drammaticità, la costanza con la quale vende da sempre la fabula soave dell’America – cioè, degli Usa – madre d’ogni libertà e figlia d’ogni coraggio. Un cocktail d’indubbia bravura, diremmo maestria tecnica, unito all’incrollabile fede che lo rende campione d’incassi e di critica, specie di quella particolarmente sensibile alle sirene dell’american way of life.

Così, forte delle stimmate del politicamente corretto, il regista di Cincinnati, Ohio, versatile e geniale quanto basta da sfornare prodotti come il tenente Colombo e Jurassic park, Et e Indiana Jones, Schindler’s list e Salvate il soldato Ryan, si cimenta con Abramo Lincoln. Il presidente bianco che più d’ogni altro ha legato il proprio nome all’abolizione della schiavitù dei neri negli Stati uniti d’America, sullo sfondo del secondo mandato per Barack Obama, primo presidente di colore Usa. Geniale quanto perfetta commistione di politica e mercato. Ma il produttore, icona del liberal bianco ed ebreo, deve aver pensato che fosse troppo semplice, per lui, raccontare la storia del presidente che ha portato gli Stati Uniti nel gorgo della guerra civile e ne è uscito con la trovata dell’abolizione della schiavitù – non certo della parità delle razze, a cui Lincoln non credeva manco opportunisticamente, come la maggioranza del governo e la moltitudine dei contemporanei – per togliere ai latifondisti del sud supremazia economica e manodopera a costo zero, dare ai suoi incapaci generali unionisti una massa sterminata di carne da cannone negra a basso costo e alle belle dame europee una causa per cui commuoversi. Tre volte geniale.

Non gli bastava neppure fare un bel filmone tutto sangue e battaglie, e dialoghi profondi come una cartina di chewingum, come piace a lui, su quell’immane mattatoio della guerra di Secessione che ha sepolto, alla metà dell’800, 600mila combattenti, lo stesso numero di soldati italiani ammazzati nelle trincee o fucilati dai commilitoni nella Grande guerra. Né gli poteva bastare, ovvio, un film d’intrighi e azione che raccontasse davvero la storia del presidente Usa assassinato, primo di una lunga scia di cadaveri eccellenti che porta a John Kennedy e non ha ancora trovato mandanti e colpevoli veri, al di là degli esecutori materiali del delitto improvvidamente ammazzati, come nel caso di John Wilkes Booth, noto attore drammatico del tempo accoppato – guardacaso – da un colonnello dei servizi segreti Usa dopo una caccia all’uomo (ma c’è chi giura d’averlo visto scampare in Giappone, prima di finire suicida ai primi del ‘900 e portato imbalsamato per fiere di paese). La solita passione Usa per le fanfalucherìe, a scapito della realtà che, mannaggia, è più complessa.

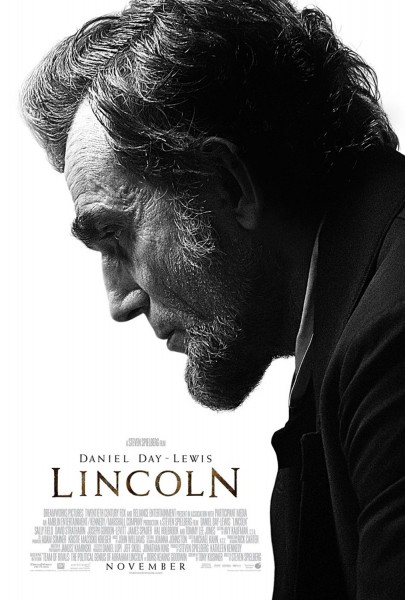

Niente di tutto questo, insomma. Il magno Spielberg ha voluto osare di più. Scartabellato il brogliaccio dell’amica Doris Kearns Goodwin, non a caso intitolato Il genio politico di Abraham Lincoln, ha reso il libro del 2005 un film. Pigliando il longilineo Daniel Day-Lewis e cucendogli addosso la parte dell’amato padre della patria, uno dei quattro ad avere il faccione di pietra sul monte Rushmore, uno dei pochi ai quali non si è buttata giù la casetta per farne un bel grattacielo, con tanto di moglie irosa e matterella (Mary Todd, alias Sally Field), per farne una storia epica e magniloquente sulla grandezza dell’uomo e le sorti della patria. Tutta giocata sui busillisi del venerato padre e le sue mene per ottenere la risicata maggioranza al congresso sulla controversa faccenda della schiavitù, pochi giorni prima di finire dissanguato alla Petersen house. È come se qualcuno avesse voluto rievocare la nostra guerra civile, quella che negli stessi anni portò all’occupazione – liberazione? Fate voi – del meridione spulciando tra i discorsi e le tresche parlamentari della buonanima di Cavour (finito peraltro assassinato pure lui, in modo assai meno vistoso, ma questo non ce lo diciamo per carità di patria, tantomeno ci facciamo un film), sorvolando sui campi di battaglia e le reali passioni e interessi in campo. Roba che al confronto Via col vento è un condensato di leggiadrìa e Il gattopardo, coi suoi interminabili balli finali a pateracchiare tutto, meritano almeno la beatificazione di Victor Fleming e Luchino Visconti. Così, Lincoln galleggia tra un luccicoso documentario alla History channel e uno sceneggiato Rai anni ‘50, al cui confronto perde per ko tecnico. Un polpettone talmente pregno di retorica e prolisso da rendere lo spettatore impaziente che al povero Lincoln si spaccino le cervella e s’esca infine dalla sala, dopo quasi due ore e mezza d’agonia.