Negli straordinari spazi interni ed esterni di Villa Farnesina, uno dei capolavori del Rinascimento italiano, sarà possibile vivere fino al 3 maggio 2025 un’esperienza unica, un affascinante incontro tra passato e presente. L’Accademia Nazionale dei Lincei e la Fondazione Baruchello hanno dato vita alla mostra Gianfranco Baruchello. Mondi possibili, curata da Carla Subrizi, per celebrare il centenario della nascita dell’artista. L’esposizione offre un originale dialogo tra le opere contemporanee di Baruchello e l’iconografia classica che caratterizza la storicità del luogo.

Baruchello: il creatore di mondi possibili

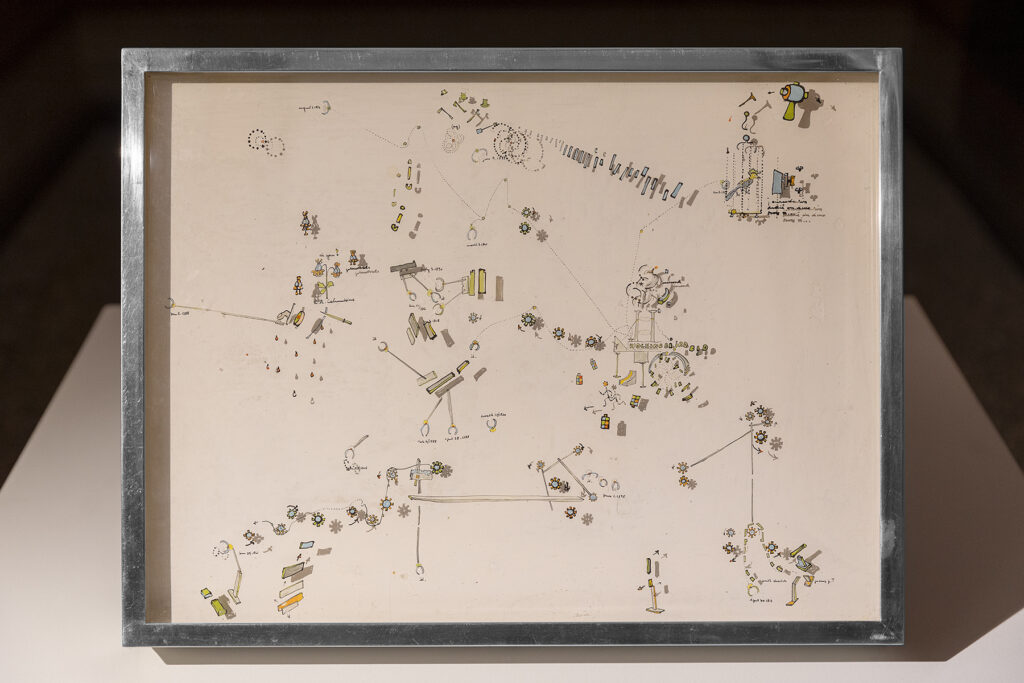

Figura centrale dell’arte italiana e internazionale del secondo dopoguerra, Baruchello ha attraversato con indipendenza le principali tendenze artistiche del XX secolo ed è noto per il suo approccio visionario, capace di destrutturare e ricomporre la complessità del reale. Sin dall’inizio della sua ricerca, ha concepito l’arte come strumento per immaginare e ipotizzare mondi possibili, in cui contraddizioni e cortocircuiti generano relazioni inedite tra ambiti apparentemente distanti: scienza, storia, politica, sogno, natura, viaggio e avventura della mente.

I mondi possibili dell’artista si collocano al confine tra passato e presente, tra natura e utopia, tra realtà e immaginazione, tra coscienza e inconscio. Le sue opere rivelano congiunture inedite, paradossi e incontri tra immaginari noti e da scoprire. Pittore, cineasta, scrittore, Baruchello ha creato oggetti, installazioni ambientali, attività che intrecciano arte e agricoltura, giardini e progetti concettuali. Baruchello è noto per il suo approccio visionario, capace di destrutturare e ricomporre la complessità del reale. Questa mostra si inserisce perfettamente nel contesto storico-artistico della Villa Farnesina, dando vita a un intreccio suggestivo tra epoche e linguaggi. Come illustra la curatrice Carla Subrizi, i mondi possibili evocati da Baruchello rompono le convenzioni temporali, proponendo un’esperienza che collega passato e presente attraverso una rinnovata sensibilità artistica.

La curatrice Carla Subrizi – presidente della Fondazione Baruchello – ha spiegato che i mondi possibili si creano quando il tempo perde la sua struttura lineare. In questo contesto, passato e presente si intrecciano, con il secondo che irrompe nel primo e viceversa, creando un continuo scambio tra epoche diverse. Questo dialogo non riguarda solo il contrasto tra antico e contemporaneo, ma esplora nuovi modi di interazione tra le varie fasi storiche. I mondi possibili nascono dalla relazione tra esperienze, memorie e storie, creando cortocircuiti che generano nuovi significati. Questa ricerca è sempre stata centrale nell’opera di Baruchello.

La mostra a Villa Farnesina

Questa mostra si inserisce perfettamente nel contesto storico-artistico della Villa Farnesina, dando vita a un intreccio suggestivo tra epoche e linguaggi: i temi storici, inconscio, sogno e ambiente presenti negli affreschi della villa, vengono esplorati da Baruchello attraverso otto grandi opere che utilizzano diversi media, come pittura, oggetti, installazioni e immagini in movimento. Baruchello, con il suo lavoro radicale e indipendente, ha cercato di costruire “piccoli sistemi” che contrastano i grandi sistemi della storia, della politica e dell’ideologia, attraversando sette decenni tra il XX e il XXI secolo.

La prima opera che si incontra accedendo allo spazio espositivo è Murmur, collocata nella Loggia di Amore e Psiche, e composta di quattro sagome di teste aperte, contenenti una “moltitudine” di immagini e associazioni sottili tra pensieri e stati d’animo. Esplora la mente come un sistema di flussi che collega elementi materiali e immateriali, creando un dialogo tra corpo, psiche e metamorfosi ispirandosi all’opera di Ovidio e alla narrazione di Apuleio, Baruchello riflette sulla trasformazione e sul sacro come esperienza interiore di mutamento e coesistenza. Il Fiume è invece un lavoro orizzontale che si sviluppa per 15 metri ed è esposto nella Loggia di Galatea. Un autoritratto biografico e una riflessione sull’acqua, il cui corso immaginato dall’artista entra in dialogo con il celebre affresco della ninfa Galatea di Raffaello, esplorando temi come la metamorfosi, l’ambiente e il flusso della vita, divenendo una riflessione sulla crisi ecologica, sulla memoria e sull’umanità.

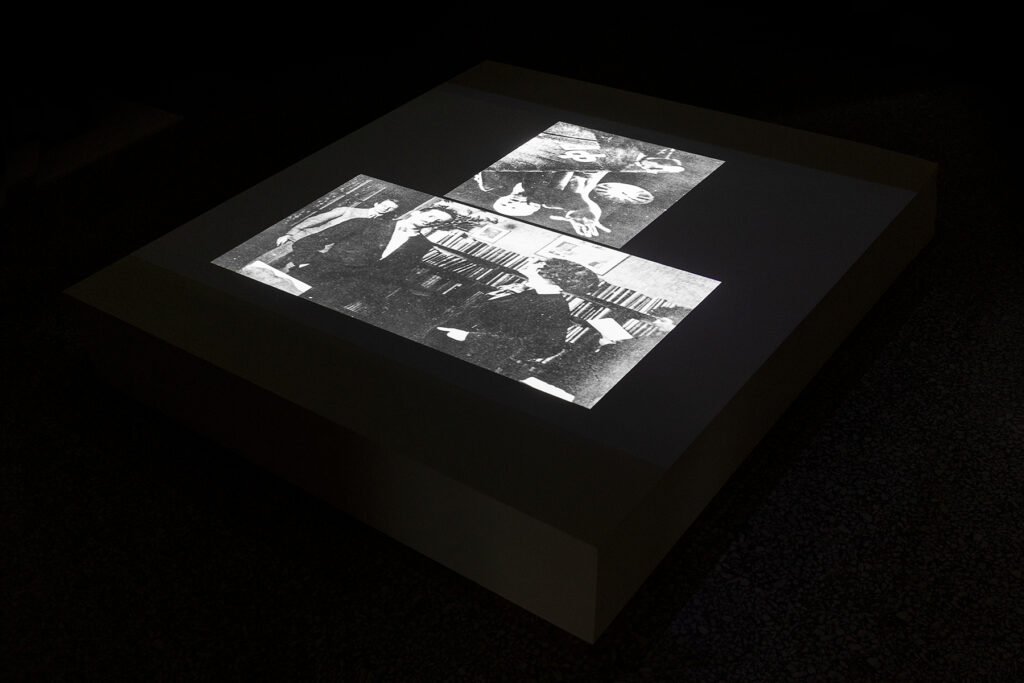

La storia ci guarda è una proiezione fotografica che raccoglie sguardi del passato e li porta al presente, invitando il pubblico a riflettere sulla conoscenza e sulle lacune della storia. A partire dagli anni Settanta, Baruchello ha costruito un archivio di “foto-di-foto” tratte da fonti diverse, organizzandole in base a temi come guerra, morte e sogno. Nel 2018, torna su questo progetto concentrandosi su fotografie di persone che guardano direttamente lo spettatore, creando un ponte tra passato e presente. Le immagini, provenienti da contesti e epoche differenti, interrogano sul modo che gli uomini hanno di comprendere la storia, suggerendo che il passato continua a influenzare il presente attraverso lo sguardo delle persone, come avviene nel contesto della Villa Farnesina, dove storia e attualità si incontrano visivamente.

Nella sala cinque Rilievo ideale, un plastico geografico Paravia, tradizionalmente utilizzato per rilievi topografici e geologici, rielaborato da Baruchello con smalti bianchi, invita a esplorare una “geografia sensibile” tra stratificazioni pittoriche e itinerari mentali. Annullando le denominazioni originali, l’opera rilegge territori intimi e psichici, con rilievi montuosi che degradano lentamente in zone pianeggianti, svelando strati sottostanti e disegnando viaggi ideali attraverso territori di diversa natura.

Un’opera su plexiglass esposta nella Saletta Pompeiana, dove l’intimità degli spazi risuona con la stratificazione visiva e concettuale dell’opera. Si tratta di Oh, Rocky Mountains Columbine, realizzata a New York nel 1966 e che trae ispirazione dalla pianta velenosa Rocky Mountain Columbine, che cresce nelle Montagne Rocciose. I fiori e la loro storia di spostamenti nel mondo sono distribuiti lungo percorsi visivi che guidano lo sguardo in diverse direzioni. In questa tipologia di lavori, l’artista riduce le immagini e le parole per far coesistere la molteplicità dei dati del reale e dell’immaginazione, con strati di plexiglass che creano una narrazione visiva a più livelli. La decorazione della saletta, che include fiori, un uccello e lacrime rosse che fuoriescono dai fiori, risuona fortemente con l’atmosfera dell’ambiente stesso, creando una connessione profonda tra spazio e significato.

La Casa in fil di ferro è un’architettura fragile e aperta, allestita nella Sala del Fregio, e rappresenta il tema del nomadismo e della memoria. Questa struttura smontabile incarna l’idea di una casa non come luogo fisico, ma come spazio onirico e simbolico. Negli anni Settanta, Baruchello esplora il concetto di “abitare” attraverso opere che riflettono l’intimità e la memoria. Nel libro L’Altra casa (1979), scrive infatti di una casa dimenticata, riscoperta solo con uno sguardo nuovo. Le sue case, fatte di canna, velo e fil di ferro, sono rifugi per avventure mentali, simbolizzando il rifiuto delle strutture rigide e il nomadismo. Il lavoro invita a guardare oltre i confini fisici, suggerendo che i veri viaggi sono mentali, senza necessità di possedere un territorio.

Nei giardini storici della villa è allestito Giftpflanzen, Gefahr! (Piante velenose, pericolo!), un giardino di piante velenose allestito nei giardini storici della villa, che riflette sulla complessità della natura e invita a riconsiderare il rapporto tra umano e vegetale, spingendo il visitatore a chiedersi se, in quanto specie, conosciamo realmente la natura e le sue contraddizioni, o se ci basiamo sulle apparenze. Monumento ai non eroi è infine un assemblaggio evocativo che sfida la retorica dell’eroismo, collocato nella Sala di Alessandro Magno e Rossane, dove le gesta dell’imperatore macedone sono narrate attraverso un’iconografia celebrativa. Baruchello risponde con una stele bianca che annulla simboli e narrazioni consolidate, offrendo un omaggio a chi è stato dimenticato dalla storia. L’opera, composta da oggetti come stemmi, libri e giornali obliterati dal bianco, riflette sulla scomparsa dei non eroi e sulla memoria storica.

Questa mostra esplora il lato più invisibile della storia e degli immaginari, accostando modi di vedere e pensare appartenenti a epoche differenti. Le opere dilatano il tempo, rendendo possibili dialoghi che attraversano distanze temporali, tra passato e futuro, antico e contemporaneo.

info: villafarnesina.it