È stata inaugurata il 20 settembre 2024 la nuova mostra di Palazzo Reale a Milano intitolata Picasso lo straniero, con la curatela della storica Annie Cohen-Solal e di Cécile Debray, storica dell’arte e presidente del Musée National Picasso – Paris, il quale ha collaborato alla realizzazione dell’esposizione assieme a Marsilio Arte e al Palais de la Porte Dorée (il Musée de l’histoire de l’immigration parigino).

La mostra milanese inoltre fa il paio con un altro evento espositivo, sempre dedicato all’artista di Malaga, ovvero Picasso a Palazzo Te. Poesia e salvezza (dedicata nello specifico al rapporto tra Picasso e i poeti delle avanguardie parigine come Guillaume Apollinaire e Max Jacob), visitabile dal 5 settembre al prossimo 6 gennaio nel celebre palazzo mantovano.

Dove eravamo rimasti? Al termine dell’ultima mostra proposta da Palazzo Reale nei mesi scorsi (Cézanne/Renoir. Capolavori dal Musée de l’Orangerie e dal Musée d’Orsay di cui si è parlato in un precedente articolo), il visitatore è stato lasciato con un indizio circa quello che avrebbe potuto ammirare in occasione dell’esposizione successiva: Picasso “lo straniero”, appunto, l’artista che più di tutti ha raccolto l’eredità di Renoir e Cézanne catapultandola direttamente nel Novecento e diventando una delle figure di maggior rilievo dell’arte del Secolo Breve.

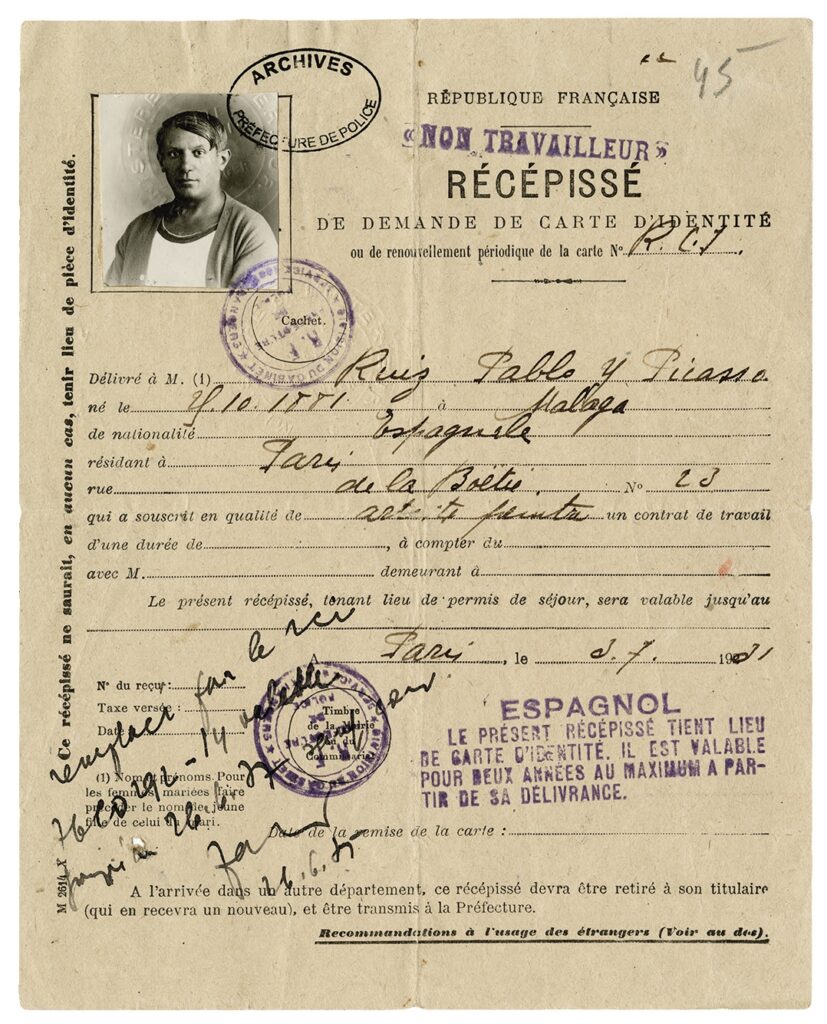

Spunto principale per questa nuova mostra è stato il saggio della curatrice Annie Cohen-Solal Un étranger nommé Picasso. Dossier de police n° 74664, tradotto in Italia con il titolo Picasso. Una vita da straniero per i tipi di Marsilio Editore. Il testo è il risultato di una lunga ricerca archivistica condotta dalla storica attorno alla condizione di straniero vissuta da Pablo Picasso y Ruiz (1881-1973) al suo arrivo a Parigi nel 1900 a soli diciannove anni, segnata dalla diffidenza e dalla xenofobia dovute alla sua origine spagnola. Gli ostacoli per Picasso proseguiranno anche dopo essere diventato un artista riconosciuto a livello internazionale e dovrà quindi fare i conti con molteplici ingiuste resistenze.

Il percorso espositivo ripropone appunto questa pluridecennale tribolazione, a partire dalla prime sale nelle quali viene rievocato l’arrivo dell’artista nella capitale francese, dove viene scambiato per un anarchico e un facinoroso. Questo però non ferma Picasso dall’imporsi come artista di successo nel panorama parigino, grazie anche ai rapporti intessuti con altri artisti, letterati, collezionisti e mercanti d’arte, anch’essi per lo più stranieri, come il gallerista tedesco Daniel-Henry Kahnweiler o i mecenati e intellettuali americani Leo e Gertrude Stein.

Le difficoltà proseguono con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, quando un’ondata se possibile ancora più feroce di xenofobia e nazionalismo investe Parigi colpendo duramente la galleria di Kahnweiler (nel frattempo divenuto mercante esclusivo di Picasso) e portando alla confisca di un elevato numero di opere dell’artista spagnolo, accusato – con il suo Cubismo e in quanto straniero – di aver contribuito alla degenerazione morale ed estetica della Francia.

Tra una sala e l’altra, insomma, assistiamo all’odissea picassiana, costellata anche da intoppi burocratici e corruzione amministrativa: nel 1940, a un passo dall’ottenimento della naturalizzazione, infatti, la richiesta viene respinta all’ultimo momento a causa dell’intervento di un funzionario di polizia (e pittore amatoriale) xenofobo. Solo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la sua adesione al Partito Comunista, che amplifica il suo riconoscimento a livello internazionale, Picasso otterrà la cittadinanza a titolo onorario in alcuni Comuni francesi.

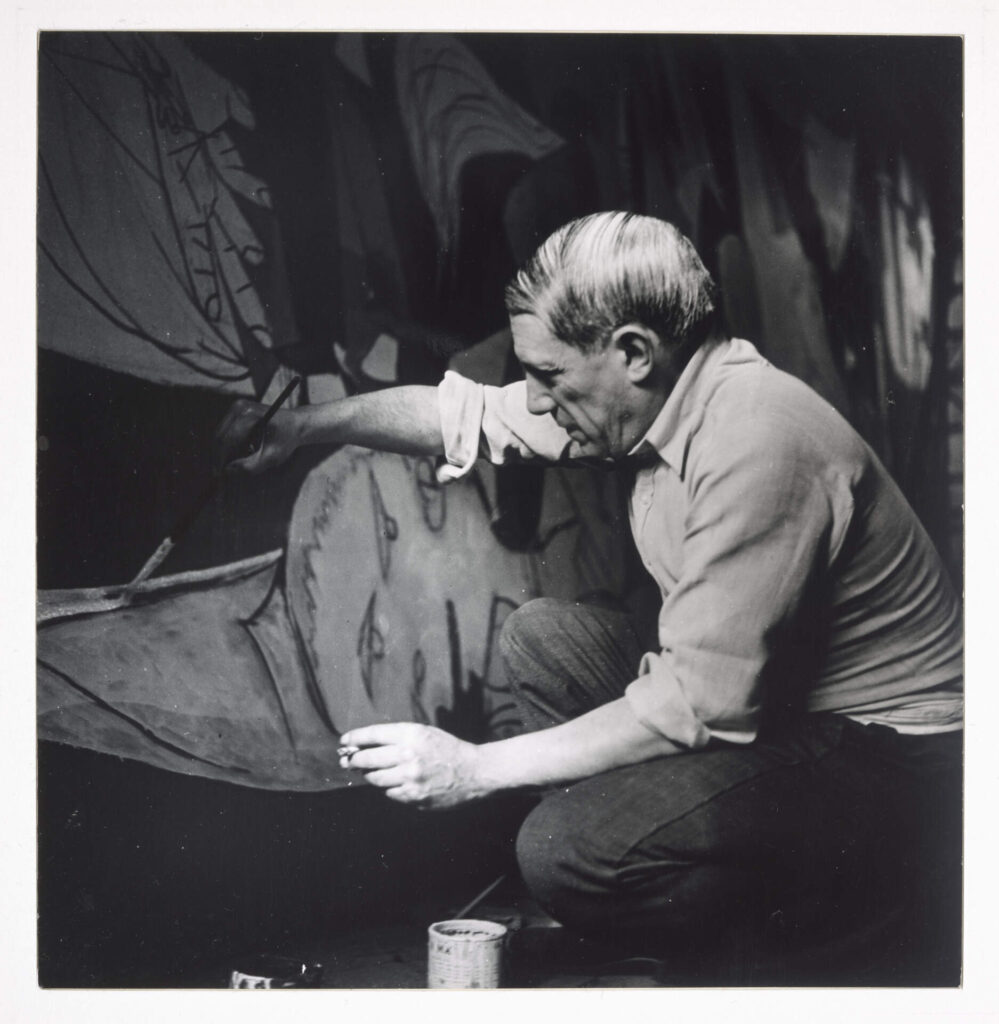

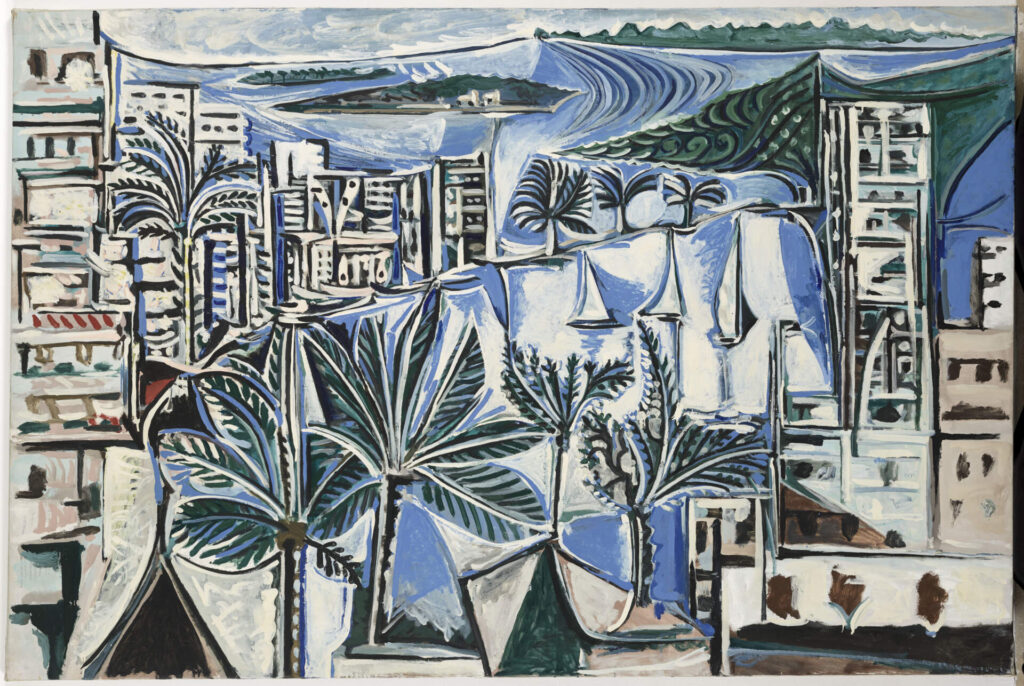

Il travagliato percorso di riconoscimento della propria appartenenza alla società francese (e l’acquisizione dei diritti e doveri che essa comporta) si dispiega quindi lungo la mostra, tra un pannello esplicativo e l’altro, ed è accompagnato da numerose opere dell’artista spagnolo. Pitture a olio, disegni a matita, puntesecche e acquetinte, sculture, ceramiche: non mancano esemplari del percorso artistico che ha accompagnato la sua lunga vita (Picasso muore infatti nel 1973 all’età di 92 anni), affiancati inoltre da numerose riproduzioni di altre sue opere (una tra tutti, La famiglia di saltimbanchi, emblematica del Periodo Rosa e rimasta alla National Gallery of Art di Washington) nonché di numerosi documenti d’archivio che la curatrice ha rintracciato durante il lungo lavoro di studio in preparazione al suo saggio.

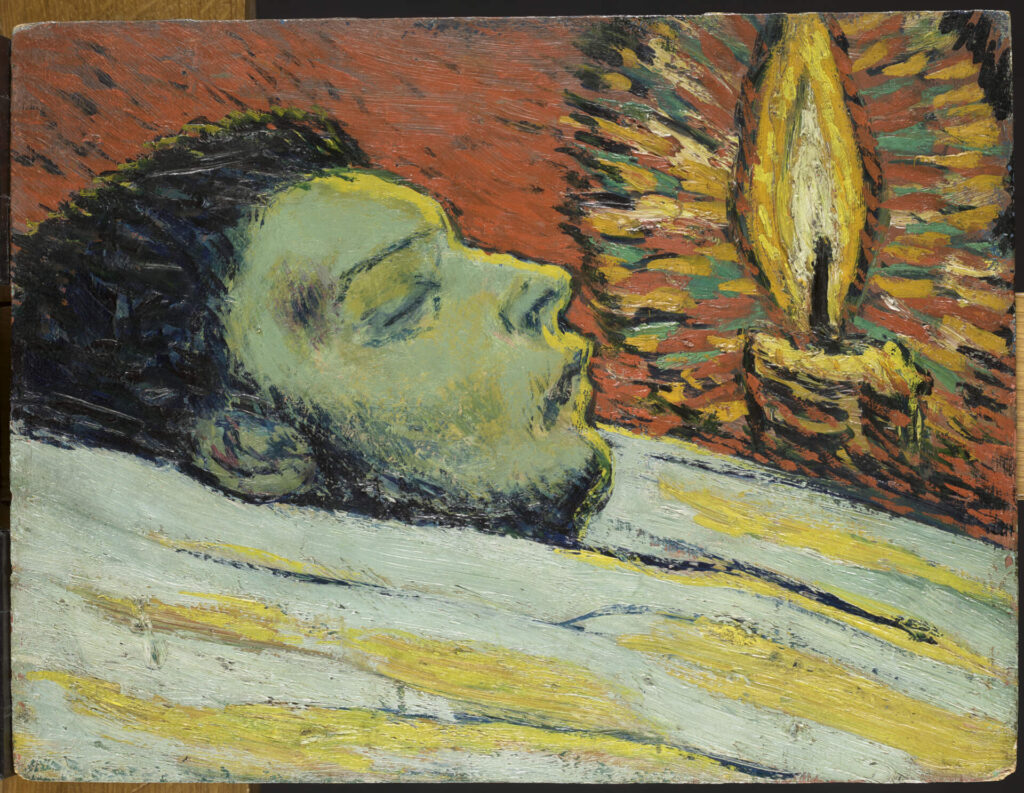

Come ricordato anche da Tommaso Sacchi (assessore alla cultura del Comune di Milano) nel suo pannello introduttivo, infatti, uno degli aspetti peculiari di questa mostra è costituito proprio dall’attento lavoro di ricerca archivistica e documentale condotto da Cohen-Solal, il quale traspare senza dubbio lungo l’intero percorso espositivo, costellato di grandi pannelli recanti riproduzioni di documenti. Esempio emblematico è senz’altro il Dossier d’étranger, dalla copertina rossa, che troneggia nella seconda sala assieme ad alcuni piccoli quadri realizzati da Picasso nei primissimi anni del Novecento come La Mort de Casagemas (olio su tavola, 1901), Le Coupeur de têtes (inchiostro e gouache su carta, 1901) e Groupe d’hommes (inchiostro e matita su carta, 1902). Tutte opere di piccole dimensioni, lontane dallo stile picassiano più noto al grande pubblico e caratterizzate da soggetti prosaici e crudi, vicini alla condizione di miseria vissuta dall’immigrato Picasso.

Il percorso prosegue cronologicamente seguendo gli eventi della biografia dell’artista, tra opere originali e riproduzioni di documenti storici: ecco dunque che vediamo una riproduzione di una lettera della madre di Picasso, qualche quadro o disegno del periodo cubista, riproduzioni di fotografie d’epoca dei luoghi frequentati dall’artista e dalla sua cerchia, opere del periodo surrealista, riproduzioni dei documenti d’identità di Picasso, un video del balletto Parade (1917) per il quale ha disegnato le scenografie, riproduzioni di fotografie dell’esposizione di Guernica presso la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale nel 1953, ceramiche risalenti al trasferimento di Picasso nel Sud della Francia.

In generale, il percorso espositivo si configura principalmente come una indagine sul “Picasso storico”, sulle sue vicende biografiche più che sul suo percorso artistico in senso stretto: naturalmente, le opere esposte suggeriscono il continuo lavorio stilistico che ha caratterizzato il percorso artistico di Picasso grazie alla loro presenza e ad alcuni cenni riportati nei numerosi pannelli esplicativi che costellano le sale. Il focus qui tuttavia è, come ribadito più volte, il percorso di vita e le difficoltà che Picasso ha dovuto affrontare nella sua lotta per la cittadinanza: l’arte costituisce un basso continuo, una costante, ma non l’elemento prioritario.

Si tratta senz’altro di un approccio legittimo, soprattutto se applicato a un artista iper-inflazionato come Pablo Picasso, che negli anni è stato oggetto di studi ed esposizioni molteplici volte. È dunque giusto proporre una chiave di lettura per certi versi alternativa, che si concentri su un aspetto specifico e meno battuto della vita dell’artista: senz’altro questa mostra ci riesce, purché non la si visiti pensando di trovarvi una trattazione completa di quello che è stato il percorso artistico di Picasso.

Certamente, nel dispiegarsi dell’itinerario espositivo, si fa riferimento più volte alla sua produzione artistica ma ciò avviene solo per cenni e senza proporre mai veri e propri affondi nelle varie fasi della ricerca picassiana. Non vi è traccia per esempio, se non tramite qualche toccata e fuga tra un pannello e l’altro, dei famosi periodi (il “Periodo Blu”, il “Periodo Rosa”) che hanno caratterizzato la produzione di Picasso, oppure del lavorio artistico che ha portato al Cubismo – semplicemente, a un certo punto, qualche opera cubista fa la sua comparsa nelle sale della mostra. Les Demoiselles d’Avignon (1906-7), per esempio, vengono citate solo verso la fine della mostra con riferimento al successo che Picasso ha avuto all’estero (in particolare negli USA, dove il MoMA di New York ha dimostrato presto grande interesse verso l’artista spagnolo), rispetto alla Francia, nonostante egli vi abbia vissuto e lavorato per gran parte della sua esistenza.

Come detto, tale approccio curatoriale è lecito ma rischia di produrre un risultato che, per quanto capace di offrire una panoramica completa della vita di Picasso, potrebbe forse lasciare in secondo piano le questioni più squisitamente artistiche. La priorità viene data alla narrazione delle vicissitudini biografiche mentre le opere vengono lasciate parlare per loro stesse: lungi dal pretendere una mostra puramente didattica (una sorta di lezione di storia dell’arte sulla parabola artistica picassiana), si rileva comunque che un’esposizione così strutturata potrebbe lasciare il pubblico (soprattutto quello non addetto ai lavori e non in possesso di conoscenze pregresse sull’opera dell’artista o sul Cubismo) forse un poco spaesato.

Inoltre, poiché la volontà dichiarata è proprio quella di proporre un affondo storico sull’artista, basato sullo studio documentale, si resta in parte delusi dal constatare che i documenti, in realtà, non ci sono. O meglio: ci sono, ma sono praticamente tutte riproduzioni stampate su pannelli appesi alle pareti. Naturalmente, si tratta di riproduzioni che rendono ben conto del profondo lavoro svolto dalla curatrice ma si sente comunque la mancanza di qualche esemplare effettivamente originale (pur nella consapevolezza della difficoltà di spostare documentazione d’archivio dalla propria sede per motivi conservativi o perché sottoposta a vincoli). Tuttavia, nell’era di Internet, in cui basta disporre di uno smartphone per accedere a un qualsiasi motore di ricerca e trovare tutte le immagini e riproduzioni che si desiderano, da una mostra forse ci si aspetterebbe qualcosa di più: insomma, manca la suggestione di trovarsi davvero di fronte a un documento storico, a qualcosa che ha varcato i tempi.

Infine, la presenza di opere, riproduzioni di opere, riproduzioni di documenti, proiezioni video, pannelli esplicativi viene integrata, in alcuni punti del percorso, anche da tracce audio trasmesse a ripetizione che ripropongono la lettura in lingua originale di documenti storici tra cui, per esempio, la lettera di Maria Lopez Ruiz Picasso al figlio oppure un estratto dal primo rapporto della polizia parigina su Picasso, risalente al 1901. Tutti questi elementi concentrati talvolta in spazi relativamente piccoli rischiano davvero di sottoporre il visitatore a una iperstimolazione che impedisce di orientarsi e cogliere appieno tutti gli spunti proposti (soprattutto in presenza di comitive numerose accompagnate dalla spiegazione ad alta voce di una guida).

Nonostante tutto questo, comunque, la mostra suggerisce una chiave di lettura diversa e interessante in base alla quale considerare un artista su cui si è già detto e scritto abbondantemente. Una proposta che, a partire dall’esperienza di un artista che non ha avuto timore di schierarsi politicamente nonostante gli ostacoli dovuti alla sua condizione di immigrato (e perciò percepito come diverso, sospettabile, potenzialmente sovversivo), ci invita, in ultima analisi, a una riflessione sulla nostra società, sulle sue dinamiche e su un tema – quello della cittadinanza, cioè del riconoscimento civico della propria appartenenza a una comunità – più che mai attuale.

Picasso lo straniero

Dal 20 settembre 2024 al 2 febbraio 2025

Palazzo Reale – Milano

info: palazzorealemilano.it