In un’intervista uscita a marzo sul cartaceo della rivista della Quadriennale di Roma, rilasciata a Nicolas Ballario, Gian Maria Tosatti racconta dello strappo avvenuto nel suo lavoro di direzione artistica, subito dopo l’uscita di Umberto Croppi dalla presidenza, in favore di Luca Beatrice. Non tutti sanno che a seguito di questo evento, infatti, tutti i progetti dell’istituzione portati avanti in questi anni da Tosatti sono stati azzerati, lasciando gli ultimi due anni di direzione artistica con un buco enorme.

Si rende quindi necessario ripercorrere quello che è stato fatto in questi anni dall’istituzione romana, sotto la direzione di un artista che è riuscito a interpretare la sincera missione di un’istituzione pubblica, quella di avvicinare i cittadini al dibattito culturale, non soltanto con un’unica mostra, ma rendendo conto di un lavoro svolto quotidianamente dal team di professionisti coordinati da Tosatti. «Non credo che si possa produrre una mostra ogni quattro anni senza dover dimostrare come essa sia il frutto di un processo capillare, che si è svolto scientificamente per tutti i 1440 giorni che hanno preceduto quello statement», ha dichiarato Tosatti. «Sotto la mia Direzione artistica e sotto la Presidenza che mi ha dato fiducia, la Quadriennale ha iniziato a cambiare per aumentare la sua credibilità».

I progetti sotto la direzione Tosatti

Abbiamo visto, infatti, in questi anni svilupparsi numerosi progetti che capillarmente hanno coinvolto la rete di artisti nazionale e internazionale, le realtà accademiche, l’apertura di nuove connessioni tra residenze d’artista e post-dottorati, la creazione di un archivio critico sulla scena contemporanea come strumento di indagine e di interconnessione tra istituzioni.

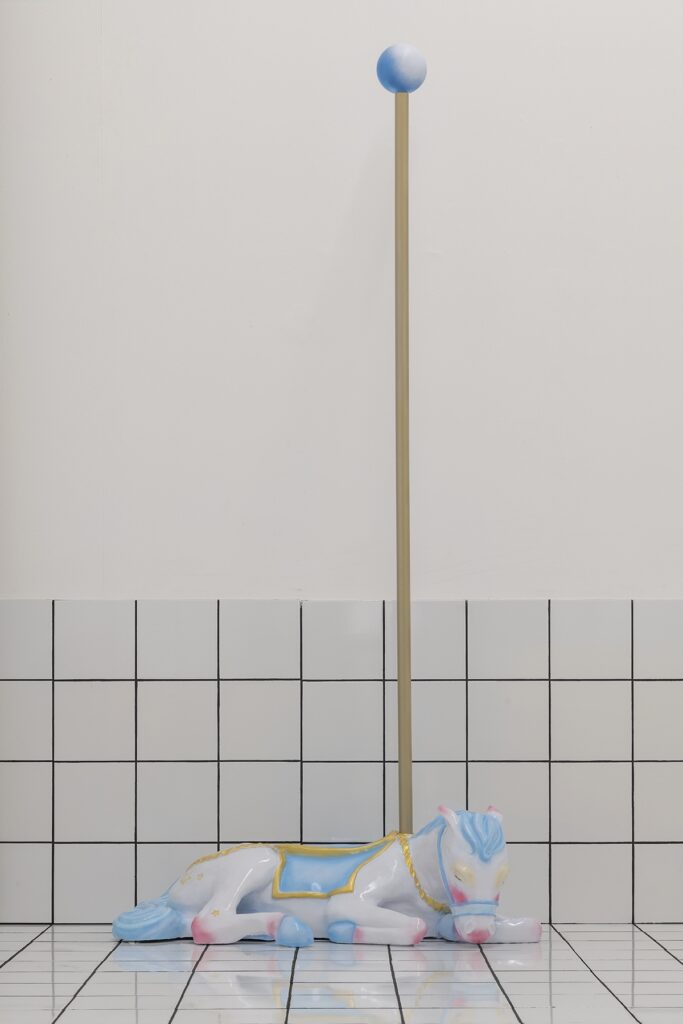

In primis, i due programmi di mostre paralleli, Paesaggio e Portfolio che ha visto protagonisti gli artisti segnalati dai vari critici sul territorio nazionale, con una specifica attenzione agli under 35 nella sezione Portfolio curata da Gaia Bobò. Il lavoro espositivo è sempre stato accompagnato da un portfolio critico che affrontava l’intera produzione dell’artista e che resta come documento condivisibile con tutte le istituzioni estere, portando la nostra scena artistica – e i suoi protagonisti – fuori dai confini nostrani, esportando sul piano internazionale artisti che sarebbero già dovuti essere considerati maestri conclamati.

Paesaggio, invece, ha visto coinvolti curatori italiani o stranieri (spesso direttori o curatori di istituzioni internazionali) nella scrittura di saggi sulle traiettorie più interessanti nell’arte italiana del XXI secolo. Partendo da residenze realizzate in collaborazione con gli istituti di cultura, è stato realizzato un ciclo di mostre che ha in qualche modo “spazializzato” un ragionamento ancorato sulla carta.

«L’Italia aveva bisogno di una struttura che fosse, realmente, un ente di ricerca sull’arte di questo Paese. Allo stesso modo ha bisogno di altre cose che esistono sulla carta e non nei fatti. La Quadriennale da due anni ha istituito un metodo scientifico e gli ha costruito attorno una serie di attività. In questo modo si rende credibile di fronte ai cittadini che sono i suoi azionisti. Questo giova a chi non sa nulla di arte e teme di avvicinarvisi, come agli altri attori del sistema che possono trovare in noi un sistema di verifica».

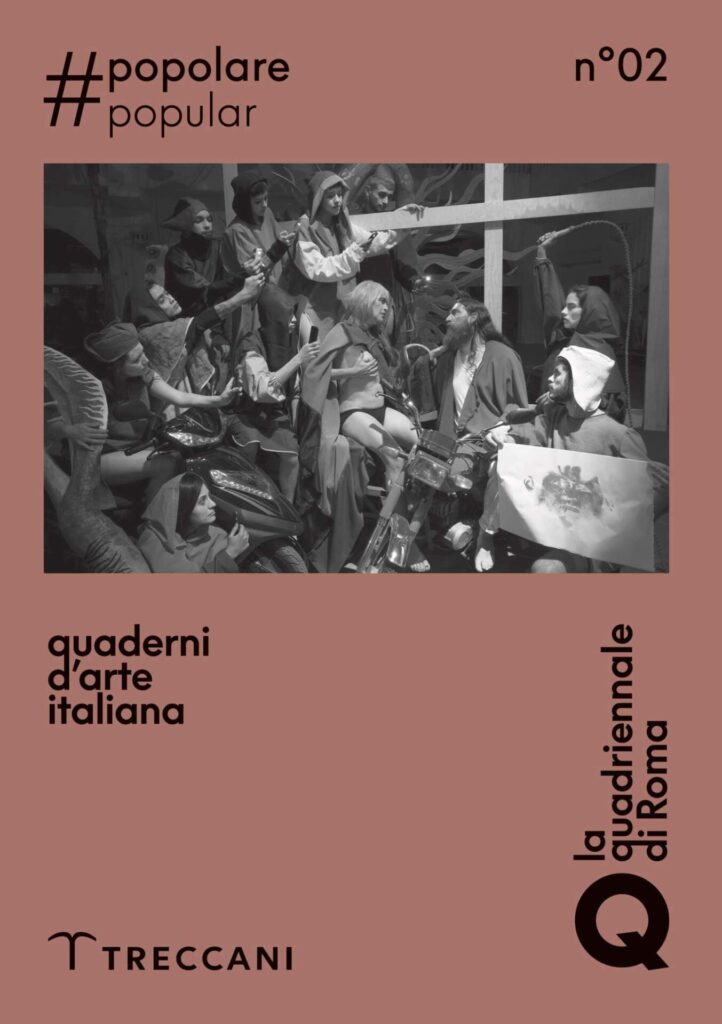

I Quaderni con Treccani

E infatti, insieme a Panorama – il progetto di monitoraggio della scena artistica attraverso studio visit svolti dai 15 curatori distribuiti uniformemente su tutto il territorio nazionale – La Quadriennale di Roma ha realizzato un altro fondamentale strumento di ricerca e contestualizzazione della pratica artistica contemporanea con i «Quaderni d’arte italiana», editi da Treccani. «Quando realizzavamo il primo annuario dell’arte italiana – un’altra delle iniziative della Quadriennale volte al monitoraggio dell’esistente e alla sua problematizzazione – ci siamo resi conto che, in Italia, in dodici mesi, si producono circa cinquecento articoli di critica e che solo nel suo primo anno di attività, con i testi pubblicati giorno dopo giorno, la Quadriennale era arrivata a valere circa il 50% dell’intera produzione critica del Paese. Questo non è un dato lusinghiero per la nostra istituzione, ma un dato allarmante per l’editoria italiana e per l’intero sistema di analisi e valutazione dei processi artistici contemporanei».

Il coinvolgimento delle Accademie

E poi l’area curata da Raffaella Perna dedicata al mondo dell’università che ha visto assegnare ogni anno una borsa di ricerca post-dottorato, dedicata alla costruzione di linee interpretative sull’arte italiana del XXI secolo. Un lavoro che produce anche una serie di seminari inter-universitari che hanno l’obiettivo di mettere in connessione i dottorandi e aiutarli a lavorare in team, condividendo bibliografie e risultati di ricerche che possano incrociarsi, andando a colmare un gap tra mondo accademico e mondo critico che ancora non è colmato. «Questo, da una parte fa uscire le ricerche accademiche dal loro mondo un po’ chiuso, rendendole popolari – specifica Tosatti – e dall’altra incentiva anche le università a rivolgere maggiore attenzione all’arte italiana contemporanea».

L’area dedicata all’arte digitale, coordinata da Valentino Catricalà, invece, ha istituito una borsa di ricerca post-dottorale per indagare gli sviluppi delle tecnologie applicate alle arti, e ha anche realizzato una serie di residenze in collaborazione con il Dipartimento di Arte Digitale alla Manchester Metropolitan University. Ciò ha consentito a giovani artisti italiani di sviluppare le proprie ricerche con strumenti altamente avanzati, valorizzandone ulteriormente il lavoro.

Da queste attività quotidiane, sono nate le diverse mostre per le quali altri musei o biennali internazionali hanno chiesto alla Quadriennale di Roma un contributo scientifico ed economico. Insieme al grande lavoro con il Ministero degli Affari Esteri, «che ha l’obiettivo di porre in una prospettiva organica le risorse di quest’ultimo, così come le nostre, per valorizzare l’arte italiana».

Due anni densi, dunque, bloccati bruscamente prima del tempo. «Le persone, oggi, non sanno più a cosa serva l’arte. Chi sguazza tra le nostre secche parla spesso di soldi, di aste, di investimenti. Sembra quasi che le opere siano un prodotto finanziario. E ovviamente ai cittadini i prodotti finanziari interessano poco, in generale. L’arte produce principalmente dibattito e oggi, per i cittadini è centrale parteciparvi, perché esso è l’unica finestra aperta sul presente e sul futuro, su una visione filosofica del sé e della propria comunità in un tempo in cui la politica ha perduto ogni portato ideale e si limita a fare, meglio o peggio, l’ordinaria amministrazione dello Stato».