Il connubio Arte-Intelligenza Artificiale ha conquistato negli ultimi mesi una rilevante esposizione mediatica, con proposte espositive ed editoriali finalizzate ad illuminare i punti più sensibili della doxa che il tema mette a nudo. Il primo in assoluto è la questione dell’autorialità delle immagini e delle opere realizzate con l’IA: chi le ha create, di chi sono i diritti, che senso ha firmarle, deve essere dichiarato l’uso dell’IA, a cosa si riduce la creatività dell’artista, il mercato le può riconoscere in termini economici come opere originali?

Alcune delle risposte possibili a questi interrogativi sono venute da due recenti eventi gemellati promossi a Parma: il convegno e la mostra dal titolo L’opera d’arte nell’epoca dell’intelligenza artificiale, entrambi curati da Chiara Canali, Rebecca Pedrazzi e Davide Sarchioni. Promossi per l’edizione 2024 del Festival della Creatività contemporanea, è infatti proprio su quest’ultima che i due eventi si sono concentrati. Il percorso di esplorazione e comprensione critica del fenomeno parte da un primo dato fondativo, ovvero la svolta impressa alla storia delle immagini dalla modalità operativa di generarle attraverso un comando testuale inviato ad un dispositivo tecnologico, l’iconogenesi delle tecnologie TTI (text-to-image), così definita da Francesco d’Isa, intervenuto al convegno e autore del saggio La rivoluzione algoritmica delle immagini, Sossella editore.

Che tra immagine e linguaggio verbale esista una relazione strettissima, non è certo l’uso dell’AI ad averlo rivelato. Con un’esplorazione ad alta densità e profondità concettuale, ne espone i molteplici risvolti teorici Pietro Montani nel suo recente Immagini sincretiche, pubblicato da Meltemi. In particolare, il saggio ricostruisce in termini di epigenetica (condizioni ambientali che nel tempo possono modificare il corredo genetico di una specie, l’Homo sapiens in questo caso), come l’uso articolato del linguaggio verbale abbia determinato l’acquisizione di una specifica competenza orientata alla costruzione di segni visivi, anch’essi articolati in tratti pertinenti di riconoscimento e di simbolizzazione. Dalla singola figura tale competenza si è poi estesa alla relazione tra più figure, terreno fertile per l’origine della narrazione e della scrittura.

La condensazione sincretica di immagini che ne richiamano altre per associazioni multimodali/multisensoriali e inferenze da significati concatenati nel loro sviluppo temporale, è stato un dominio incontrastato del cinema, nel quale narrazione, immaginazione ed emozione si intrecciano in un’unica fibra. Ora l’IA sembra potersi appropriare di tutte le diverse modalità con cui si è finora manifestato l’“obrazovanie” teorizzato da Ejzenštein, (il divenire immagine dell’opera incarnandosi nel pensiero e nell’immaginazione di chi l’osserva), riproducendole e mettendole in commistione l’una con l’altra, in un mash up onnivoro e onnipervasivo.

Di tale mash up endemico della tecnoimmagine algoritmica, ha dato una lettura affascinante l’artista tedesca Alina Frieske, presentata all’ultima edizione di MIART dalla galleria svizzera Fabienne Levy. Frieske gioca al ripescaggio del collage come tecnica per svolgere incessanti passaggi percettivi dal pittorico al fotografico, per poi far intendere che tutto è digitalizzato e che una stessa matrice computazionale può generare immagini di ogni tipo, miscelandone i particolari come un frullatore in azione, o come un browser che invece di sfogliare pagine, sfoglia strati del visibile come una cipolla.

Ed è per tale condizione dell’iconosfera governata dall’IA che Ruggero Eugeni, autore del saggio Il capitale algoritmico Morcelliana, inverte la ben nota definizione heiddegeriana del “farsi immagine del mondo” in quella di nuovo conio “il farsi mondo delle immagini”, particolarmente appropriata per gli algoritmi dell’IA, “che non solo riproducono l’archè propria delle immagini foto-cinematografiche ed elettroniche, ossia la consapevolezza che quanto viene visualizzato deriva da una trascrizione automatica del mondo materiale; essi introducono altresì l’idea che la costruzione dei data-cube (griglie multidimensionali di organizzazione dei dati) utilizza e combina in un’unica rappresentazione differenti fonti di dati: l’algoritmo supera quindi la parzialità prospettica della fotografia, del cinema e della televisione e viene vissuto come la visualizzazione parziale e graduale di una rappresentazione computazionale completa del mondo”.

Ma allora è lecito chiedersi: il linguaggio verbale del prompting, in uso con l’AI, altro non è che un selettore-combinatore di tratti pertinenti iconici, estrapolabili e ricombinabili, come forse lo era già stato per il sapiens che improntava di sé e di ciò che discriminava nel mondo le superfici della grotta paleolitica Chauvet? Cosicché sono il testo e il linguaggio a guidare il processo della creatività, ad assumere il ruolo del kubernêtês, il pilota nocchiero omerico. Peraltro, come ricorda Eugeni, da questo termine greco deriva la prima nominazione dell’intelligenza artificiale, la cibernetica.

Tornando alle tecnologie Text to image, è davvero con esse che per la prima volta si riesce a creare un’immagine “senza metterci le mani”? Lasciando tra parentesi gli antecedenti di fotografia e cinema, che meritano un discorso a parte, si potrebbe ricordare l’azione dimostrativa di Làszlo Moholy-Nagy che nel 1923, in epoca Bauhaus, creò Telephone Picture, una composizione astratta in porcellana realizzata a distanza, dando per telefono puntuali indicazioni esecutive ad una fabbrica specializzata. Venduta all’asta nel 2016, l’opera venne acquistata dal MOMA per un valore di 6,1 milioni di dollari. Per molto meno, 432.500 dollari, nel 2018 è stato battuta da Christie’s l’opera Edmond de Belamy la stampa su tela di un ritratto creato con l’IA dal gruppo francese Obvius e firmato con la formula dell’algoritmo che l’ha generato.

Nel saggio curato da Anna Barale Arte e intelligenza artificiale, edito da Jaca Book, il gruppo Obvius racconta la ricostruzione dell’esperienza, illustrandola con la riproduzione dell’intera quadreria della famiglia immaginaria Belamy, generata dallo stesso algoritmo prodotto con le GAN, ovvero due reti neurali (molti computer collegati tra loro) antagoniste, una (generator) che introduce alterazioni nelle unità di enormi data set (in questo caso riproduzioni digitali di ritratti della storia dell’arte europea) e l’altra (discriminator) che deve discriminare, secondo tratti pertinenti acquisiti in fase di addestramento-apprendimento (machine learning) se l’immagine del generator è una copia o un originale, in un gioco combinatorio in cui si affinano vicendevolmente le capacità dei due sistemi computazionali. L’operatore umano può decidere quando stoppare e come intervenire sul processo in corso di queste sfide digitali all’ultimo bit, che avvengono in un’inaccessibile black box.

Fatto sta che i ritratti di famiglia della quadreria Belamy rivelano una sorta di intromissione deformante e frammentante che li accomuna, come se dentro la scatola nera delle GAN fosse finita la spatola di Francis Bacon a massacrare l’integrità dei tratti fisionomici e delle pose. I sei anni trascorsi da Edmond de Belamy si vedono tutti e sembrano già provenire da un’epoca lontana, se si osservano le opere in mostra a Parma, riprodotte e criticamente commentate nel catalogo, anche questo pubblicato da Jaca Book, e redatto dagli stessi curatori.

In estrema sintesi, dalla mostra e dal convegno emergono alcuni orientamenti espressivi comuni. Il primo è riconoscibile nell’intenzionalità di distinguere nettamente il piano metalinguistico e di sperimentazione autoriflessiva dell’IA, rispetto alla sua semplice applicazione per la generazione di immagini. Il secondo è la scelta prevalente di immagini dinamiche che restituiscono nel loro apparire in movimento il flusso processuale e metamorfico, corrispondente al processamento di dati all’origine della loro esistenza visibile. In alcuni casi, come quello di Deborah Hirsc e Davide Maria Coltro, il processo metamorfico della visibilità imaginale si intreccia con quello biologico del mondo vegetale.

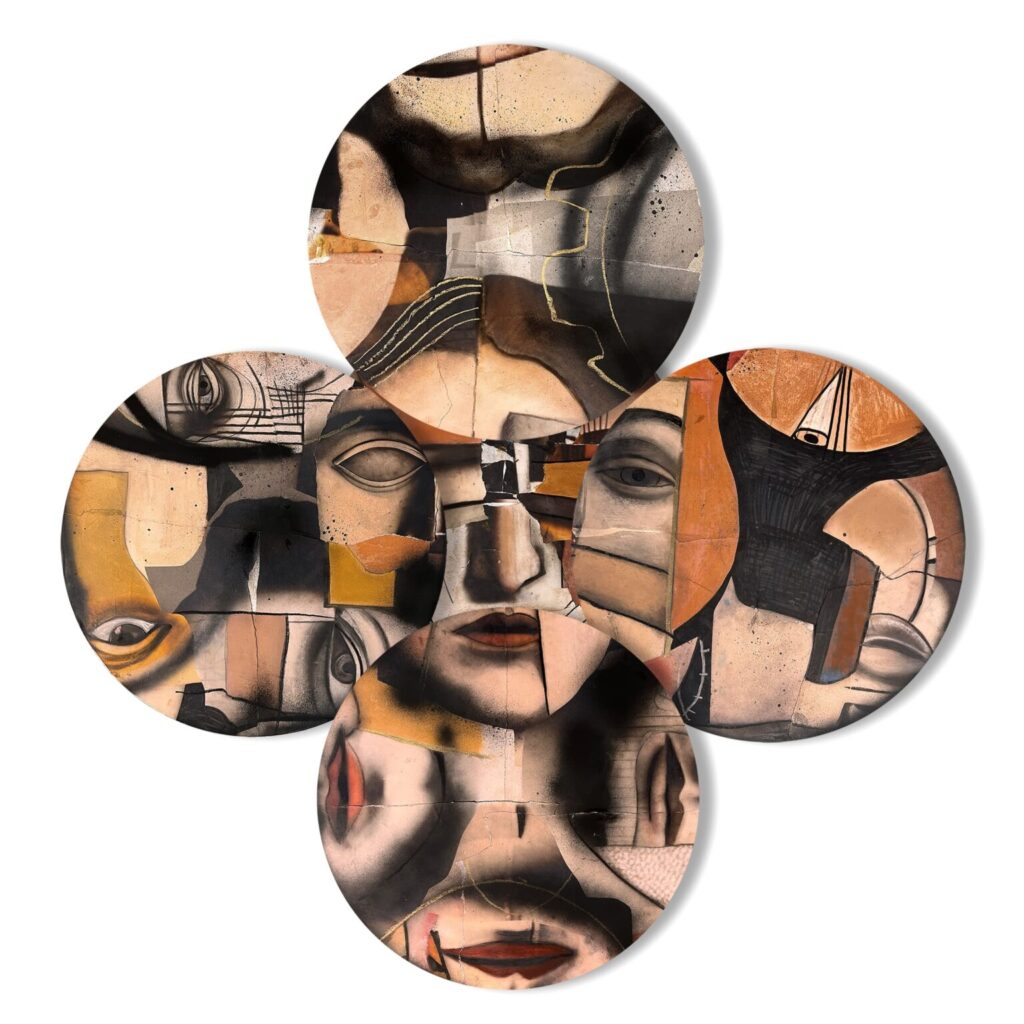

Ma non solo. Può trattarsi dei metalli e dei tessuti con cui Nick Landucci elabora le sue sculture, poi date in pasta alle GAN perché ne riproducano a piacimento le possibili configurazioni alternative. Oppure può trattarsi del volto umano, quello dello gnomo post-umano di Snow white overdrive, opera di Max Papeschi, oppure quello dadaista di Giuseppe Ragazzini, The face wheel, le cui metamorfosi sono ottenute dalle diverse combinazioni di cinque dischi rotanti e azionati da un motorino che si attiva o disattiva in modalità random, grazie ad una scheda programmata affinché, dalle diverse combinazioni possibili, ne scaturiscano 1024 volti diversi.

Il terzo orientamento è l’interpolazione di immagini dinamiche e astratte che, nell’esperienza tipica della realtà aumentata, si sovrappongono alla visione naturale attraverso dispositivi digitali di osservazione, come nel caso di Vincenzo Marsiglia e Chiara Passa, che unisce, a quelle visive, interpolazioni di sintesi vocale. Agisce invece con interpolazioni poetiche Mauro Martino, che li affida all’IA per produrre metamorfosi dei tessuti urbani videoripresi in alcune città italiane durante la pandemia. Ai versi declamati di alcuni poeti, le immagini reagiscono come velari mossi dal vento, sui quali appaiono spazi sempre nuovi. L’estetica della leggerezza dei “passaggi” si ispira a Le città invisibili di Italo Calvino, che ha scritto. “È delle città come dei sogni: tutto l’immaginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio, oppure il suo rovescio, una paura”.