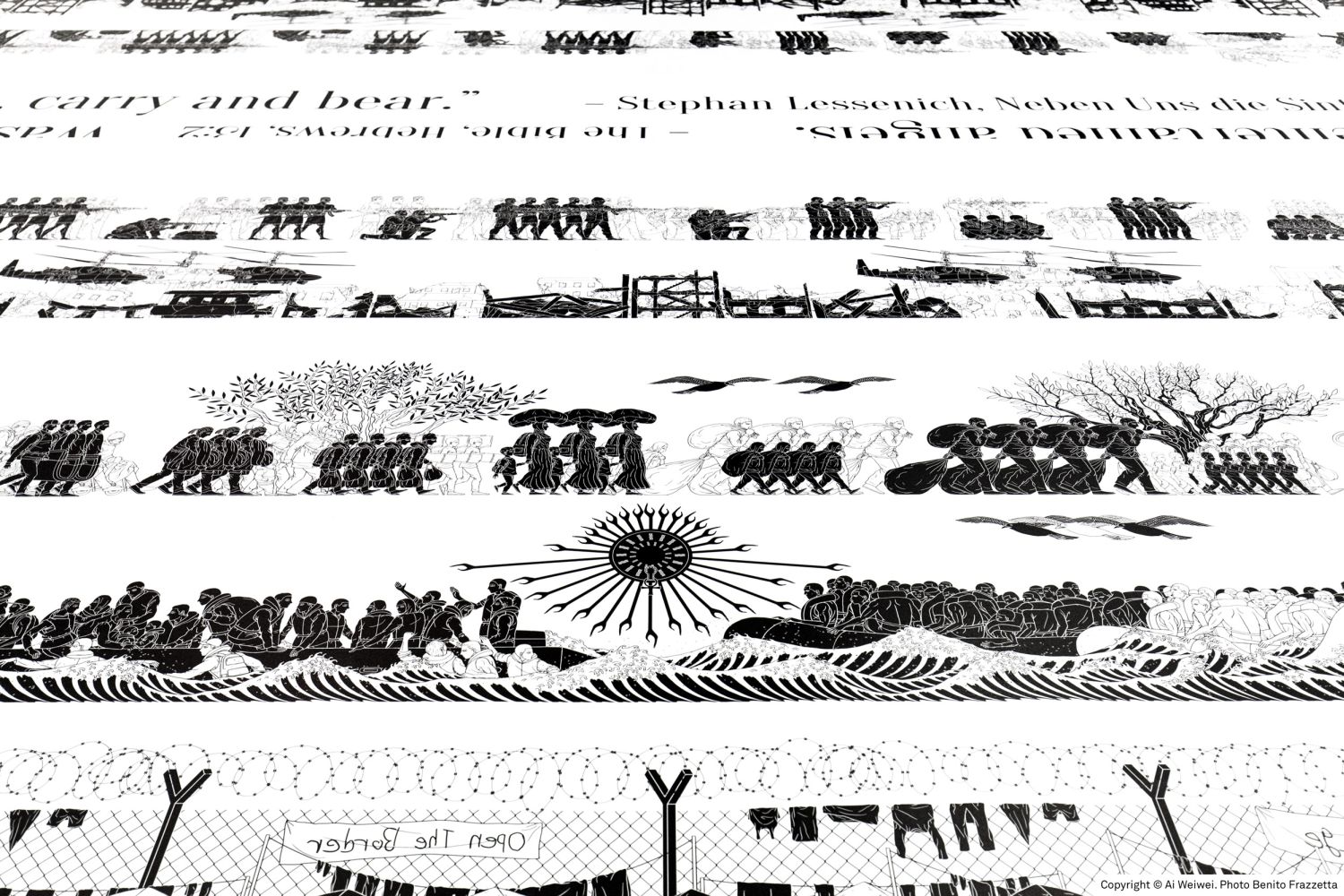

Un immenso disegno in bianco e nero si srotola sul pavimento per circa mille metri quadri. Rappresenta la storia delle migrazioni dell’uomo, richiamando le antiche incisioni vascolari greche, sumere, egizie, che si incrociano con le immagini più attuali di confini segnati dal filo spinato, aerei da guerra, esuli in fuga, approdi in gommone, tende sotto le quali trovare provvisorio riparo.

Un immenso disegno in bianco e nero si srotola sul pavimento per circa mille metri quadri. Rappresenta la storia delle migrazioni dell’uomo, richiamando le antiche incisioni vascolari greche, sumere, egizie, che si incrociano con le immagini più attuali di confini segnati dal filo spinato, aerei da guerra, esuli in fuga, approdi in gommone, tende sotto le quali trovare provvisorio riparo.

Si tratta di Odyssey, progetto dell’artista Ai Weiwei appositamente realizzato per Zac, ai Cantieri culturali alla Zisa, inaugurato in contemporanea alla convention annuale di Amnesty International e con il supporto del Comune di Palermo. «Quest’opera testimonia il cammino che la nostra città ha percorso in questi ultimi anni come centro nevralgico dello scambio culturale a Sud dell’Europa, a Nord dell’Africa e ad Ovest dell’Oriente». Afferma Andrea Cusumano, Assessore alla Cultura del capoluogo siciliano, promotore di una vera e propria rinascita culturale in Sicilia, puntando sulla cultura e sui diritti umani.

Chi è Andrea Cusumano e come è approdato alla politica?

«Andrea Cusumano è un artista e accademico palermitano di madre tedesca e nazionalità britannica, a cui Leoluca Orlando ha chiesto poco più di due anni e mezzo fa di tornare a Palermo da Londra per fare l’Assessore alla Cultura, e ha detto ok».

L’ installazione di Ai Weiwei all’interno dello Zac non è certo un caso isolato, ma l’ultimo tassello di un’attenta programmazione che ha visto alternarsi artisti internazionali quali Regina Jose Galindo, Hermann Nitsch, Letizia Battaglia, Mustafa Sabbagh, solo per citarne alcuni. Che genere di interventi sono stati necessari per mutare le sorti di questo spazio per anni impantanato in gestioni poco trasparenti?

«Non credo si trattasse di gestione poco trasparente. Prima della sindacatura Orlando si era trattato semplicemente di assenza di gestione: lo spazio era chiuso. Poi con il mio predecessore, Francesco Giambrone, e con la guida di Giuseppe Marsala e diversi artisti e operatori culturali della città è stato riaperto per un breve periodo come spazio laboratorio per le nuove generazioni. Quando sono arrivato era nuovamente chiuso e necessitava di alcuni lavori. I lavori sono stati fatti e ho iniziato a fare una programmazione che da subito ha avuto una certa risonanza nazionale. Il programma è stato curato a partire da una linea curatoriale chiara e strategicamente rilevante per la città: l’arte contemporanea come fattore di sviluppo e intesa come luogo per riflettere sulle istanze del mondo contemporaneo. La visione è ciò che ha consentito di realizzare una programmazione coerente, e la coerenza è ciò che dà possibilità a un progetto di accedere al credito nazionale e internazionale. Non sono state investite risorse ingenti, anzi direi che per la mole dello spazio e l’importanza degli artisti abbiamo realizzato un piccolo miracolo. Ma per questo bisogna soprattutto dire grazie agli artisti che hanno partecipato, alle istituzioni che hanno contribuito e alcuni sponsor privati. È la dimostrazione che le risorse sono importanti, ma che con le buone idee si può comunque fare molto».

Pensa che lo Zac abbia le caratteristiche per diventare un punto di riferimento per il contemporaneo a livello internazionale? E adottando quali strategie?

«Zac è la Turbine Hall del Sud. È uno spazio straordinario che stuzzica l’appetito di artisti di calibro internazionale. In poco meno di due anni è già un punto di riferimento nel mondo dell’arte contemporanea, ma è ovvio che per passare dall’impringting iniziale a un’istituzione matura occorre dare continuità progettuale. Da un lato abbiamo lavorato affinché i Cantieri della Zisa, il complesso di cui Zac fa parte, potessero trovare finalmente la svolta attesa da tanto tempo. Abbiamo recuperato diverse strutture, stiamo completando il Centro Internazionale di Fotografia che sarà diretto da Letizia Battaglia; sono state fatte assegnazioni di altri capannoni industriali a diverse associazioni del territorio vincitrici di bandi con fondi extra-comunali, che recupereranno gli spazi; abbiamo reperito le risorse per la realizzazione di una grande biblioteca, due teatri e uno spazio per performances e iniziative musicali. Il prossimo passo è quello di mettere a sistema tutti i soggetti coinvolti, quelli nuovi e quelli che erano già all’interno dei Cantieri (come il Goethe Institute, l’Accademia di Belle Arti o l’Institut Franchais, per esempio), con un modello di governance che è allo studio e che speriamo di mettere a punto tra le prime iniziative subito dopo le elezioni di giugno. Trovarsi all’interno di un contesto culturale complesso e funzionale sarà senz’altro di beneficio per Zac e ovviamente per ognuno dei progetti coinvolti. Ma questo non basta, a oggi la programmazione di Zac porta la mia impronta, in futuro bisognerà istituzionalizzare Zac come galleria civica, usando un modello di gestione simile al Pac di Milano, che vede anche la collaborazione di un importante sponsor privato. Un altro aspetto che andrà implementato riguarda la comunicazione. Insomma il lavoro è appena iniziato, anche se da un punto di vista dell’offerta culturale lo spazio ha già raggiunto ottimi risultati».

Palermo è stata eletta capitale italiana della Cultura 2018 , e sarà sede di Manifesta 12, una delle kermesse internazionali di maggior prestigio nell’ambito dell’arte contemporanea. Quali carte vincenti hanno permesso al capoluogo siciliano di raggiungere tali successi? Come si sta preparando la città a questi appuntamenti? Quali risorse intende mettere in campo?

«La carta vincente è la Carta di Palermo. Un documento voluto dal Sindaco e promosso ai più alti vertici europei e internazionali, che vede nel diritto alla mobilità umana internazionale la nuova frontiera dei diritti. Palermo e la Sicilia sono al centro di imponenti flussi migratori. Una riflessione in tal senso non è stata solo una necessità ma un dovere, pragmatico, morale e culturale. I migranti sono la faccia umana della globalizzazione. Le loro storie sono storie di uomini e donne, e ognuna individualmente merita rispetto ed attenzione. Dunque Palermo è diventata la città dell’accoglienza. Ma la storia nella sua interezza va anche letta come un fenomeno epocale e strutturale. Leggere tale storia con le lenti dell’emergenza è quantomeno miope. Bisogna attrezzarsi prima di tutto culturalmente a tale cambiamento, perché solo un cambiamento culturale può trasformare l’emergenza in risorsa. E dunque Palermo è diventata laboratorio di nuovi possibili modelli di multiculturalismo che si differenziano da un approccio basato sulla mera ‘integrazione.

Tale impostazione culturale, o visione politica, ha fatto sì che Manifesta trovasse giusto contribuire al progetto di Palermo, che Oma accettasse la sfida di curare Manifesta a Palermo, che Palermo diventasse Capitale Italiana della Cultura, ma anche che i collezionisti Massimo e Francesca Valsecchi decidessero di trasferire la loro importantissima collezione in città con un progetto strepitoso che avrà luogo a Palazzo Butera, che la Fondazione Merz decidesse di trasferire una parte del suo programma a Palermo, ed in realtà abbiamo altri importanti progetti che sono ancora in corso d’opera e che spero di poter comunicare a breve».

Dalla istituzione della Consulta delle culture alla creazione di Bam la prima Biennale Arcipelago Mediterraneo, promossa dall’Assessorato comunale alla Cultura, emerge l’attenzione alla multiculturalità, ai migranti, all’importanza della centralità di Palermo fra i paesi del Mediterraneo. Come possono favorire questi tematiche la rinascita socio-culturale ma anche economica di Palermo?

«Palermo è la quinta città d’Italia, è stata una grande capitale e ha un passato incredibilmente ricco che si riflette nelle sue tradizioni, monumenti, cibo, lingua e poetica. La città deve trovare la propria voce, non deve cercare di essere altro da sé, ma amplificare la propria vocazione. Palermo è un palinsesto di culture, è una città sincretica ed è una città limen tra l’Europa il Nord Africa e il mondo mediorientale. Tutte le iniziative culturali che ho portato avanti hanno cercato di accelerare questo processo che è da un lato di autostima all’interno, dall’altro di visibilità all’esterno. Trovare e investire nel proprio essere unici è il modo migliore per generare meccanismi virtuosi anche in campo economico, soprattutto se questo è associato a un’apertura e confronto con il resto del mondo evitando forme di autocelebrazione di stampo provinciale. Il percorso è tuttavia lungo, non esistono scorciatoie, specialmente per una città che ha vissuto diversi decenni di domino del binomio mafia/politica da un lato e di assistenzialismo (o sfruttamento) dall’altro.

Tutte le più importanti esperienze di rigenerazione attraverso la cultura degli ultimi anni, da Heindoven a Hull, da Bilbao a Cardiff, sono partite dalla necessità di ricostruire un’identità forte del territorio. A Palermo l’amministrazione in sinergia con le maggiori istituzioni culturali della città, il mondo delle associazioni e tantissime cittadine e cittadini stanno facendo proprio questo, è il momento di impegnarsi insieme per un progetto alto di cambiamento, per procedere con la svolta avviata e darle forza e continuità. Il Guardian di recente ha titolato Palermo: da Capitale della Mafia a Capitale della Cultura. Mi piace pensare che abbiamo avviato un’inarrestabile inversione nella storia della nostra città».