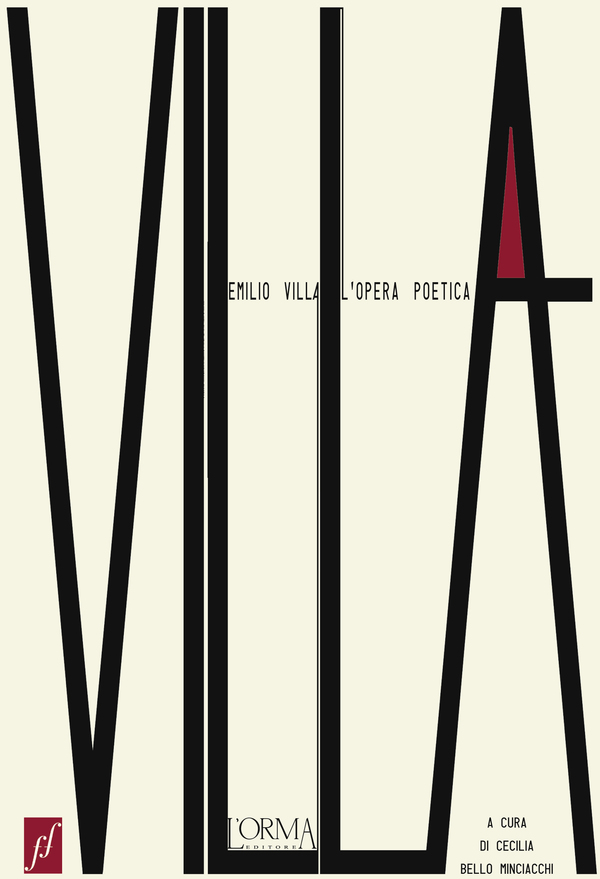

Il libro che raccoglie tutte le poesie di Emilio Villa è una tragedia. Nel senso che gli davano Sofocle e compagni: l’ineluttabilità dell’errore nell’impossibilità di compiere una scelta giusta. Opera enorme, anche nel formato e nel prezzo, il volume sbaglia nel mettere insieme ciò che Villa ha disperso, cancellato, annullato, mai pubblicato, facendo di questo azzeramento totale la sua ultima e nichilistica poetica. Per dire, l’autore non sarebbe felice nel ritrovarsi ordinato cronologicamente in pagine stampate che per tutta la vita ha cercato di far tornare bianche. ”Qui il più severo e il più vero inventore sono io – ha scritto su un pezzo di carta da qualche parte negli anni Settanta – che ho inventato la poesia distrutta, data in pasto sacrificale alla Dispersione, all’Annichilimento: sono il solo che ha buttato via il meglio che ha fatto: quello che s’è consumato nella tasca di dietro dei calzoni, scappando di qua e di là, quello scritto sui sassi buttati a Tevere, quello stampato da un tipografo che non c’è più, quello lasciato in una camera di via della croce. Solo così si poteva andare oltre la pagina bianca: con la pagina annientata”. Opera eppure enorme proprio perché raccoglie il disperso e il cancellato, mette insieme l’introvabile. Se il libro da un lato tradisce l’autore dall’altro ha l’immenso pregio di renderlo leggibile. È una tragedia che si consuma non senza la consapevolezza della curatrice Cecilia Bello Minciacchi: ”L’edizione perfetta – scrive nell’introduzione – dei testi di Villa, quella che da autore autoemarginato, irriverente e dissipatore qual era, avrebbe accettato, vorrebbe in realtà o un fatale abbandono degli scritti al Caso o un definitivo gesto di cancellazione: la dispersione o la distruzione dei testi”. Riassume il concetto Aldo Tagliaferri nella postfazione del volume descrivendo la necessità del poeta di uscire dalla storia invece che tentare di entrarci. Ma il demone dell’accademia vuole il suo cibo fatto di date, edizioni, revisioni e ristampe di più scritti possibili che, ritrovati, devono essere ordinati, cronologicamente schedati. L’opera poetica di Villa non dovreste comprarla se conoscete l’autore eppure non avete molti altri modi per conoscerlo se non comprarla.

Il libro che raccoglie tutte le poesie di Emilio Villa è una tragedia. Nel senso che gli davano Sofocle e compagni: l’ineluttabilità dell’errore nell’impossibilità di compiere una scelta giusta. Opera enorme, anche nel formato e nel prezzo, il volume sbaglia nel mettere insieme ciò che Villa ha disperso, cancellato, annullato, mai pubblicato, facendo di questo azzeramento totale la sua ultima e nichilistica poetica. Per dire, l’autore non sarebbe felice nel ritrovarsi ordinato cronologicamente in pagine stampate che per tutta la vita ha cercato di far tornare bianche. ”Qui il più severo e il più vero inventore sono io – ha scritto su un pezzo di carta da qualche parte negli anni Settanta – che ho inventato la poesia distrutta, data in pasto sacrificale alla Dispersione, all’Annichilimento: sono il solo che ha buttato via il meglio che ha fatto: quello che s’è consumato nella tasca di dietro dei calzoni, scappando di qua e di là, quello scritto sui sassi buttati a Tevere, quello stampato da un tipografo che non c’è più, quello lasciato in una camera di via della croce. Solo così si poteva andare oltre la pagina bianca: con la pagina annientata”. Opera eppure enorme proprio perché raccoglie il disperso e il cancellato, mette insieme l’introvabile. Se il libro da un lato tradisce l’autore dall’altro ha l’immenso pregio di renderlo leggibile. È una tragedia che si consuma non senza la consapevolezza della curatrice Cecilia Bello Minciacchi: ”L’edizione perfetta – scrive nell’introduzione – dei testi di Villa, quella che da autore autoemarginato, irriverente e dissipatore qual era, avrebbe accettato, vorrebbe in realtà o un fatale abbandono degli scritti al Caso o un definitivo gesto di cancellazione: la dispersione o la distruzione dei testi”. Riassume il concetto Aldo Tagliaferri nella postfazione del volume descrivendo la necessità del poeta di uscire dalla storia invece che tentare di entrarci. Ma il demone dell’accademia vuole il suo cibo fatto di date, edizioni, revisioni e ristampe di più scritti possibili che, ritrovati, devono essere ordinati, cronologicamente schedati. L’opera poetica di Villa non dovreste comprarla se conoscete l’autore eppure non avete molti altri modi per conoscerlo se non comprarla.

Clandestino è l’aggettivo che più ricorre per descrivere il personaggio, usato a volte come sostituzione del suo nome e della sua professione, invero non molto chiara. Linguista, esperto in idiomi pregreci, traduttore, biblista, artista, poeta e critico d’arte, una meteora senza scia partita a Cinisello Balsamo nel 1915 e schiantata a Roma nel 2003. Dietro di sé non lascia niente, tanto meno testi, non lascia allievi impossibilitati, anche i più coraggiosi, nel seguire la sua opera di annientamento. Questo fa di lui un outsider come pochi il nostro paese conta. Cercare di ripercorrere il suo volo incauto è affondare le mani nel fango cercando diamanti. Se più spesso si è sottolineato la sua estraneità al mondo letterario dell’epoca (Montale, per dirne uno, lo odiava. Balestrini lo adorava, meno i Novissimi e il Gruppo 63) non abbastanza si è rimarcata l’affinità che legava Villa agli artisti. Rapporti messi nero su bianco con scritti per mostre, presentazioni di cataloghi, poesie d’occasione, recensioni e collaborazioni, contributi poi raccolti nel 1970 da Feltrinelli, per volere di Balestrini, nel libro Attributi dell’arte odierna, volume sperimentale, neanche a dirlo, anche dal punto di vista grafico. Un atteggiamento su tutti colpisce nella raccolta: la permeabilità del critico, come un muro bucato si lasciava attraversare dalle poetiche degli artisti condividendole fino al limite della paternità, difficile dire, nei molti pittori trattati, cosa sia veramente loro e cosa veramente di Villa. Necessità artistiche che il critico riportava nella sua poesia.

Siamo alla fine degli anni Quaranta e in Italia, come nel resto del mondo, imperversava l’astrattismo. Nascevano le prime correnti di antitesi sostenute da Villa, ostacolate dalla critica. Per fare qualche nome: De Kooning, Rothko, Newman, Pollock, Fontana, Manzoni e Burri. L’arte di Mondrian da avanguardia era diventata accademia e lasciava un vuoto nella sperimentazione colmato dall’espressionismo astratto e dall’informale. Il neoplasticismo con la sua rigida geometria era il muro da scavalcare per procedere oltre. Ma come superare la forma? L’informe fu la risposta. ”Diciamo pure: pitture, ma esse sono – Villa scrive di Burri negli Attributi – nutrite di un materiale che della pittura conserva soltanto la sua tragica reminiscenza, quasi come asfittica, un materiale devitalizzato depauperato imputridito consunto e già coartato dal deperimento. Con questo materiale Burri si adopera da impaziente austero banale chirurgo, quasi di razza alchimistica, a rimettere insieme avanzi detriti cascami di una trepidante realtà, tuttavia ancora bruciante”. Villa influenzato da Burri, influenzato dal poeta, che a sua volta viene influenzato dal pittore, un gioco di rimandi che porta lo scrittore a declinare l’informale in lirica anticipando alcuni punti della poesia concreta.

Dopo le prime raccolte in odore di ermetismo, Villa inizia a concepire il foglio bianco come un artista una tela. La sabbia, i sacchi di juta, la plastica, il ferro, la colla, i grumi di colore, i buchi, i tagli dell’informale, diventano nel poeta le lingue conosciute, il latino, il francese, il milanese, il greco, l’inglese, lo spagnolo, il romano e l’italiano. Usati nella stessa composizione, i vari idiomi simulano il caos primordiale che animava Babilonia e, nella giustapposizione, nel contrasto stridente, nella pura cacofonia sono l’espressione più vicina di un quadro informale.”Mais, oh, joie de mot, de mot! la/connaissance la connaissance donnée!/ c’est là, c’est s’offenser, connaitre ce c’est se/blesser /chacun, ognora et semper;/et il sétait aussi secrié: «mama, mama mama!/mia buona mamma», et elle d’en haut de/répondre: «crève!» et lui: «ou vais-je donc crèvespermer?»”. Babilonia ricercata non solo nella rinuncia di una lingua madre ma condotta con insistenza attraverso invenzioni ortografiche isofoniche, neologismi etimologici e non, che costringono il lettore all’abbandono definitivo di un sistema grammaticale, sia pure quello di una lingua straniera o una lingua morta.

Improprio, poi, parlare di lingue morte per Villa che supera la palude avanguardia-novità celebrando l’ossimoro avanguardia-tradizione. Ricerca verso le origini per procedere oltre lo stagno che prima di lui aveva già teorizzato un altro outsider italiano: Alberto Savinio quando distingueva l’originalità dall’originarietà. La prima: tendenza artistica passeggera, un trucco per deboli di spirito che conduce chi la persegue a camminare su una linea retta, su di un fiume dove è impossibile bagnarsi due volte. La seconda: segnata dai continui ritorni, un cerchio più che un segmento che trova un tempo infinito, non quantificabile. All’originarietà si appella Villa quando, navigando fra le epoche, retrocede fino al greco usato nei suoi scritti come il francese, l’italiano o l’inglese senza rispetto, distorto, aggiornato, trattato alla pari, da persona viva a lingua viva. Un’ossessione per le origini che l’ha portato a tradurre la Bibbia e l’Iliade, a scrivere interi lavori in latino e in greco raccolti nell’Opera poetica.

Evidente anche l’influenza della linguistica nel modo di procedere del poeta. La divisione storica di de Sassure fra langue e parole porta Villa ad abbandonare una lingua privilegiata per un sistema linguistico universale. La parole, legata indissolubilmente all’idioma del parlante, viene sentita come una gabbia dal poeta che prende come ispirazione la langue, insieme di concetti condivisi da tutte le lingue morte o vive che siano. Una linea analitica, per dirla alla Filiberto Menna, attraversa l’opera del poeta: una lingua che interroga se stessa con i suoi stessi strumenti dove a un indagine sui significanti ne corrisponde un’altra sui significanti. Fedele testimone di queste ricerche, il libro propone vari esempi villiani di parole in libertà riportando anastaticamente le opere dove possibile.

E poi più niente. Villadrome, così lo chiamò Duchamp, tace. Dal 1986 fino alla morte nel 2003, non parla, non scrive. La natura matrigna aiuta il poeta a cancellarsi e lo fa senza sfumature imponendogli un ictus che annienta la sua produzione. ”Poesia è costrizione al remoto / al non ancora, al non / adesso, al non-qui, / al non là, al / non-prima né non-dopo/ né non-adesso // poesia è sfondamento […] / poesia è lotta contro la notte / è notte contro la notte // poesia è urto contro la voce / poesia è attrito contro la pelle di Drago // poesia è così / è così e così / e così via”. Scrive in uno dei sui ultimi componimenti

Ecco, senza Aldo Tagliaferri, Cecilia Bello Minciacchi e il libro: Emilio Villa L’opera poetica, questa storia non l’avremmo mai potuta raccontare. E sarebbe stato un peccato.

Info: www.lormaeditore.it